「何も知らない自分を隣に置く」ことが漫画の読みやすさにつながる。「音楽家」×「イラストレーター」やまみちゆかさんに聞く、専門知識をWeb漫画にする方法

こんにちは、GENSEKIマガジン編集部です。自分の持っている知識を漫画にして、出版してみたい……そんなことを思う人も多いのではないでしょうか。

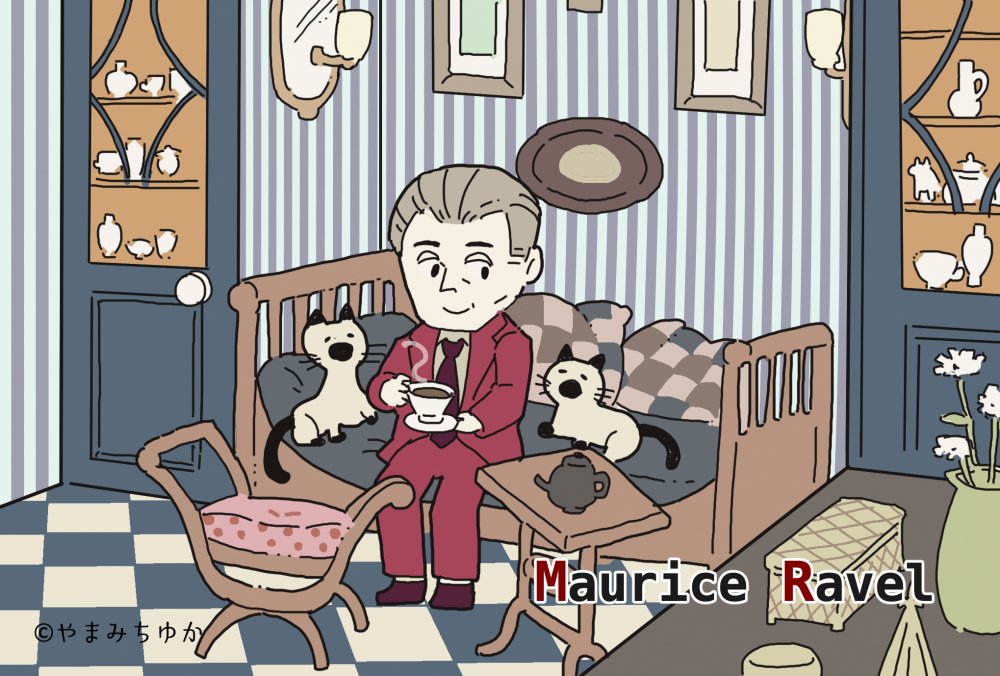

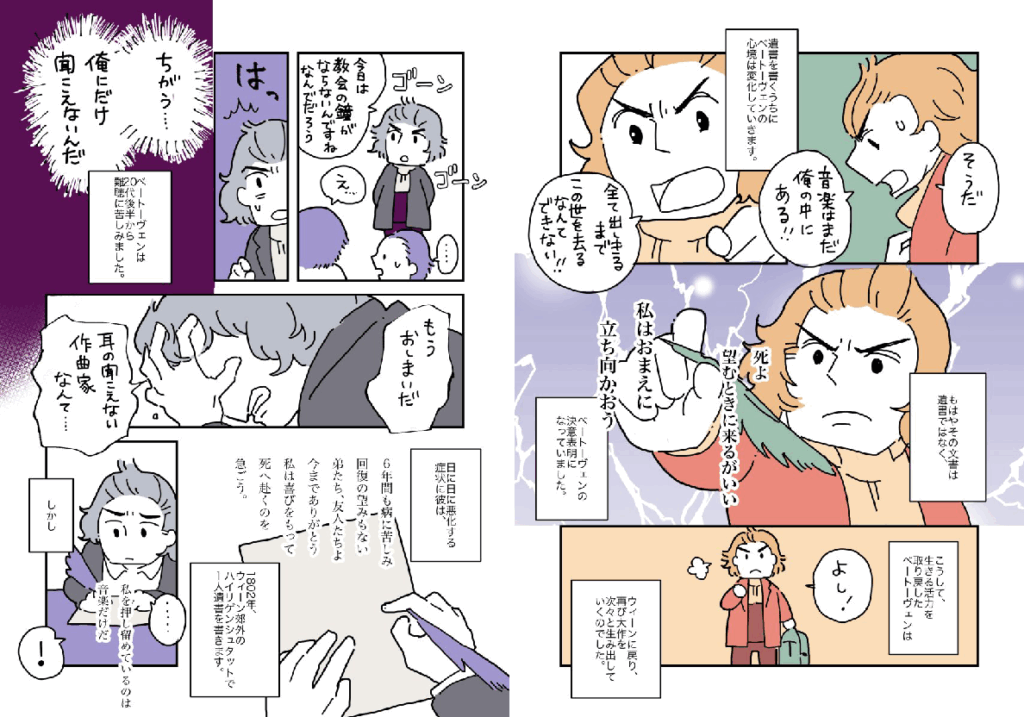

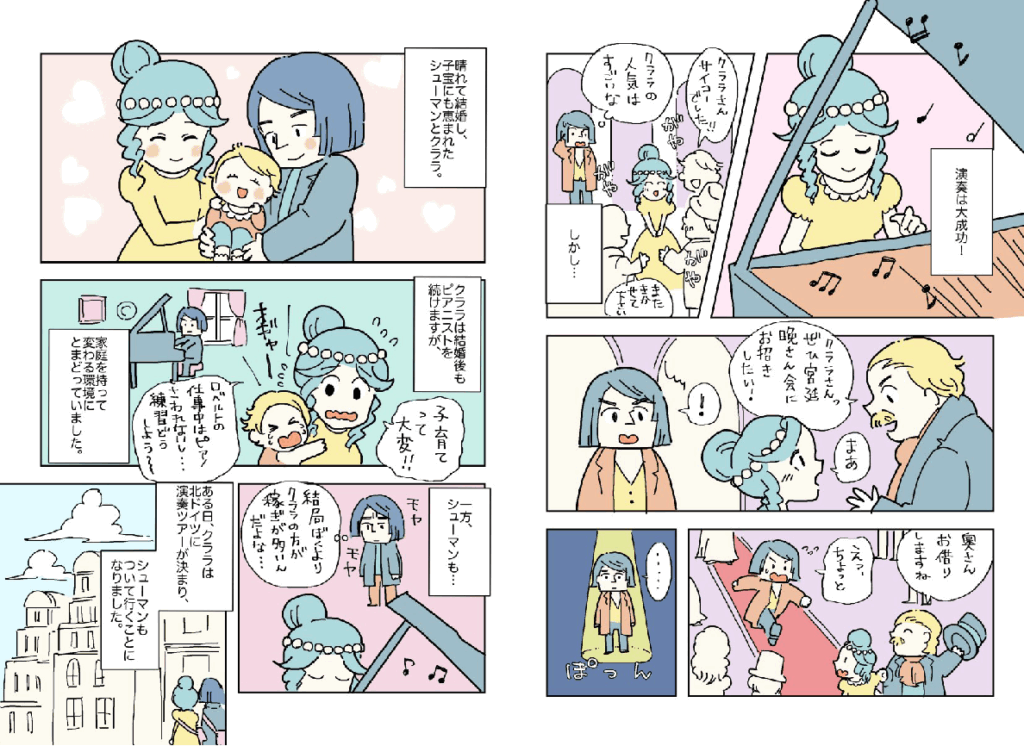

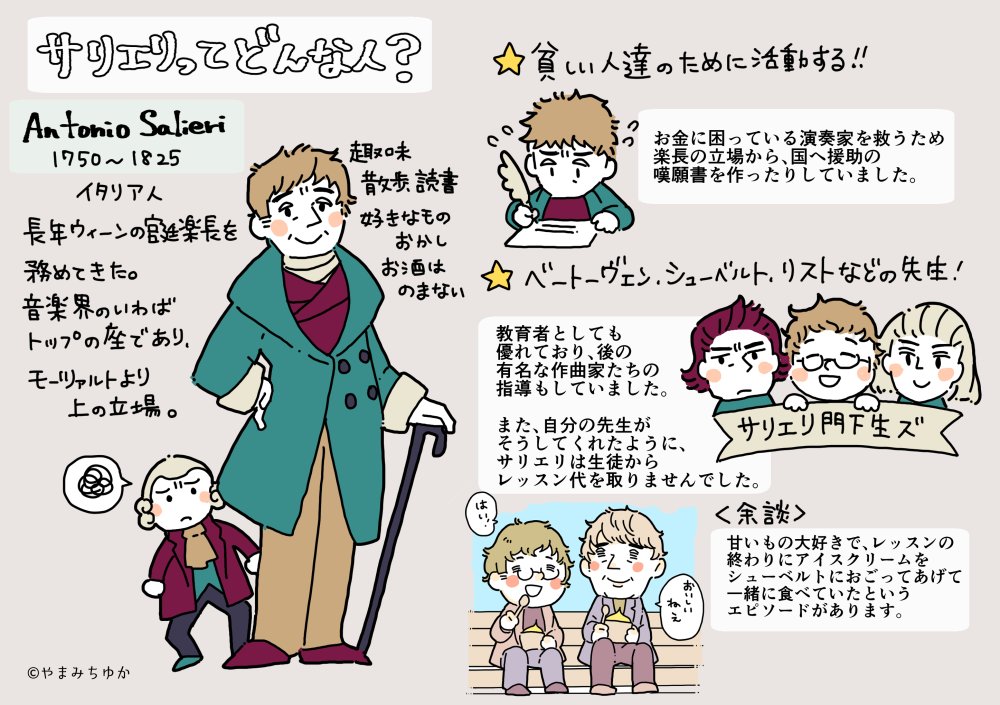

今回は、ベートーヴェンなど誰もが知っている音楽家を、コミカルに漫画に描く音楽イラストレーター・漫画家のやまみちゆかさんに、自分の持っている知識をわかりやすくWeb漫画にするコツを教わりました。自分のテーマの見つけ方やSNS運用まで、ヒントがたくさん詰まっています!

お話を聞いた人

やまみちゆか(X:@yamamichipiano/Web)

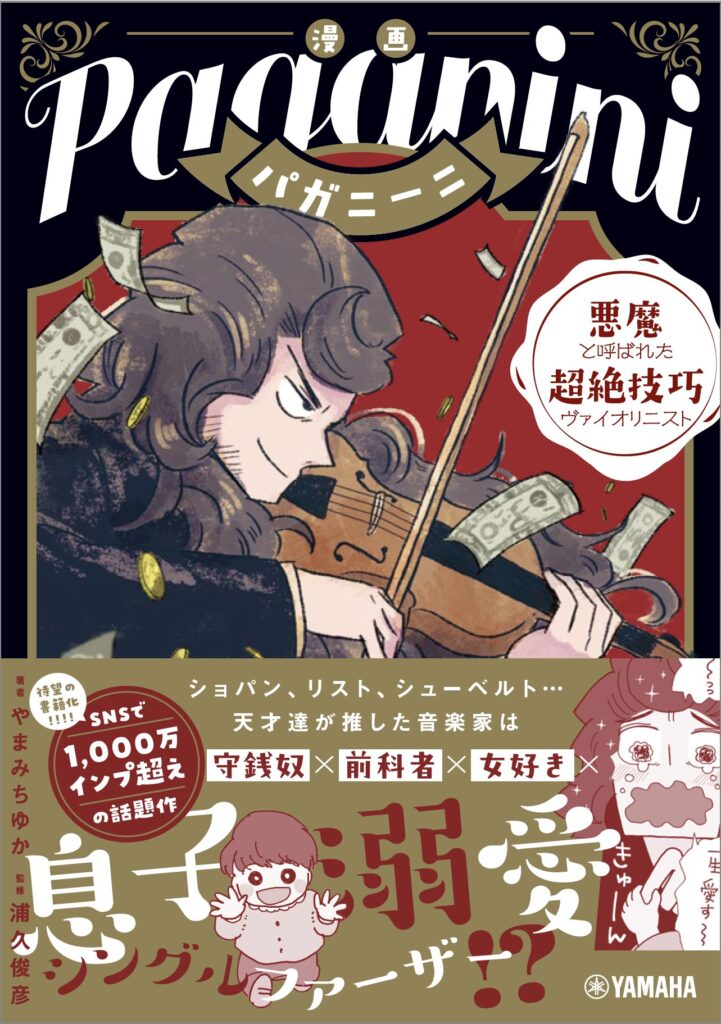

音楽イラストレーター&漫画家、ピアノ講師。SNSを中心に活動し、クラシック音楽と作曲家を身近に描く。長崎県出身、長崎大学教育学部音楽科・大学院修了。ゲーム『takt op.(タクトオーパス) 運命は真紅き旋律の街を』のSNSイラスト連載、著書『クラシック作曲家列伝』『マンガでわかるクラシック音楽の歴史入門』『漫画 パガニーニ ~悪魔と呼ばれた超絶技巧ヴァイオリニスト~』など。

自分の専門ジャンルに特化してイラストや漫画を描く

著者 やまみち ゆか 監修 飯尾 洋一

(KADOKAWA)

――現在はどういった活動をされていますか?

やまみち

音楽に関しては、自宅でピアノ教室をやりつつ母校の非常勤講師を務めています。

絵に関しては、クラシック音楽に特化した漫画やイラストを描いています。SNSに制作したものをアップしたり、YAMAHAさんから出ている「月刊ピアノ」に漫画を連載したり、書籍を制作したりもしています。

――音楽と絵の二つの活動をされているんですね。

やまみち

私は大学院まで音楽科で、音楽が専門です。当初、絵は趣味で仕事にするつもりはありませんでした。でも上達を目指すうちにオリジナルで描きたいと思うようになり、「音楽ジャンル」ということだけを決めて描くようにしました。作曲の仕方や楽器の使い方など、SNSで投稿していろいろと試し、今の形になりました。

――試すというのは、評判がよかったものに寄せていったということですか?

やまみち

はい。有名なバレエ曲『ボレロ』の作曲家ラヴェルがイケオジで好きだったので(笑)、紹介漫画を描いたらSNSでの評判がよく、そこにあわせて描いていったことが今に繋がっています。

――有名作曲家の紹介だけでなく、「日常エピソード」まで描こうと思ったのはどうしてですか?

やまみち

「描いて楽しい」というのがいちばんの理由です。昔の有名音楽家を手の届かない天才ではなく、私たちとあまり変わらない人間として描いていますが、親近感が湧くと「萌え」に繋がります。私にとって「萌え」は描き続けるための原動力です。

「そういう気持ちあるよね」「恋の悩み、わかる!」といった共感できるエピソードを見つけては描いているので、音楽のお勉強ではなくエンタメとして楽しんでもらえればと思います。もちろん、クラシック曲を聞くきっかけになったり、「モーツァルトってウンコ好きだったんだよ(笑)」と雑談のネタになるだけでも喜ばしいです。

知識を漫画に描くときのポイント

――自分の知識や調べた情報を漫画にするとき、気を付けることはありますか?

やまみち

漫画で一番大事なのは何といっても「読んでもらうこと」。ぱっと見で難しそうと思われたら、読んでもらえません。最初のつかみで情報は入れつつ、文字はギッシリ詰めないというのを心がけています。

――調べるほど知識を詰め込みたくなるし、専門用語もたくさんありますよね。どうやったらわかりやすく描けるのでしょうか?

やまみち

描いているときに、「音楽を知らない自分」を自分の隣に置いておくんです。脳内で「クラシック音楽なんて全然知らないよ〜」状態になったもう一人の自分に読ませて、楽しいと思えるか?と検証しています。

専門用語も同じで、「何も知らない自分」がパッと聞いてわかるようになるまで、ていねいにかみ砕きます。

少しでも業界内の「これは知ってて当然」みたいな感覚が残っていると、読む人にとっては上から目線で偉そうに言われている印象になってしまうんです。それを防ぐためにもしっかり気をつけています。

――自分が描いたものを客観視するのは難しそうです。

やまみち

違う分野の本を読んだときの感覚を参考にしています。

例えば自分の分野外の美術史、歴史といったジャンルで専門的な本を読むと大変ですが、入門のようなわかりやすい本もありますよね。特に子ども向けの漫画はとてもわかりやすく描かれていて、学ぶことが多いです。

――文字数が多くなってしまいそうなときは、どうすればいいのでしょうか。

やまみち

文字数は自分なりのコツがあって、フキダシの中を手書き文字にしています。自然と書ける文字数が絞れますし、「モノローグはフォント/フキダシのセリフは手書き」にすることで、すべてフォントにするより優しい印象になると思っています。

SNSに投稿したときに誤字や字の汚さを指摘されることはありますが(笑)、出版社さんにご理解いただき、発表しているものはほとんどそれで統一しています。

――専門知識の調査はどうしていますか? また、西洋の絵を描く上でおすすめの資料はあるでしょうか。

やまみち

おもしろいエピソードを見つけたら、必ず文献で裏取りします。図書館でいい本を見つけたら、巻末の「参考文献」から次の本を見つけて掘り下げます。集めた情報は手書きで一つのノートにまとめて、どこがクライマックスか、など漫画の構成を組み立てたら、一気に描き上げます。

『イラストでたどる西洋ファッション年表 ビザンツ帝国時代から20世紀初頭のモダンファッションまで』(ホビージャパン)は年代で逆引きできておすすめです。当時の風俗史を調べたり、時代の違いを描くのが楽しくなります。

見やすい漫画やイラストをたくさん描くための工夫

――兼業は制作時間が限られると思いますが、工夫していることはありますか?

やまみち

作画の工夫としては、あまり時間をかけなくていい作風と塗りになるようにしています。あと、楽器や演奏している姿は難しいので、写真を撮ったり、友人に実際に楽器を奏でてもらって写真や動画を撮り、トレースして描くこともあります。演奏モデルを探すのが難しい場合、演奏動画が参考になります。自分で撮った写真はかなり時短になりますね。

使っている道具は、第五世代のiPad ProとCLIP STUDIO PAINT EXです。スペックに不足は感じません。CLIP STUDIO PAINTはCMYKでデータが書き出せますし、もともとスモーキーな色合いが好きでRGBよりCMYKのほうがやりやすいんです。書籍用とわかれば最初からCMYKで作業しています。

――作品のほとんどがカラーですが、読みやすい配色です。色塗りの工夫はありますか?

やまみち

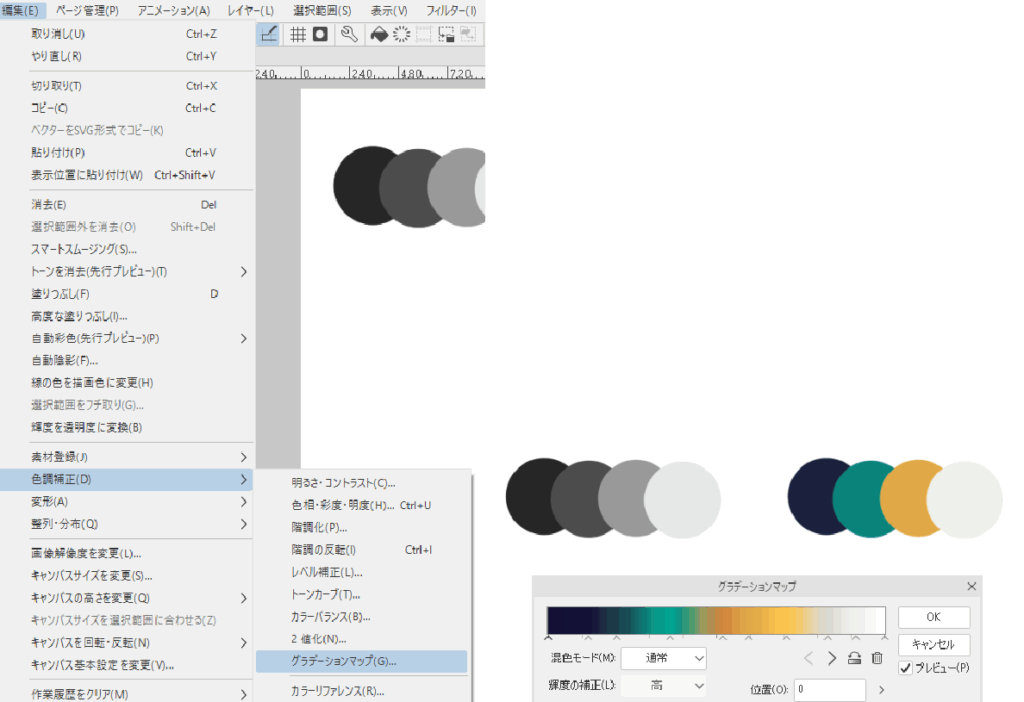

時短のコツとして、グラデーションマップを使っています。まず、肌色や決まっている髪の色だけあらかじめ塗っておきます。他の部分は濃さに段階をつけたグレーで塗り、グラデーションマップを適用すると、グレーの濃さに応じた色がサッとつけられます。

グラデーションマップの配色セットは、自分で撮った写真から色を抽出するWebツールで配色セットを抜き出したり、いい配色のパレット素材を見つけたら集めています。

やまみち

また、時間ができたら描くのではなく「絵を描く時間」を日々のスケジュールに必ず組み込んでしまいます。大学講師などでどうしても時間が減るときも、「この日は下描きだけ」「この日は色塗りだけ」と、少しでも時間を取って、とにかく進めます。

――決めた通りにやりたくなかったり、モチベーションが上がらないときは……。

やまみち

締め切りに余裕があるなら思い切って描かない日にしますが、締め切りがあるときはがんばるしかないですよね。とりあえずiPad Proを触って、CLIP STUDIO PAINTを立ち上げて、ちょちょっとやってみましょう。一回でも手をつけるとやる気が出ることは、よくあります。

また、音楽の仕事がリフレッシュになることもあります。これは兼業のいいところですね。

絵の講座を受講したら漫画が読みやすくなった

やまみち

もうひとつ、趣味で描いていた頃にアニメーター室井康雄さんの「アニメ私塾」で2~3年ほど勉強した経験も、漫画の読みやすさやたくさん描くことに繋がりました。

講座のひとつに「全体の構図(レイアウト)を先に決める」というお話があったのですが、漫画も同じだと気づいたんです。

手塚治虫さんをはじめとする巨匠の漫画はコマひとつとっても、ポストカードにして欲しくなるほどきれいです。なぜかというと、ひとコマひとコマの構図の収まりが全部、バシっと決まっているから。

コマごとできれいなレイアウトが取れていれば、漫画全体としても美しく読みやすくなるんだ、と発見でき、自分の漫画が変わりました。

――漫画を描いていたのに「アニメ私塾」を選んだのはどういった経緯で?

やまみち

絵に自信がなく悩んでいたころに、YouTube動画で室井さんの「たった10分で劇的に絵を上達させる模写の方法」を見つけ、本当に劇的に上達して衝撃を受けたのがきっかけです。

最初はちょっとでも絵がうまくなりたいと思って始めただけでしたが、講座では絵の描き方だけでなく、効果的な発表の仕方や、仕事にする方法(マネタイズ)まで教わることができ、気づいたら「オリジナルを描こう」というモチベーションになっていました。

――絵の技術以外でも刺激が多かったのですね。

やまみち

悩んでいたときは「うまい人は才能があるから自分とは違うんだ」と思っていたんです。私は絵の才能がないからしょうがないんだ、と。でも講座の中で「それは逃げ。絵の描き方を知らないだけで、学べば誰でもある程度描けるようになる。だから才能という言葉で諦めるのは、もったいない」というようなことを言われて、目が覚めました。

私は絵を描いていたけど、描き方を知らなかったんだと理解でき、技術を身につけることができました。

自分にあう先生や講座は人それぞれ違うと思いますが、バラバラな人からあちこち取り入れるのではなく、心の師匠を一人決める時期があると、ぐんと成長できると思います。ぜひ、自分がハマれそうな先生を探してみてください。動画でも書籍でもいいので、ワッと取り込む時期があると、大きく成長できると思います。

SNSの活動から書籍につなげる方法

――Web漫画を描いてみたい方や、既に描いていて書籍化が目標の方も多いと思います。最初の一冊を出すまでにハードルがありそうですが、どうやって超えたらいいでしょうか。

やまみち

やっぱり最初は、SNSで知名度を上げておくことが重要です。企業の方は必ずと言っていいほどフォロワー数を見ています。私が最初にSNSで声をかけてもらったときは、フォロワー5000人ぐらいでした。他に同じような人がいなかったり、コロナ禍で本が出やすく、タイミングとしては早かったかもしれません。

実は、それより前に自分で売り込みをしていたのですが、ほとんど読んでもらえませんでした。自分がまだ何者でもないと、相手もリアクションが取りづらいんです。

――フォロワーを増やしたり、声をかけてもらうためには、どうしたらいいでしょうか。

やまみち

とにかく毎日絵をアップしましょう! 何時に投稿が効果的といったことはあとでリポストなりすればいいので、まずは描いてすぐアップ。それで、いいねが多かったり反応がよかった路線に調整していく。それを続けるだけです。

SNSを見ていると「イラストレーターになるぞ!」と言っていたのに数枚描いて終わり、というケースをよく見かけます。絵を上げ続けるのがいかに難しく、大事なことかと思います。

私は最近だと、過去の作品を再掲することも多いです。最初はがんばって描いてストックがたまったら、何か月周期かでローテーションできるようになります。

――ストックがたまるぐらいたくさん描けるような「自分のテーマ」は、どう探せばいいでしょう。

やまみち

まずは、自分が何が好きかをわかっておくことです。やっぱり「描きたい」という気持ちがないと、たくさん描けませんよね。

それに今の時代、画力だけで勝負するのは難しくなってきています。これからは「画力×何か」の掛け算が求められる。単純に絵の勉強をするだけではなく、絵以外に興味を持てることがあったら掘り下げて、絵と組み合わせる、というやり方が大事になってきそうです。

常にいろいろなところにアンテナを張り巡らせて、ちょっとでも人より好きなものが見つかったら掘り下げる。時間を忘れて、夢中になれるもの……例えばゲームでもいいし、ポケモンが好きなら、ポケモンの動物っぽいところが好きなんだ、じゃあ自分は動物の生態に興味があるのかもしれない、とリンクさせていけば、自分の好きポイントを見つけられます。

――今すぐ始められるような掘り下げのワークはあるでしょうか?

やまみち

自分が好きなものをプレゼンしてみましょう。キャッチコピーを一つ決めて、ポスター調に1枚描いて、SNSに投稿する。好きなものの説明を1枚で描く練習です。

映画や本を絵入りでレビューしている方をよく見かけますよね。そういうものをメディア欄に溜めていく。どこに自分の「好き」が隠れているかわからないから、自分のテーマがわからない人はそうして掘り下げていけばいいんじゃないでしょうか。

――知識を溜めこんでから描くのではなく、掘り下げて描いて出して、をリアルタイムで繰り返せばいいんですね。……途中で興味が切れてしまったら、どうすればいいでしょうか。

やまみち

そうしたらまた、興味が沸くことを探すしかないですね。ハマれない人は浅く広くでもいいかもしれませんが……。ただ、絵を見ていても、描いた人の念というか、想いがこもっているところって、よく伝わってくるんです。この人は筋肉が好きなんだなとか、おいしそうな食べ物が好きなんだなとか。絵を見せて自分のそういうところを教えてもらう。

筋肉だったら部位一か所とか、食べ物ならパン一種類とか、日替わりで好きな部分を描いていき、最後に全体が揃うコレクションにするのも、おもしろそうです。

――やまみちさんの今後のご活動は。

やまみち

推しを全力で描いています(笑)。今までは音楽知識の書籍が多かったのですが、次に出る書籍『漫画 パガニーニ』は、音楽に興味がなくても、漫画として読んでおもしろいものになっています。

天才音楽家のパガニーニは、好きになってしまう人が多いと思います。同じ時代の音楽家がみんな嫉妬するほどのテクニックで「悪魔」と評される反面、かなりの子煩悩でした。いわゆる「ギャップ萌え」です。難しいことはひとつもないので、ぜひ気軽な気持ちで読んでください。

(ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス)

聞き手・執筆

kao(X:@kaosketch/Web/GENSEKI)

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2022.6.4

-

2023.8.10

-

2023.12.21

-

2022.7.5

-

2022.4.7

-

2022.8.9