著作権侵害されたらどうする?「インターネット上の著作権侵害に対する個人クリエイター等の権利行使の弁護士等費用の支援」が開始されました!

インターネット上で、自分の著作権を侵害されてしまい、困ったことはありませんでしょうか。

2025年1月14日にSARTRAS共通目的事業「インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等による権利行使の支援」(以下、支援事業)が開始されました。

実際に著作権が侵害されたらどうすればいいのか。支援事業の使い方は。支援事業の発足にはどんな経緯があるのか。

この支援事業を利用するための入り口となる相談窓口を開設している文化庁著作権課の鍵田真在哉さんにお話をおうかがいしました。

(聞き手:斎藤充博)

インターネット上で著作権が侵害されてしまったらまずは相談

――支援事業が開始されたことに関連して最初におうかがいしたいのですが、著作権を侵害されたら、どのようにすればいいでしょうか?

鍵田

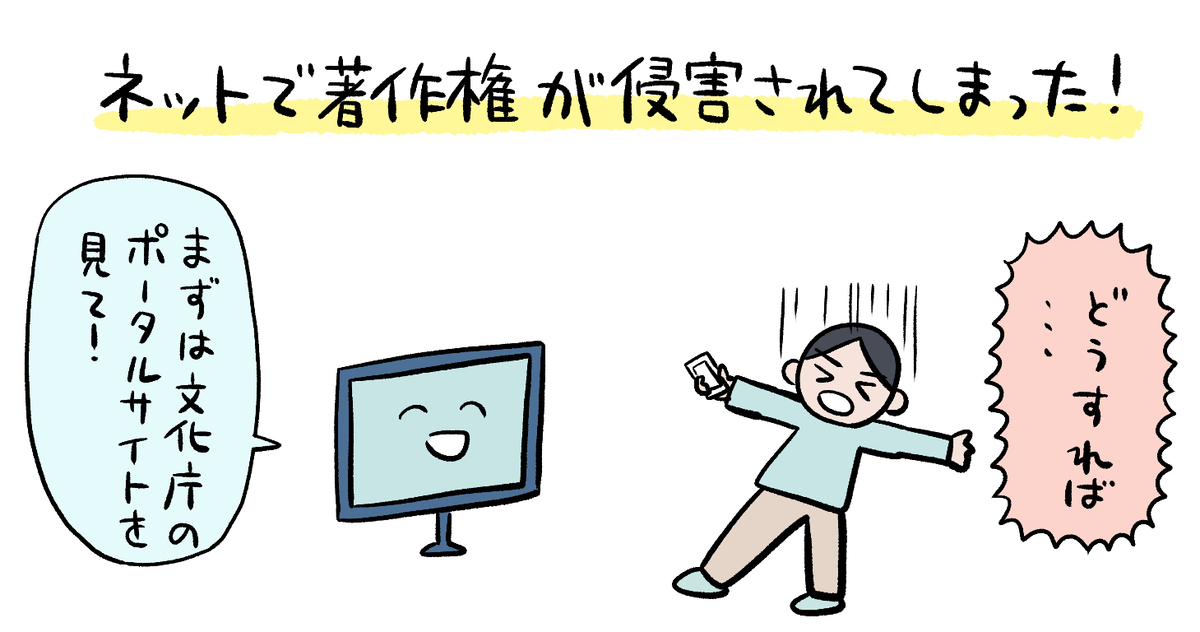

文化庁では、著作権が侵害されたときにクリエイターがどうすればいいか、対処法などをまとめた「インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト」(以下、ポータルサイト)を開設しています。

インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイト | 文化庁

ポータルサイトには基本的な著作権の解説から、実践的な「著作権侵害(海賊版)対策ハンドブック」などの情報がそろっています。

まずはポータルサイトの内容を読んでいただいて、著作権侵害に該当しそうだということであれば、ポータルサイト内に設置された相談窓口に連絡してください。登録している弁護士に無料で相談することができます。

――相談するときの注意点などはありますか。

鍵田

著作権侵害についてなるべく詳しく説明していただけるといいですね。著作権を侵害されてしまったものと、著作権を侵害しているものをすぐに見られるようにしていただけると相談がスムーズに運ぶと思います。

支援されるのは弁護士費用

――SARTRAS 共通目的事業「インターネット上の著作権侵害等に対する個人クリエイター等による権利行使の支援」についてかんたんに教えてください。

SARTRAS(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会)が「共通目的事業」としてJNCA(一般社団法人日本ネットクリエイター協会)に委託して行う

鍵田

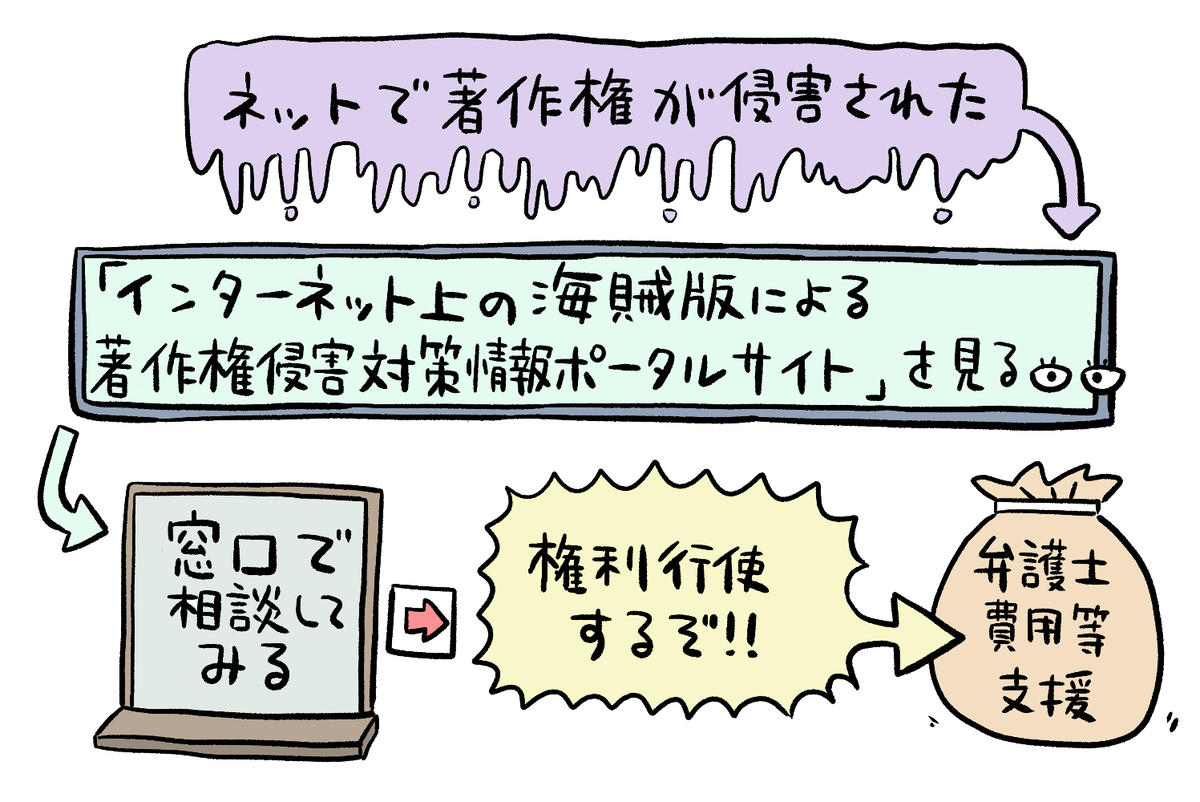

先ほどのポータルサイトの窓口に相談していただいて、著作権が侵害されている可能性が高そうということになったら「削除申請」「開示請求」「損害賠償請求」などの権利行使を行うことができます(権利行使は相談窓口を使わず自分自身で行うことも可能)。

権利行使の手続きを弁護士に依頼すると数十万程度は下らない弁護士費用がかかるのが一般的です。

今回の支援事業では、11,000円の自己負担分は発生しつつ、その弁護士費用などの料金を1件あたり150万円、損害賠償請求に係る経費を含む場合は、400万円まで支援することとしています。

――著作権侵害の権利行使(削除申請、開示請求、損害賠償請求など)することになったとして、どのくらいの時間がかかるものなのでしょうか。

鍵田

かかる時間はケースバイケースですが、一般的には権利行使の中でも「削除申請」「開示請求」「損害賠償請求」の順に時間がかかります。削除申請(裁判外)なら早ければ申請から1か月くらいで完了することが多いかとは思います。損害賠償請求になると、裁判であれば少なくとも1年、あるいは数年かかることも珍しくありません。

――今回の支援事業の反応はどうでしょうか?

鍵田

支援事業が始まってから1か月です(取材は2025年2月に行われた)。まだタイミング的に権利行使まで至ったケースはありません。

ただ、支援事業が始まってから、ポータルサイトの相談窓口への相談はものすごく増えています。やはり具体的な支援に繋がるということで、以前と比べ、相談窓口に対する期待感が大きくなっていることを実感しています。

支援事業が対応できる例

――「著作権侵害」といっても、クリエイターからはちょっと難しく感じてしまいます。具体的な例を教えてください。

鍵田

漫画だと「違法サイトに転載されている」「勝手にSNSにアップされてしまっている」というようなケースです。イラストだと「勝手にWebサイトに使われてしまっている」や「勝手にグッズを販売されてしまった」というようなケースが著作権侵害にあたります。

――対応が難しいケースなどはありますか?

鍵田

原則として対応ができないのは、著作権が侵害された本人以外の人から来る相談ですね。たとえば「僕の友達の著作権が侵害されているのですが、どうすればいいでしょうか」というようなものです。

他にも相談窓口に関しては「自分が他人の著作権を侵害してしまったかもしれないのですが、どうすればいいでしょうか」というようなものも、対象外となっています。

――あくまでも本人からの訴えが必要なのですね。

鍵田

そうですね。他にも、よくあるのがクリエイターと出版社との契約上の話です。「すでに契約した出版社との著作権に関する内容を変更したいのですが、どうすればいいでしょうか」というようなものです。

こちらは基本的に著作権侵害についての窓口なので、こういったケースは対応が難しいです。ただ、こちらの窓口で対応できないものについても、対応可能な他の窓口の紹介をできるかもしれません。一人で悩まずに、まずは窓口に相談してもらうのがいいとは思います。

――その他に対応できるかどうか難しいケースがあったら教えてください。

鍵田

判断が難しいのは「アイデア」のみをまねているケースですね。原則的に他の著作物のアイデアをまねすることは、著作権侵害にはあたりません。ただ、実際にアイデアだけをまねしているかを判断するには、非常に判断が難しく、精査が必要になります。

著作権侵害の被害額は2兆円

――ここからは、このような支援事業が始まった経緯をおうかがいできればと思います。現在、著作権侵害はどのくらいの被害があるのでしょうか?

鍵田

CODA(一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構)が出しているレポートによると、2022年の時点で約2兆円ほどの被害(オンラインで流通する日本コンテンツの海賊版被害額)があると言われています。

参考:2022年・オンラインで流通する日本コンテンツの海賊版被害額を推計 | 一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構(CODA)

――約2兆円! 額が多すぎて実感がありませんが、かなりの被害額ですね。

鍵田

多いだけでなく、ここ数年で急増しています。さらに「SNSに無断で画像を転載されてしまった」というような被害金額を算定しにくいケースは含まれていません。こうしたトラブルも大量に存在していると考えられます。

――著作権侵害によるクリエイターの被害を、国としても重たく受け止めているということでしょうか?

鍵田

著作権の侵害は法律違反ですから、もちろんない方がいいです。国としても、文化庁だけでなく、経済産業省、外務省、警察庁など、いろいろな省庁が横断的に著作権侵害対策に取り組んでいます。

また、コンテンツ産業の輸出額が、半導体や鋼鉄の輸出額に匹敵するくらいの額である、という話題もよく挙がっています。そのため、コンテンツ保護が重要と考えられています。

日本から海外へのコンテンツ輸出は年4.7兆円で、半導体(5.7兆円)や鉄鋼(5.1兆円)にほぼ匹敵します。

――こうした背景をもとに、今回の支援事業が生まれたわけですね。

鍵田

そうですね。まず、文化庁は2022年にポータルサイトとポータルサイト内の相談窓口を開設しました。さらに権利行使に一歩踏み込む施策として、今回の支援事業が実施されました。

――著作権侵害の被害者が権利行使をすることに、国としてはどんな意味があるのでしょうか。

鍵田

もちろん著作権を侵害された人を助けるということも大事ですが、国として一番の狙いは著作権侵害の抑止です。権利行使のケースを積み上げていくことで「著作権侵害は法律に違反している」という認識が広がるはずです。そうすれば著作権侵害の被害自体が減っていくと考えています。

――他にも文化庁で著作権侵害に対して取り組んでいることはありますか?

鍵田

最近ではAIを使ってネット上での著作権侵害を検知するための実証実験を行っています。将来的には著作権侵害を自動で検知して、権利者がかんたんに権利行使をできるような仕組みができるかもしれません。

参考:PDF:AIを活用した海賊版サイトの検知・分析実証事業(文化庁著作権課)

クリエイターならネット上で自分の著作権が侵害されてしまうというトラブルはとても身近なもの。

そして身近であるだけに「わざわざ対応しない」という人も多いのではないでしょうか。しかし今回の支援事業により「著作権侵害にきちんと対応する」という方針が取りやすくなったのではないでしょうか。

そして今回のインタビューでは、国が著作権侵害の対策をさまざまな形で行っていることもわかりました。それだけでも、なんだかちょっと安心できるような気がしますね。

企画・取材・執筆・イラスト:斎藤充博

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2025.4.24

-

2022.2.16

-

2023.5.17

-

2022.6.1

-

2023.12.21

-

2026.2.16