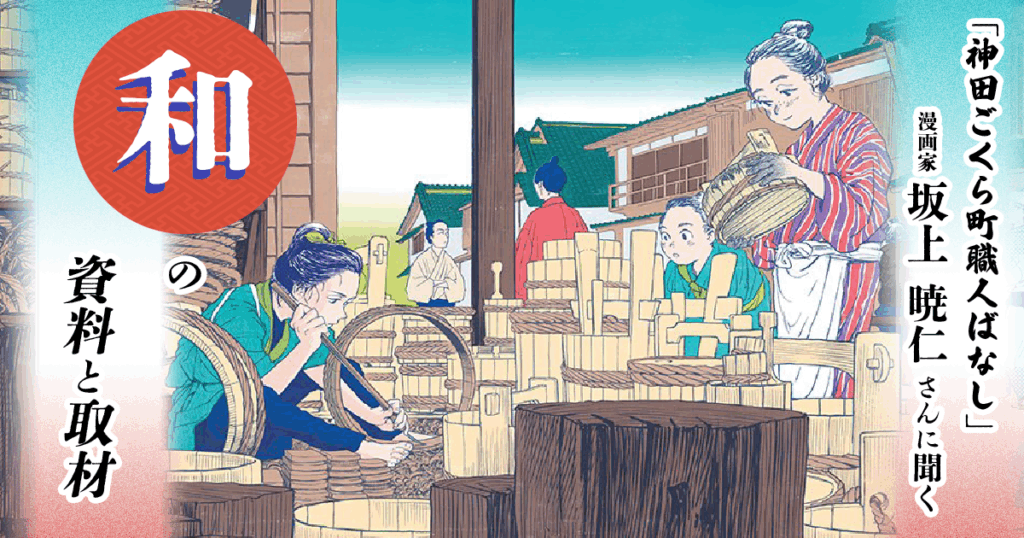

和の漫画を描くための資料収集と取材のコツ『神田ごくら町職人ばなし』坂上暁仁さんにインタビュー

こんにちは、GENSEKIマガジン編集部です。漫画を描くときの資料集めや取材を、どうやればいいかわからないと思ったことはないでしょうか?

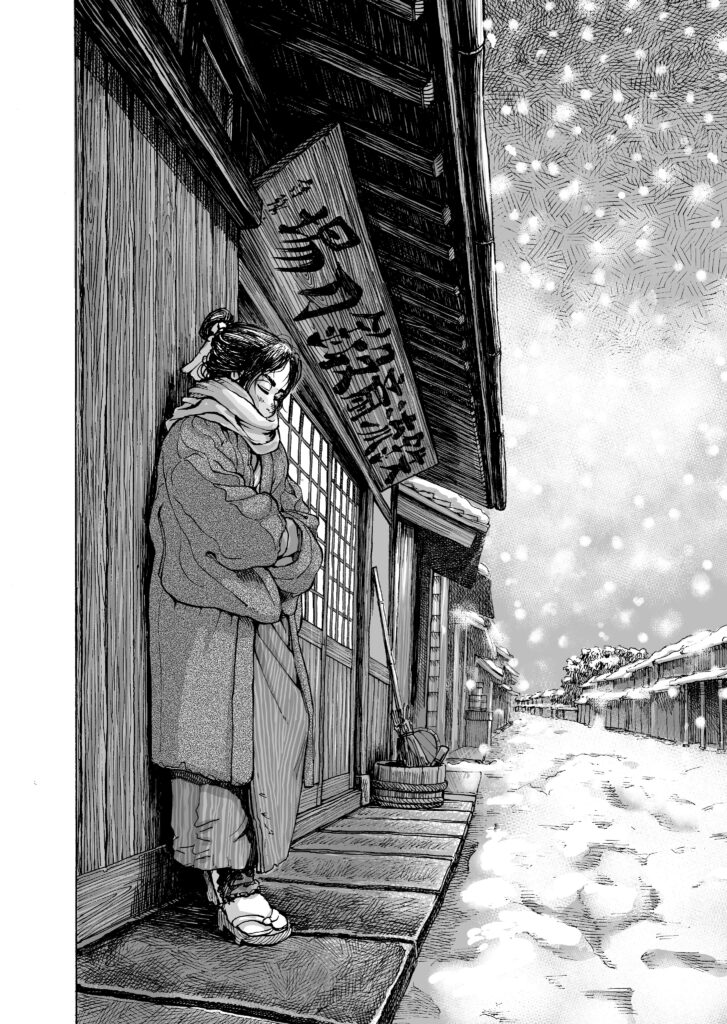

今回は、江戸の職人の生活を描いた『神田ごくら町職人ばなし』の作者である坂上暁仁さんに、和の資料集めや取材のコツを伺いました。作品の説得力をぐっと引き上げるヒントが満載です!

お話を聞いた人

坂上 暁仁(X:@sakakky1090)

2017年『死に神』で第71回ちばてつや賞入選。2024年『神田ごくら町職人ばなし』で第28回手塚治虫文化賞「新生賞」受賞。漫画同人誌『すいかとかのたね』、303BOOKSでも活躍中。1994年生まれ、武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科卒。

現代の職人のYouTube動画からインスピレーションを得る

トーチweb(株式会社リイド社)連載中

――まず、現在のご活動をお聞かせください。

坂上

リイド社の「トーチweb」で『神田ごくら町職人ばなし』を不定期連載しています。

また、大学の友人達と始めた漫画同人誌『すいかとかのたね』に参加しています。小学館の学習漫画「日本の歴史」で全巻分のコラムと巻末イラストを担当、303BOOKSという出版社で編集事務のアルバイトをしつつイラストを描かせていただいていました。

――和の描写がすばらしいですが、もともとお好きだったのでしょうか?

坂上

父が大学で歴史を教えていたこともあり、昔から歴史が好きで、自然に興味がわきました。

大学生のころに日本が舞台の海外映画が流行ったのですが、時代設定があっていなかったり、生活感にかけるような舞台の描写に違和感を覚えたんです。

それがきっかけで「生活感があるとはどういうことか」「和の世界観を描くにはどうしたらいいのか」と考えるようになりました。

――興味がある題材には、どのようにアプローチするのでしょうか?

坂上

YouTube動画の検索から始めます。「明日への扉 by アットホーム」というCS番組をまとめたYouTubeチャンネルがあり、若い職人さんのドキュメンタリーがたくさん上がっています。また、コロナ禍のときに職人さんがご自身でYouTube動画をアップすることが増えたので、そういったものをよく見ます。

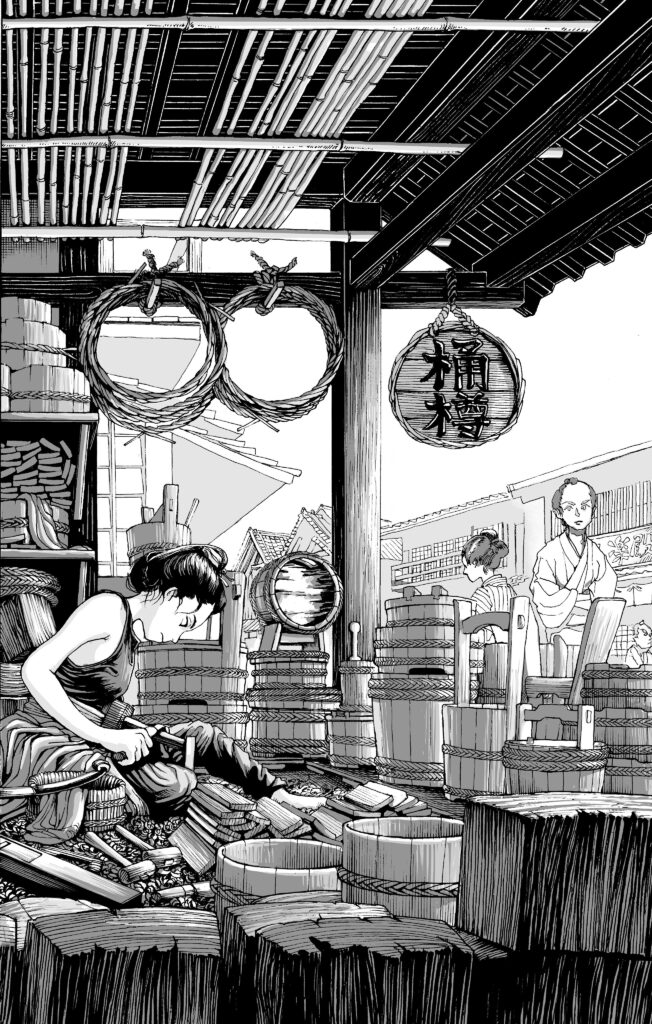

YouTubeで桶を作る職人さんの動画を見たときに、「生活必需品を作る人を描けば、もっと高い解像度で昔の人がどんな生活をしているかを表現できるのでは」と思い『神田ごくら町職人ばなし』第1話の題材しました。

資料集めのやり方

――題材がある程度決まったら、どのように資料を集めるのでしょうか?

坂上

先ほどの続きになりますが、動画を細かく見ます。特に職人さんの動画はノーカットで工程を見せてくれているものも多いので、そういったものを見ながら気になることをメモしていきます。

また、時代物の漫画や作品を見て「これはどうなっているのかな?」と疑問に思うところをネット検索で調べます。

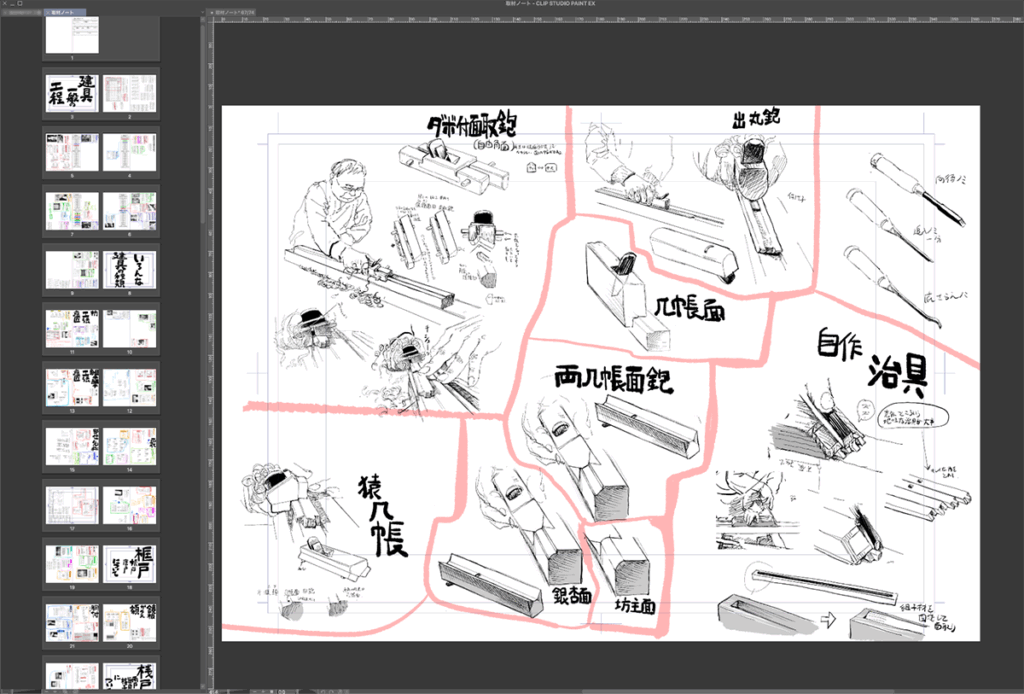

気になることを片っ端から集めたら図書館に行き、もっと詳しいことが書いてある本を探します。本は全部頭に入らないので一旦スキャンやコピーをして、自分の興味にそって再編集します。

――国会図書館や、大きな図書館に行くのですか? 本を調べるときの注意点はあるでしょうか。

坂上

基本は最寄りの図書館に行きます。最初から完璧にやろうとすると心が折れますし、僕は飽きっぽいところがあるので、まずは興味を大事に育てて資料ノートを作ります。

本を調べるときは、最新か確認するといいと思います。見つけた資料の情報が古く、新しい版で内容が更新されていることがあります。

――資料ノートはどんなものをお使いですか?

坂上

今はデジタルでCLIP STUDIO PAINTを使っています。漫画を描くときと同じように、複数ページがプレビューできるファイルを作ります。そこに集めた情報を貼り付けていきます。

――資料集めにはどれぐらいの時間をかけますか? どう区切りをつけるのでしょうか。

坂上

取材までの資料集めは短くて2ヶ月ぐらい、長いと半年かかることもあります。

プロらしくないかもしれませんが、現時点では自分の中での納得感を区切りにしています。ただ、経過時間をふりかえって成果のなさに絶望しないよう、自分の精神が保てるぐらいにしています(苦笑)。

ストーリーも考えないと何が必要か優先順位がつかないので、同時に漫画のネームも描き始めます。漫画を描きながら情報を集めて、の繰り返しです。

――漫画に必要な材料がどんなものなのか洗い出して、取材するときには何が必要かがほぼわかっている状態なのですね。

坂上

取材時にネームができていないときもありますが、少なくとも「何を見に来たんだ?」と怒られない状態にはしたいと思っています。

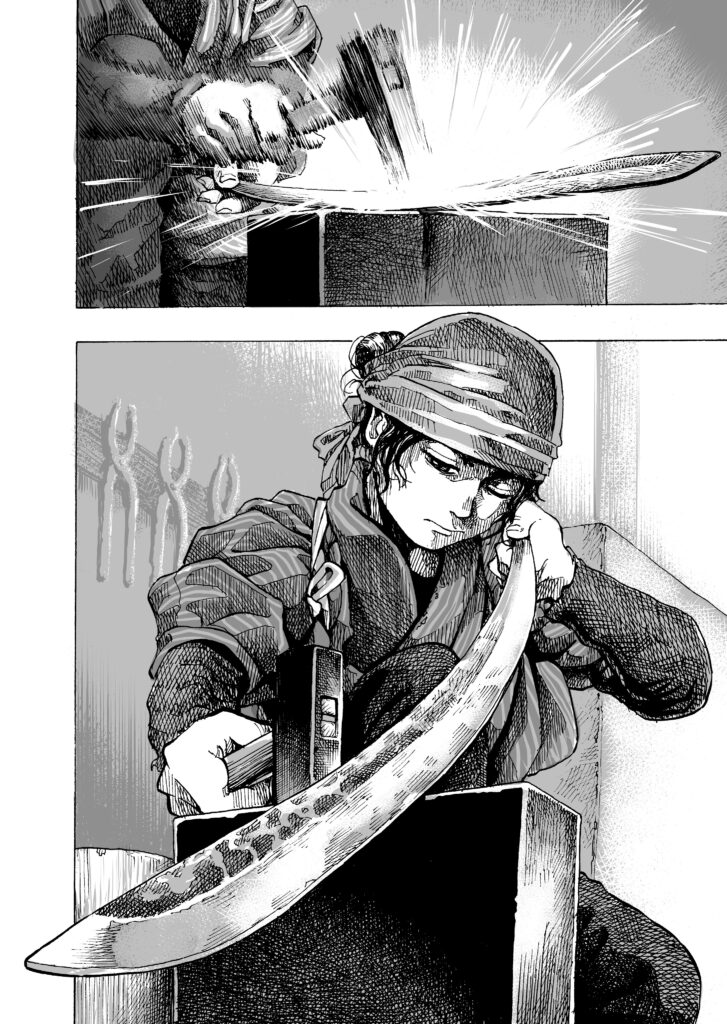

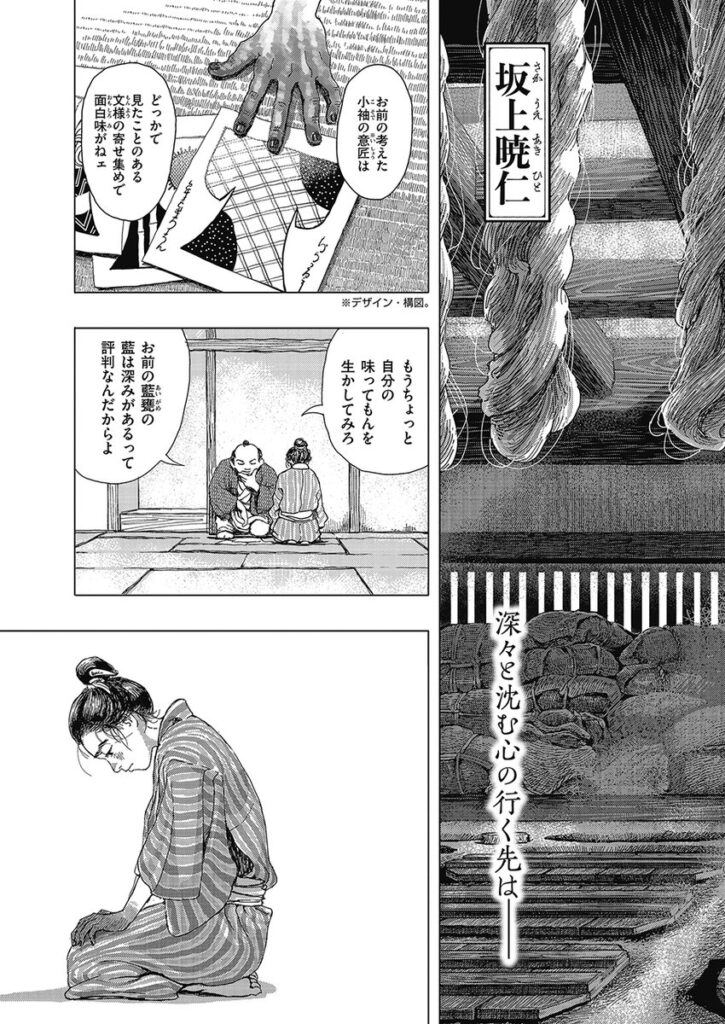

第2話「刀職人」/第3話「紺屋」

和を描くときにおすすめの資料

――和に興味がある方に、他におすすめの資料はありますか?

坂上

髪型や服飾は、ネット検索などでいろいろなアングルの写真を集めます。特に時代劇は人がよく動くので、いろいろな角度で見られていいです。人は自分を写真に撮ったり、着物のシワなど今のものを見て、あとは脳内で補完しています。

――ネットで調べた情報が正確かどうかは、どう判断すればいいのでしょうか? 架空のものではないかなど、見極める方法はありますか?

坂上

最初に出てきた情報が「本当にそうなのか?」と、逆の視点から見ることを繰り返すようにしています。知識が蓄積されていくと、だんだん感じ取れることが増えてくるので、少しでも自分の中の違和感がなくなるように努力しています。

建築だと「工事報告書」がおすすめです。国の資産になる建物を移築する際に必要な情報がまとまっていて、図面や工法、寸法、材質や柱の本数までわかります。

「復元工事報告書」や「移築工事報告書」で検索するといろいろなものが出てくるので、描きたい建物に近いものを探すといいと思います。僕は江戸東京たてもの園の「川野商店移築工事報告書」など、町家関係のものをいくつか購入しました。

雑誌「建築知識」を出しているエクスナレッジさんの本も参考になります。特に「復刻版 和風デザイン図鑑」は大量のマニアックな情報が詰め込まれています。自分に必要な情報を抜き出し、ノートにまとめたりすると見やすくなると思います。

――時代物の資料館や、おすすめの場所はありますか?

坂上

有名な江戸東京たてもの園は行きやすいのでしょっちゅう行っています。「工事報告書」の取り扱いもあり、図書コーナーで閲覧できます。

江東区の深川江戸資料館は江戸時代の下町の一部を再現していて、セットのクオリティがかなり高く、時間の経過のエイジング、風化の質感までよく表現されています。教科書や江戸関係の資料でもだいたいここが出てきています。

それから、川越市の遠山記念館。「職人は必ず見に行け」といわれるような職人技が、展示にも建物にもたくさん詰まっていて、何回でも行きたい所です。川越の街並みもすてきです。

数寄屋造りの屋敷など、都内だけでもたくさんあります。時間があればどれだけでも行きたいんですが、オフがなくなるので行けていません(苦笑)。

――漫画「日本の歴史」のようにテーマが決まっている仕事では、 出版社から資料を送ってもらうこともあるのでしょうか?

坂上

小学館の「日本の歴史」は、専門家による時代考証のもと、担当の編集者や歴史専門ライターさんが資料を送ってくださいました。皆さん歴史に対する造詣が深く、指示も具体的でイラストを描くにあたり大いに助けていただきました。

――『神田ごくら町職人ばなし』でも、編集部や監修の方に頼ることはあるのでしょうか?

坂上

職人専門の研究者は少なく聞ける人はあまりいませんが、大学で歴史を教えている父や父の仕事関係の人に教えてもらうことはあります。

「今日は空気が乾いているから井戸の水を飲んでお行き」というセリフの言葉遣いはいいだろうか、と父に連絡したら「この時代に空気という概念はない!」と言われました。そんな指摘がもらえるんだ、と驚きました(笑)。

やりとりしてるうちに、父から「国語辞典を読め」と、『日本国語大辞典』(小学館)全巻が送られてきました。語源を調べると、どの時代から使われているかがわかることがあり、「万葉集に出ているなら江戸時代にも使われているだろう」と予想できます。

――調べていて行き詰まったり、「もういやだ~!」となることはないのでしょうか?

坂上

もちろんあります。そういうときは自転車をこいだり、走ったりするとスッキリします。

母校近くに江戸時代に作られた玉川上水があるんですが、舗装されていない土を固めた川岸なんです。「江戸時代もこんな景色があったのかな」となんとなく思いながら、そこを走るのが好きです。

資料が揃ったら取材へ。必要なアイテムとコツ

――取材の申込み方について教えてください。

坂上

僕が個人で取材を申し込みます。職人さんや資料館にアポをとるのですが、応じてもらえるかどうかはわかりません。だから、電話をかけるときが一番緊張します。普段から情報を発信されている職人さんは親身になって相談に乗ってくださる方が多いかもしれません。

資料館の場合は空いていそうな時間帯に行って、様子を見ながら質問させていただくこともあります。

――取材に必要なものは何でしょうか?

坂上

録音機と録画カメラ、スマホ、資料ノートです。

録音や動画はスマホでもいいのですが、2台用意して同時に撮ると、録音が途切れたり聞き取りづらくても動画で確認できて助かります。職人さんの所作や実演は動画でずっと撮っています。資料ノートはCLIP STUDIO PAINTで作っているのですが、取材先には印刷して持っていくことが多いです。

また、取材のためにお時間をいただくので、感謝の気持ちはしっかり伝えるようにしています。

そして手塚治虫文化賞授賞式の翌日から島根県の奥出雲に行き、たたら製鉄を体験してまいりました。

— 坂上 暁仁 Akihito Sakaue (@sakakky1090) June 12, 2024

丸一日かけて砂鉄と木炭を投入し、煮えたぎる鉄と大きな炎を見守る感慨、顔面の全水分が蒸発する痛み、雨降る奥出雲のひんやりとした空気、素晴らしい体験でした。いずれあの感覚を漫画で描きたいです pic.twitter.com/sPOSSKMcE9

取材の様子

――漫画を描くための取材のコツはありますか? 描きたいアングルを考えながら撮影されるといったことはあるでしょうか。

坂上

取材中は話を聞くので手一杯です。知らないことをたくさん聞くので頭がパンクしそうになりますし、集中が切れると何を教えてもらっているのかわからなくなるので、気が途切れないよう必死です。

また、こちらに知識がないと調べればわかるような浅い質問で終わってしまうので、事前にしっかり資料を集めて、知識を入れていく必要があります。

やり慣れないときは「もうちょっと調べておけばよかった……」と思うこともありました。漫画を描くには十分すぎる資料があったのですが、勉強不足で質問の量が足りず、話が続かなかったんです。

――関係するいろいろな情報まで調べておくと、深いお話が聞けるのですね。

坂上

準備次第で聞けることが変わります。暗黙の了解になっているような知識や流行の技など、深い文脈の質問をするとお話が弾みやすいかと思います。

ただし、あくまで素人なので「それは知ってるのにこっちは知らんのかい!」と言われることもあります(笑)。どこまでいっても勉強不足という意識も必要です。

――取材で押さえておきたいポイントは?

坂上

取材は、資料のファクトチェックの面もあります。自分が調べてきたことは正しいのか、職人さんから見て現場に即したものなのか。道具の収納の仕方や状態、現場の実際の空気感はどうなのか。

例えば、刀鍛冶さんのときには、その場にある道具は熱されて錆びているものが多かったり、火の色を見て鉄の状態を判断するために室内がかなり暗かったり、などという実情を知ることができました。

――取材した現場と昔の現場がけっこう違ったり、資料に入れていた道具や製法を職人さんが知らなかった、ということもありますか?

坂上

あります。調べて分からなかったことを職人さんに伺って「それはわからないなあ」と言われたら、そこは想像力を働かせようという覚悟を決めることができます。

同じ職でも時代や流派でやり方や道具の名称が違ったりします。なぜそうなったのか予想をつけたり、足りない情報の折り合いをつけるためにも、総合的にいろんな情報を集めておくのは大切です。

『金沢職人ばなし』その1の作画工程。

— 坂上 暁仁 Akihito Sakaue (@sakakky1090) April 14, 2023

金沢の中でもめちゃくちゃ印象的な場所で、この漫画の中で一番描きたかった見開きです。

漫画を読んで、金沢職人大学校に興味を持っていただけたら嬉しいです! https://t.co/xNDSLgdmM7 pic.twitter.com/OPExJOCEtC

――取材がきっかけで次に繋がることもあるでしょうか?

坂上

はい。「金沢職人大学校」という、さまざまな職人さんが伝統技術を学ぶ学校があり、取材に行ったらPR漫画の依頼をいただいたことがありました。仕事しながら勉強できて、ありがたかったです。

全学科の漫画を描いたのですが、いろんな職のはじめの一歩を知って予想がつきやすくなり、今も助かっています。

――漫画のタイトルは「神田」とつきますが、取材は関東に限らず遠征もされるんですね。

坂上

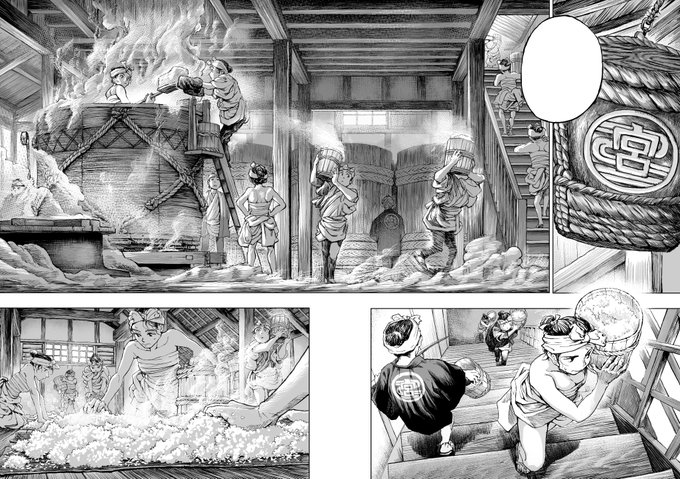

地方にはいろんなものが残っていますし、時間と費用があればどこへでも行きたいです。酒蔵の取材では古い蔵が多く残る、灘(兵庫県)の資料館に行きました。

――漫画の題材は神田の職人さんだけではないのですね。

坂上

そうですね。漫画は「神田」を冠していますが、厳密に神田の職人さんだけを描いているわけではありません。和のイメージを構成する職人さんたちの町、江戸の町人地といえば……という印象と音の響きから「神田」という地名を拝借しました。

――『神田ごくら町職人ばなし』は「和の職人、和の町暮らし」のオムニバス連載なんですね。

坂上

おっしゃる通りで、自分の中の「和風とは何か」という好奇心から情報を集め、現時点でわからないところは想像で補いながら描いています。時代感もなんとなく17世紀後半~末と決めていますが、それもなんとなくのイメージで厳密ではありません。いずれ見識を蓄えたら、江戸の町文化の黎明期をもっと史実に即して描いてみたいです。

情報が足りなくなったら

―― 取材の後で、わからないことが出てきた場合はどうしますか? 描いていて資料が足りなくなることもあるのでしょうか。

坂上

もちろんあります。でも、どこかで妥協しないといけません。不定期連載なので週刊連載と比べたら時間にゆとりがありますが、それでも完全再現は無理です。

小さなコマに曲尺(かねじゃく、金属製のL字型ものさし)を描くとき、材質が鉄か真ちゅうか? だけで1時間ぐらい調べることになってしまいました。突き詰めすぎても「この時間は生産的なのか?」という気持ちになってしまいます。

――クオリティにとっては大切な作業ですが、全部のコマでそれをやっていたら、あまりに大変ですね。

坂上

そういうときは「自分の本業は何なのか?」に立ち戻りバランスをとります。そのためすべてのファクトチェックができているわけではないので、漫画を読んだ本職の人から「こう描かれてるけど実はこうだよ」というご意見をコッソリいただけたら大変うれしいです。

調査と取材のやりがい、職人漫画を描く楽しさ

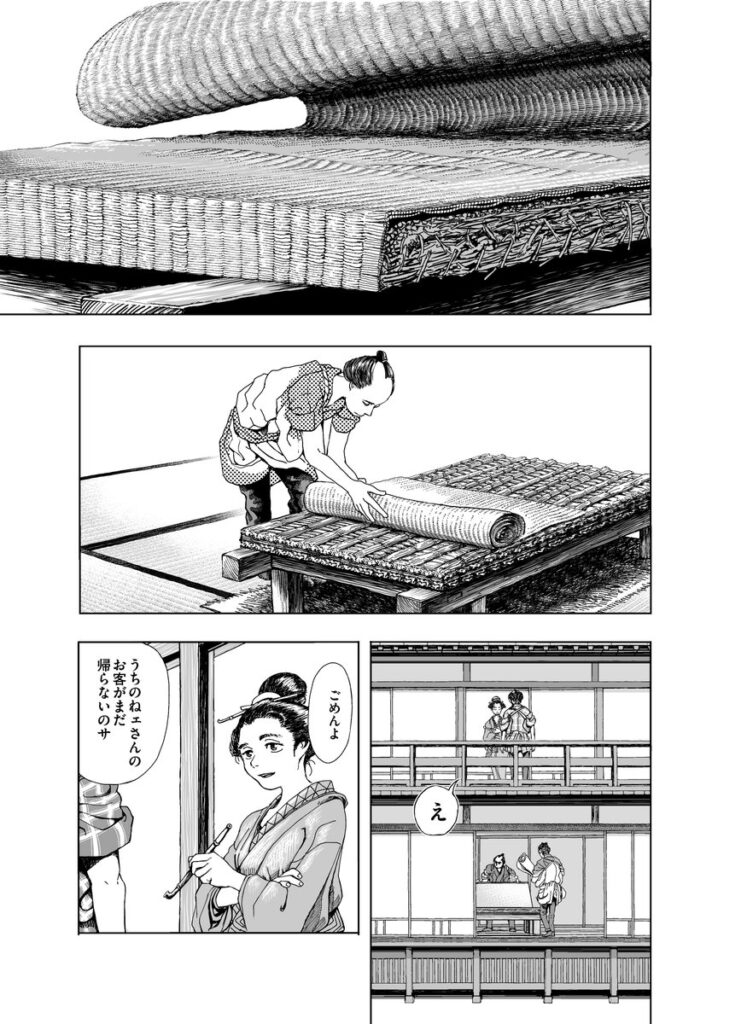

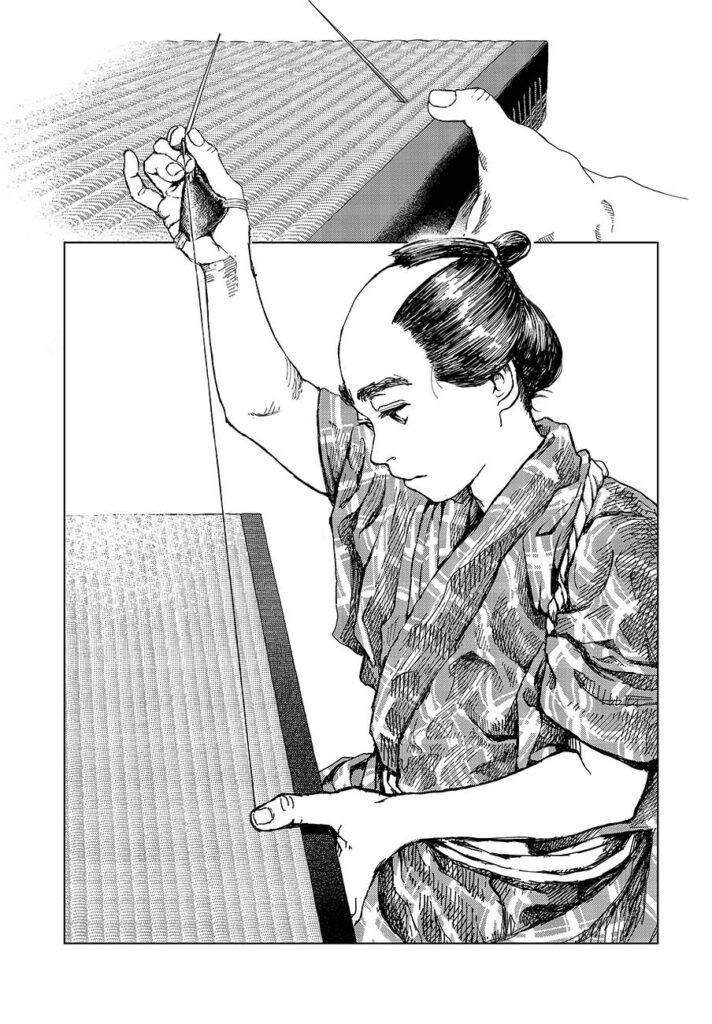

第4話「畳刺し」

――時代物を描く良さ、調査や取材のやりがいはどんなところでしょうか?

坂上

職人さんから普段聞けないことが聞けたり、「これすごいよ」とおもしろいものを見せてもらうのが楽しいです。

第4話「畳刺し」のときに金沢の畳屋さんを取材したのですが、描いたものを見せたら「この道具はもっとこんな感じだよ」「お得意様に行くときは折りたたみ式の台をもっていくんだよ」などと教えていただけました。

また、僕はジブリ作品が好きなのですが、「千と千尋の神隠し」に出てくる油屋は下にお風呂があって、上にお座敷があるんです。上がる湯気で畳がやられないか、と聞いたら「大丈夫じゃない?」と返ってきて驚いたり。聞いてみないとわからないな、と思うことがありました。

もともと好きな分野なので、日本中に散らばっている名建築や、昔の工法で作られた家屋、田舎の土蔵などを見られるだけでも眼福です。あれは土壁だな、とか、これは何の木でできてる、など、調べれば調べるほど強く興味が湧くようになりました。

――知識が増えただけ、世界の解像度が上がるのですね。

坂上

高い解像度で、和の世界観が描けたらと思っています。まだまだ勉強中ですが、職人さんに「ここまで描いたんだ」と楽しんでもらえるようになりたいです。喜んでもらえたら苦労した調査も報われますし、本職の方にほめられたら、周りの人にも「あの漫画いいんだな」と見てもらえるんじゃないか、とコッソリ期待してます。

――ここまで突き詰めていると、自分でも職人の仕事をしたい、と思うことはありませんか?

坂上

職人として仕事をするのは自分には到底不可能なことだと思います。しかし少しでも職人さんが見ている景色、感じている感触を味わって見ることができればと思い、刃物道具屋さんにお話を伺いに行ったり、道具を買って木工の先生に使い方を教わったりしています。

道具は買ってすぐ使えないので、まずノミを研いだり仕込みをするのですが、絶望的にヘタで挫折を実感しています(笑)。

自分の表現方法はやっぱり漫画ですが、実際に体験してみることで、改めて職人仕事の難しさの基準が理解できた気がしました。

坂上 暁仁(X:@sakakky1090)

2017年『死に神』で第71回ちばてつや賞入選。2024年『神田ごくら町職人ばなし』で第28回手塚治虫文化賞「新生賞」受賞。漫画同人誌『すいかとかのたね』、303BOOKSでも活躍中。1994年生まれ、武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科卒。

>>トーチweb(株式会社リイド社)『神田ごくら町職人ばなし』<<

」】-Google-Chrome-2025_07_14-14_59_55.png)

「左官」「蔵人」「建具屋」と漫画が進むにつれて人間関係のドラマも加速し、目が離せない

聞き手・執筆

kao(X:@kaosketch/Web/GENSEKI)

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2024.11.28

-

2025.6.17

-

2022.3.15

-

2023.11.14

-

2022.12.8

-

2023.7.11