SNS漫画も『でんぢゃらすじーさん』も計算でやっている。曽山一寿の本音

漫画家の曽山一寿先生は「でんぢゃらすじーさん」シリーズなどの児童漫画の商業連載をしている一方で、SNSでの漫画発信も盛んに行っています。

『なんと!でんぢゃらすじーさん15』(小学館)

『僕が妻の好きな所50』

両者をどう位置づけ、どのように向き合っているのか。SNS漫画での戦い方から、漫画家志望者向けにおもしろい漫画を描くためのアドバイスまで、語っていただきました。

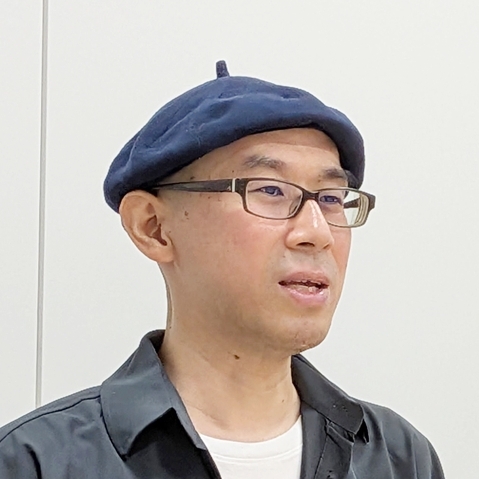

お話を聞いた人

曽山一寿

漫画家。代表作に『でんぢゃらすじーさん』など。

(聞き手、イラスト:斎藤充博)

SNS漫画は「打席に立てる回数」が桁違い

――すでに『でんぢゃらすじーさん』シリーズなどの商業連載でヒットを飛ばしている曽山先生が、SNSで漫画を多数発表されているのが少し意外な気がしています。なぜSNSなんでしょうか?

曽山

月刊の商業誌だったら年に12回発行されるのですが、その中で読み切りを載せるチャンスは1回くらいのこともあります。その後に打合せを重ねて、コンペに出して、ようやく連載になります。なので、どうしてもチャンスは少なくなってしまいますよね。

その点、SNSは描いたらすぐに発表できます。SNSでは週に2〜3回投稿すれば、年間で100本以上になりますからね。

――たしかに、打席に立てる回数が桁違いですね。

曽山

そうなんですよ。それに、商業誌は人気が出るように内容を綿密に考えながら描かなくちゃいけません。そうでないと打ち切りになってしまいますから。

SNSでは「人気が出るかわからないけど、まずはやってみる」というやり方ができます。たくさん発表すれば「こういうネタがウケるんだ」というデータが自分の中に蓄積されます。この点ではSNSが圧倒的に有利です。

――曽山先生といえば児童向けギャグマンガの『でんぢゃらすじーさん』の印象が強いですが、SNSでは主にエッセイマンガを描かれていますよね。

曽山

よく言われることですが、SNSでは商業誌より共感を得るのがやっぱり大事ですね。だから「日常のどうでもいい話」のほうがとっつきやすいのではないかと。

それに、僕はずっと児童向け漫画を描いてきたので、自分の考えのようなものを描く機会が少なかったんです。やってみたら、やっぱり楽しいですね。

――内容も大人向けだな、と思いました。

曽山

Xって、年齢制限がありますよね(インタビュー時点では13歳未満の利用は禁止となっている)。 だから、僕のフォロワーさんのほとんどは「過去にでんぢゃらすじーさんを読んでいた大人」のはず。そういった方に向けて描いているつもりです。それに、児童向けの漫画は商業誌のためにとっておきたい、という気持ちもあります。

SNSでウケるコツは「短く」「時事ネタに素早く反応する」

――ウケる「SNS漫画を描くコツ」はありますか?

曽山

SNSにアップするのなら、基本的にわかりやすさ重視で短ければ短いほどいいです。「インパクトのある一コマだけ」とか最高です。長かったとしても、4ページまでがいいですね。やはりSNSだと次のページを見てもらうのが、すごく大変なんです。

Xだと「○○が××した話(1/16)」 とかよく見ますが、「1/16」を見ただけでもちょっと面倒くさいなって思いませんか?

――たしかに、そう思ってしまうかも……。

曽山

もちろん、長い漫画をSNSに載せるのが絶対にダメというわけではないです。ただ、長い漫画を読ませるのであれば、本当にすばらしいものである必要があります。実力があるのなら、挑戦してもいいと思いますが。

――内容に関してはどうでしょうか? SNS漫画ならではというものはありますか。

曽山

やっぱり、SNSだと時事ネタがすごく刺さりますよね。そして刺さらなくなるスピードもあっという間、という……。猫ミームが流行っていたときに、題材にして描いたことがあります。そしたらすごくバズって。

今日、イオンでみかけた子供 pic.twitter.com/WYsznLIrK5

— 曽山一寿 (@soyamanga) April 13, 2024

でも、いまあれと同じネタで発表しても、そんなにウケないと思うんです。だから時事ネタをやるのだったら、すぐにやらなくちゃいけない。

商業誌の月間連載だと、描いてから発表するまでに1か月くらいはあるので、時事ネタはやらないようにしています。

SNSの外に誘導するには、ある程度は長い漫画が必要

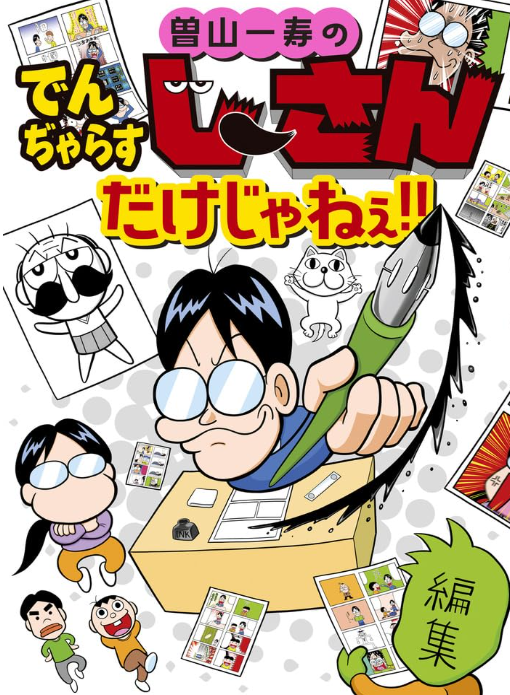

『曽山一寿のでんぢゃらすじーさんだけじゃねぇ!!』(小学館)

――SNSの漫画は単行本やKindleインディーズにもなっていて、きちんとマネタイズを考えられていると思いました。

曽山

大前提として、お金になったらいいなと思っています。僕は自分のやりたくないことに対するストレス耐性が全くないんですね。二十歳くらいのときにスーパーマーケットとファーストフードのバイトを1 日で辞めたことがあって。

お金がなくなったら、またあのときのようなバイトをしなくちゃいけない。だいぶ年下の上司にいびられるところを想像してしまいます……。

――Kindleインディーズを読んでもらうには、SNSから誘導をするのが定番のやり方かなと思いますが、曽山先生の方で工夫などされていますか?

曽山

よくあるやり方ではありますが、いいところまでSNSで読んでもらって、「続きはこちらから」のように誘導をするのが一番読まれると思います。

僕は『セクハラ教師VS女子生徒たち』という漫画で、教師のセクハラを描写したあとに「いまから復讐が始まるぞ!」というところまで載せて、残りはKindleインディーズで読めるようにしました。それから、誘導のときに必ず「無料です」と書いています。無料がみんな大好きなので。

――ちょっとあざといですけれども、気になります……!

曽山

こういうやり方をしないで結果を出されている漫画家さんもいますよね。それは漫画のキャラクターの魅力で読者を集めているということなので、本当にすごいです。僕は実力不足でそこまでできていないという自覚があります。

――こうしたやり方だと、ある程度は長い漫画を描く必要がありますね。

曽山

そうですね。4コマだけで話が完結するようなものを描いていたこともありました。こういったものはいくらおもしろくても、「続きを読もう」とはなりにくいようです。その4コマだけで満足してしまうから。

ただ、先ほども言ったようにSNSでウケるのは短い漫画です。ここが本当に難しくて、「もうどうすればいいのよ?」って思っちゃいますね。

ファンよりも、自分のことを知らない人に届けたい

――SNSの拡散やKindleインディーズへの誘導まで漫画家が考えるのは、大変ではないですか?

曽山

Kindleインディーズはリアルタイムに読まれた冊数がわかります。「昨日は10冊読まれて、今日は4冊」みたいに。このくらい詳細なデータが出ると、ゲーム感覚で取り組むことができます。本当にちょっとしたことで結果が大きく変わるんですよ。

漫画家でも、「漫画を描くのが好きな人」と「漫画を読んでもらうのが好きな人」の2種類いると思うんです。僕はどちらかというと「読んでもらうのが好き」なので。どうしたら読んでもらえるのかを考えるのはそれほど苦になりません。

――ちなみにnoteなどの月額制ファン向けコンテンツは設置しないんでしょうか?

曽山

僕がいままでやってきたことは「自分のファンを楽しませる」というよりも「自分に興味のない人を楽しませる」なんです。

コロコロコミックの読者って3 年ぐらい読んだら、もう卒業してしまうんです。新しい読者も入ってきてはくれるんですが「あの『でんぢゃらすじーさん』の曽山一寿!」なんて言っても、誰も知らないですよね。

そんな環境でずっとやってきたから、ファン向けのコンテンツは「僕には向いていないかも?」と思ってしまいます。

……ただ、最近「月刊レター」というサブスクを始めました。

月に一回、紙に印刷されたカレンダーが郵送されるというものです。このくらいならそこまで大変じゃないし、受け取った人も「くだらない絵だな」と思ったらカレンダーとしてだけ使ってもらえればいいんじゃないでしょうか。気楽な気持ちでやらせてもらっています。

ネームを描いたら「遊びに行ってください」

――ここまでSNS関連のお話をいただきました。そもそもの漫画の内容についてはどうでしょうか。漫画家志望者向けにおもしろい漫画を描く方法を教えてください。

曽山

ネームを描くじゃないですか。そしたら、遊びに行ってください。カラオケ行って、ボーリング行って、クタクタになって帰ってきて。そしてテレビを付ける。もうネームのことなんて忘れてるし、見返すのも面倒くさいじゃないですか。その状態でネームをチェックしましょう!

――なるほど……!

曽山

ネームって描いた直後はおもしろいんですよ。がんばって作ってるし。吹き出しの中の文字もちゃんと頭の中に残っている。でもこの状態ってすごく危険なんですよね。だから、読者と同じような環境に自分をおいて、客観的に漫画を読んでみることが重要ですね。

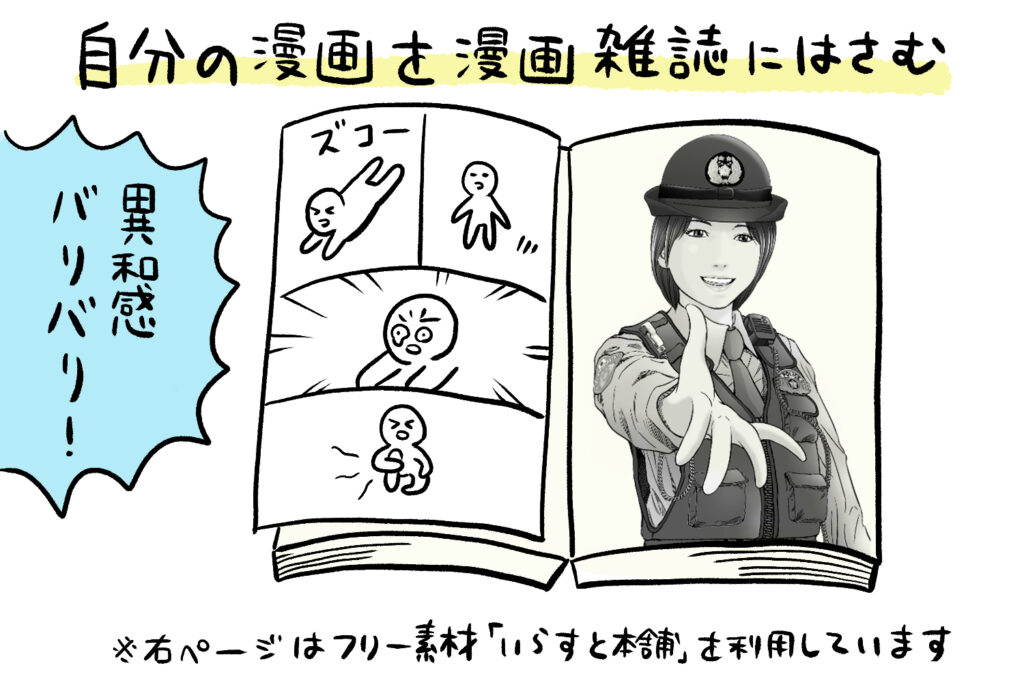

完成原稿はプリントアウトしてジャンプに挟む

――ネームができたら、次は絵ですよね。自分の絵をチェックする方法ってありますか?

曽山

ありますよ。まず、自分の描いた漫画を印刷してください。そしてその漫画を漫画雑誌に挟んでみる。そこで違和感なく読めたら大丈夫。「なんか急に素人の漫画が出てきたぞ!」と思ったらまだまだですね。

――すごいやり方です! ただ、ジャンプだったりモーニングだったりに自分の漫画を挟むんですよね。……そこで違和感がないというのは、かなりハードルが高くありませんか。

曽山

それでは新人が描いた読み切りがたくさん載っているような『赤マルジャンプ』みたいな雑誌に挟んでみるのはどうでしょうか。

――『赤マルジャンプ』……ありましたね。 現在では『ジャンプGIGA』が後継誌のようです。……それでもけっこう厳しいですね。新人だったら自信をなくしてしまいそう……。

曽山

自分の漫画を商品として通用させることを考えると、いつかは通る道なんです。自分自身も初めて自分の漫画が商業誌に載ったときに、本当に見ていてつらくて……。しかも、隣りに載っているのが超絶画力の漫画だったんです。ただ、そこは乗り越えないといけないですね。

成長のために出版社を利用しよう

――漫画の修行過程において、その他に注意することってありますか?

曽山

そうですね……。これはあくまでも考え方の一つではありますが、漫画を修行する過程では、SNSにアップすることは慎重になった方がいいかもしれません。

――どうしてでしょうか。たくさん作ってアップした方がいいのでは?

曽山

作品を発表すること自体はすばらしいんです。本当ならどんどんやった方がいい。ただ、普通の人なら精神的に落ち込んでしまうのではないでしょうか。反応がぜんぜんなかったり、心ないことを言われたりするから。

――それはあるかもしれません……。どうすればいいでしょうか?

曽山

出版社に持ち込んでみたり、漫画賞に応募してみてはどうでしょうか。担当さんがつけば、実力が不足してても、「こうしたらもっとおもしろくなるぞ」っていうアドバイスをもらえるので、そこで揉まれて実力を高めてほしいんですよね。

最低限の実力がつけば、SNSにアップしても、そこまで悪い結果にはならないはず。SNSでの活動に力を入れるのは、その後でも遅くはないのではと思います。

――なるほど……。

曽山

ちなみに、精神的に落ち込まない人ならSNSにアップしながら実力をつけるのもアリだと思います。こういうことができるのは、強いですよ。僕自身についてはぜんぜんダメなので、先に商業誌でデビューしておいてよかったと思っています。

「ドリフ」と『ボボボーボ・ボーボボ』が好き

――曽山先生のお話をうかがっていると『でんぢゃらすじーさん』の破天荒なイメージに反して、さまざまなことを計算しているという印象を受けました。

曽山

計算はしています。『でんぢゃらすじーさん』も、その場のノリでハチャメチャに描いているような漫画だと思われることがあるんですけれども、それは演じているようなところがあって。「計算していないように見せる計算」がけっこう好きなんです。

子どもの頃「ドリフ」のコントが好きでした。あのときは台本もなくてただ遊んでいるだけに見えていたんですけれども、大人になって考え直すと、そんなわけがない。計算しているんですよね。

漫画だと『ボボボーボ・ボーボボ』も好きです。あのギャグが出てくる「方程式」が絶対にあるはずなんですよ。でも式が複雑だから、読んでいる人からはメチャクチャやっているようにしか見えない。うらやましくなります。

こうした計算については、長い年月をかけて正解をなんとか導き出して行けたらいいなと思っているんですが、いまだに途上といいますか。正解は出ていないですね。

自分の漫画が世の中の娯楽に勝てるように

――漫画を描く上で曽山先生が大事にしていることを教えてください。

曽山

「世の中の人は僕の漫画を読まなくてもまったく困らない」ってことですね。自分で描いた漫画はとても大事だし、読んでもらえたらうれしいです。でも、読んでる人は別に僕の漫画についてなんとも思っていません。

それに、世の中を見渡した時に、楽しいことはいっぱいあるんですよ。映画館があったり。ゲームがあったり。動画があったり……。

――そうですね。この中から漫画を選んでもらうのって、難しい。

曽山

漫画にしたって『ワンピース』だったり『鬼滅の刃』だったり『名探偵コナン』だったり、おもしろいことが確定しているものがあるわけじゃないですか。

そっちを読んだ方が有意義な時間を過ごせる可能性が高いのに、自分の漫画を読ませるわけです。だから、世の中の娯楽全般に勝たないといけないということは、いつも忘れないようにと思っています。

――曽山先生は、これからどんなふうに活動をしていきたいですか?

曽山

優先順位の一番は商業誌の活動です。ただ、いまの世の中は一つのことだけに固執してしまうとちょっと危険かなとも思っていて。同時並行でいろいろなところに仕事のタネをまいていきたいですね。

昔とくらべると漫画家が食べていくための方法は広がってきています。たくさんありすぎて、僕もぜんぜんわからないところもある(笑)。

漫画家を志望されている方も、それぞれに見合ったやり方で、得意なことを武器にがんばっていくのがいいんじゃないでしょうか。

取材協力

曽山一寿

X:@soyamanga

ブログ:曽山一寿のそやまんがぶろぐ

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2022.7.21

現実で見たもの全てをアイデアに “妖しく不思議な世界観” を創造する<後編> ー イラストレーター/イメージディレクター・ORIHARA

-

2023.4.6

-

2023.12.13

-

2022.4.7

-

2025.7.22

イラストレーター・漫画家はどんなスペックのパソコンを買えばいい? ビックカメラの販売員さんに聞いてみた【Windows11に入れ替える人必見】

-

2022.11.1