【中村佑介先生のゲンセキ合評会・前編】今回は音源つき! 2022年8月「それぞれの美」& 9月「ささやかな愉しみ」

こんにちは、GENSEKI編集部です!

GENSEKIで毎月開催している月例コンテスト、今回は2022年8月「それぞれの美」と 9月「ささやかな愉しみ」の合同で合評会を開催しました。

月例コンテストに参加頂いた方から参加者を募り、中村先生の選考を経て1月14日にTwitterスペース「#ゲンセキ合評会」で中村先生とお話しいただきました。

今回はYouTube動画と記事の2パターン、前・中・後編の3本立てでお送りします!

大ボリュームですが、音声は作業中に聞き流したり、記事はちょっとしたスキマ時間のおともに読み進めてみてください。記事限定の部分もあります!

音声と記事で違った発見ができたり、きっと日頃の絵の悩みで共感できるところや、解決のヒントが見つかると思います!(音源・記事内容は一部編集しております)

▼合評会を音声アーカイブで聞く

▼合評会を記事で読む

色とデフォルメの良さをのばしながら、商業で使われる意識をする

合評された人:イラストレーターseshi(せし)さん

以前のアドバイスから「正確に細かく描こうとしない・目指したい分野で活躍するプロの仕事をよく見る」という点を意識して、絵に取り組んできたseshiさん。

イラストレーターの仕事をもっと得るための今の課題を教えて欲しいそうです。

●seshi▲(せし)と申します。以前いただいた講評から・正確に描こうとしない・目指したい分野の活躍しているプロの仕事をよく見る

— せし (@momo_seshi) December 15, 2022

という点を意識して絵に取り組んでいます。

イラストレーターの仕事をもっと得ていきたいです。現在の課題を教えていただきたく応募致します。https://t.co/c3ybJPixo5 pic.twitter.com/oMB1gIli1Y

絵の良さからズレないように伸ばす

seshiさんのイラストは、色鉛筆の使い方がおもしろい! 最初の頃よりキャッチーになり、味わいはそのまま、媚びずに自然に可愛くなっています。特に2枚目の動物のイラストはとても良いですね! デフォルメがさらにきいて、とかげ・馬・猫などは見たことがない感じです。

グッズにしたというのもターゲットに合っていて、欲しい! と思わされます。

ただ、イラストレーターとして生計を立てていくことが目標なら、個人依頼だけでなく「商業でどう使われるか」をさらに意識していきましょう。

今の課題は人間です。12星座の絵の中だと、他のデフォルメ具合に比べ、女性だけ美しく描こうとしすぎてしまっています。「かわいいデフォルメ・色合いがきれい」というseshiさんの特徴からぶれてしまうのはもったいない。

商業でどんな依頼をされるかを意識しよう

動物のイラストのタッチで、男女それぞれの「赤ちゃん・子ども・青年・中年・老人」を描きわけてみましょう。スーツを着ている・農作業しているなど、経歴や今何をしているかもわかりやすく描いてください。説明できすぎるので背景はなしで、目はシンプルに。

人間の描写がどっちつかずにならないよう上手くデフォルメして、もっと良い部分を伸ばしましょう!

あとは食べ物。麺類の「ラーメン・うどん・そば・パスタ」の4種類を、小物っぽい今のタッチで描いてみてください。面白くなると思います! 個人的には、動物ももっと描いて欲しいです。今のイラストはよくある動物なので、鳥でも珍しい種類の鳥など、見たことがないような動物もたくさん描いてみてください。

まずはLINEスタンプやステッカーなどから始めれば、seshiさんのこのタッチで、犬や猫の種類別に30種類ぐらいあると欲しい人は多いと思います。いきなり商業は難しくても、そういったところから慣れていくといいと思います。

仕事にはデジタルがいいのか? とお悩みですが、これだけスキャンと色調補正が自分できれいにできるなら、アナログでも大丈夫です。白背景でなく、モチーフだけをきれいに切り取ってデータ化できるようになると、お仕事を依頼する側からするとすごく助かると思います。Photoshopのきれいな切り抜きも勉強してみましょう!

イラストの要素を整理し、背景もていねいに描いて可能性を広げよう

合評された人:イラストレーター志望のAiriさん

イラストの仕事を視野に入れ、他の業界で働きながら絵を描き続けてきたAiriさん。自分の絵の長所やどこを伸ばしていけば仕事に繋がるのかお悩みです。

Airi と申します

— Airi ///丁寧!!!! (@AirinHaikei) December 15, 2022

URL(https://t.co/SlqSAIwqrc)

参加理由

イラストを仕事にしていきたいと思っており、とにかく描き続けてきました。自分の絵の長所やどこを伸ばしていけば仕事に繋がるのか悩んでおりプロ目線でのアドバイスをいただけたらと思います

よろしくお願いいたします pic.twitter.com/bcOJbW2kuO

枠線(線画)に頼らない絵の良さを生かす

1枚目はファンタジーと現代の要素が混ざり、見る人が迷ってしまいます。また、洋服って素敵という「場面」の絵のはずが、キャラクター自体に目が行ってしまいます。

これは目が大きい・露出が多いなど、女性キャラとして漫画の記号的に見えるからです。洋服作りをしている最中の人が、こんなに薄着でおしゃれではないので、格好よく描こうとせず「洋服ができた、疲れた~!」という自然な雰囲気のほうが良かったのではないでしょうか。

その点、2枚目はとても良いです! キャラの記号的な要素がなくなり、漫画記号のようになっていません。枠線(線画)に頼らない絵で、色を分断していないのもきれいです。

Airiさんは動物や洋服が上手いです。ここまで繊細に植物や服の形が描けるなら、猫の下半身の足の骨格や肉のつき方、カバンから出ているしっぽが挟まって見えて痛々しいなどの部分が、あと一歩です。また、魔女という設定なら、大きな魔女の帽子を被っているとわかりやすく表現できそうです。

今言ったことに気を付けて、もう1枚「魔女2」を描いてみてください! 本の表紙を目指すならこの方向だと思います。

Airiさんはこのクリスマスの絵のような、色だけで説明して枠線がないタッチの絵がとても良いですね。

線のある和風の方は、背景の竹など主役でない部分も線で主張しすぎて、絵が見にくくなっています。モチーフの優先順位を整理して、線を使う部分・使わない部分を見極めましょう。絵がシンプルな色の時は線があってもいいですが、黒を使わずグレーやセピアを使うと整理できます。

Airiさんの絵は「ライトノベルではないファンタジー小説」を目指しているようですが、仕事の需要は多くないジャンルです。なので、いきなりそこを目指すのではなく、現代的なものにも挑戦するといいと思います。

次の課題は食べものをもっと美味しそうに温度をつけて描くこと。美味しそうな食べ物の絵を描く人はたくさんいるので、観察してみましょう。

背景をもっと丁寧に描いて仕事にする道も

また、この絵がとてもいいですね! シリーズでもっと見たいし、色もきれいです。

この方向性でなら、狭き門でも挑戦できるかもしれません。

もう一段階、筆を細かくしてみましょう。Airiさんの場合、ブラシでざっと描いてピントをぼかすやり方は、印刷するとき意図していないタッチがただ粗く見えてしまうので、やめた方がいいかもしれません。まずきちっと描いてから、Photoshopなどでぼかしてみると良いでしょう。手前の木は今より2倍細かく描いてみましょう。後ろの山はいい感じです。

背景をここまで描けるのなら、今より制作時間を倍にしてもっと詰めて描けるようになると、背景込みのファンタジーイラストを描きためてゲーム業界も目指せると思います。

ここまでしっかり背景を描ける人は合評会でも初めて見たので、その線を目指すのも良いと思います!

色を見やすく整理して、流れる線の持ち味を生かそう

合評された人:イラストレーター尾猿なんどさん

ここ1年ほどは展示を中心に活動したという尾猿なんどさん。どの画風も描いていきたいが、展示とSNS上で絵の反響に違いがあり、どう活動していったらいいか分からないとお悩みです。

https://twitter.com/onandythm/status/1603332050639278080?s=20&t=-gl5c1TtCG6xpbNAt-ihQQ

絵をわかりやすく見せるための配色を考えよう

尾猿なんどさんはどんなイラストを描いても独自性が出ていて、流れるような線がおもしろいです。絵が動いているような躍動感の魅力があります。SNSで評価が思うように得られないのはあまり気にしないで、デジタルも水彩もポスカもこのまま描いていけばいいと思います。

全部の絵に共通する課題は色の使い方です。1枚目のイラストを例に、彩度を落としてみましょう。

この青緑はすごくきれいですが、白黒にすると実は青緑もオレンジも「明度が全部一緒」です。どの色を見ていいかわからない結果、全体的に見にくくなってしまっている。

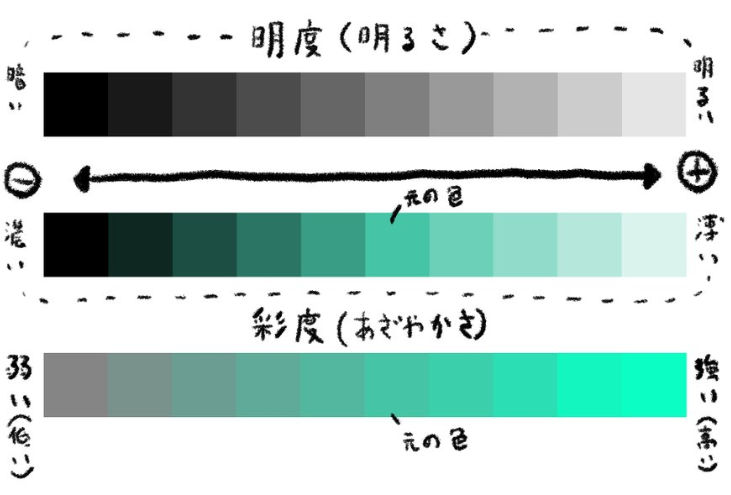

では明度・彩度とは何なのか、青緑を中心に考えた図を見てみましょう。

明度はライトの明るさ(1、2段目)、彩度は色の鮮やかさ(3段目)。

同じ明度でも、彩度を強くすると発色が良くなり、弱くするとグレーに近づきます。

同じ色でも明度と彩度でこれだけ違いがあり複雑ですが、さらに色には色相があります。

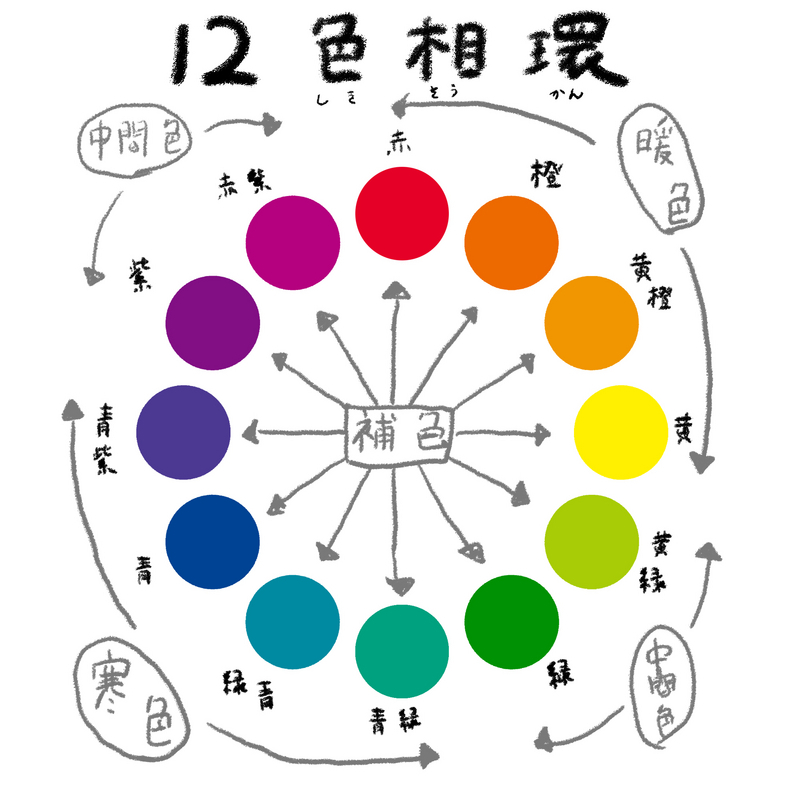

12色相環は、光の波長の違いで変化して認識される色を、円状に12色で表したものです。

暖色→寒色とグラデーションになっていて、隣り合う色は似ている色。中間色はあまり目立たない色になります。

対角線上は補色といい、「補いあう色」。こういうイメージです。

赤と青にすると色がケンカしてどっちを見ていいか分からず、目がチカチカしてしまいますが、こうして補色で組み合わせるといい感じに引き立て合ってくれます。

ここまでの話を踏まえて、1枚目の絵を見やすくしてみましょう。

こちらは青緑をきれいに目立たせるために、明度と彩度を整え、ケンカする色を排除しました。白黒にしても明度差がはっきりわかります。

こちらは同系色の暖色でまとめて、色をケンカさせず、赤っぽい印象を強くしました。

ほかに「どの色を一番見せたいか?」で色の面積に差をつけて整理する方法もあります。元の赤と青緑のままでも、青緑の割合が小さくなったら見やすくなります。

また、今は「色・形」のどちらも主張が強いことも、絵がよくわからない印象に繋がっていますので、色は抑えて、形の魅力が伝わるようにするのも良いです。自分の意図そのままの色ではなく、混色して控えめな中間色も使うと、絵が整理されて見やすくなり、尾猿さんの絵の形の面白さがもっと多くの人に伝わりやすくなるでしょう。

「色」を知って、見せたいものをより引き立たせよう

さまざまな要素がケンカしていると、絵を買おうとする人に「目がチカチカする=家に持ち帰って飾った時、心が落ち着かない」と思われかねません。購入して飾ってもらったとき部屋がどんな空間になるかも考えて構成できると、さらに絵が良くなると思います。

ざっと色について解説しましたが、今はぼんやり捉えていて、興味が出たら何か1冊本を買って勉強すればいいです。今は「色の使い方で目立たせる・引っ込める時」にセンスではなく知識としてこういうことがあるんだ、と知っておいて下さい。

僕は全体を通して、尾猿さんの絵が好きです。あとはこうして考えれば、どんな色をどう使うといいかがわかり、絵がもっとわかりやすく、良くなると思います。頑張ってください!

-

先生と参加者のみなさんの熱のこもった合評会、いかがだったでしょうか?

気になる作家さんがいたら、ぜひリンクから今の絵も見に行ってみてください。

合評会を聞いている人、記事を読んでいる人、みなさんがイラストに情熱を持った参加者です。気づきがあったこと・次につながる疑問など、ぜひTwitter #ゲンセキ合評会 のハッシュタグで感想をお寄せください!

合評コメント

中村佑介(Twitter:@kazekissa/Instagram:@yusuke_nakamura_jp)

ASIAN KUNG-FU GENERATION、さだまさしのCDジャケットをはじめ、

『謎解きはディナーのあとで』、『夜は短し歩けよ乙女』、音楽の教科書など

数多くの書籍カバーを手掛けるイラストレーター。

編集:坂本彬

GENSEKIマガジンの編集 / ライティング・マーケティングを担当。

執筆:kao(Twitter/HP)

イラストレーター&ライター。GENSEKIではインタビューやメイキングを中心に担当。

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2025.12.4

-

2023.8.29

-

2024.3.22

-

2023.9.20

-

2022.9.6

-

2025.4.8