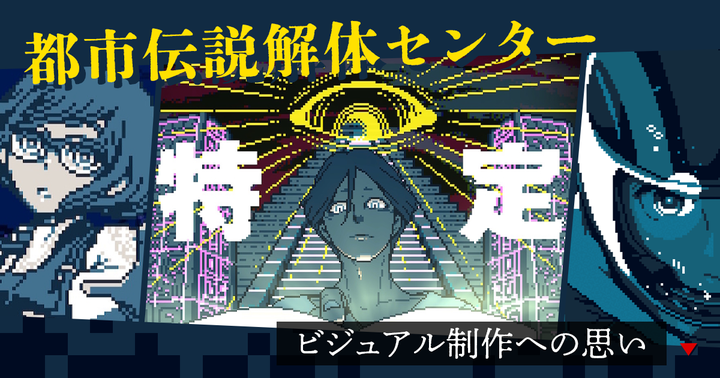

ドット絵は、1ドットに1ドット以上の情報を詰め込むことができる。『都市伝説解体センター』のビジュアル制作への思い

集英社ゲームズから発売されたインディーゲーム『都市伝説解体センター』が話題になっています。『都市伝説解体センター』は都市伝説を題材にしたアドベンチャーゲームです。

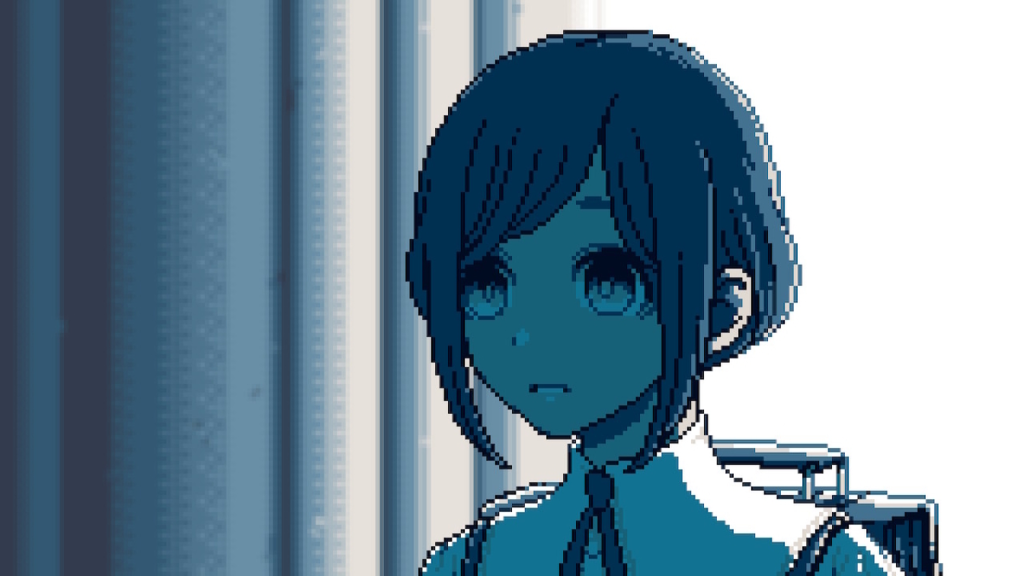

明快なゲームシステム、謎めいたシナリオ、おしゃれな音楽……とさまざまな魅力があるゲームなのですが、中でも目を引くのは美麗なドット絵(ピクセルアート)です。

これらのドット絵はどのように作られたのでしょうか。そしてドット絵の魅力とはいったいなんなのでしょうか。開発チーム「墓場文庫」でグラフィックを担当したお二人にお話を伺いました。

お話を聞いた人

ハフハフ・おでーん(以下、おでーん)

墓場文庫所属のグラフィッカー/デザイナー。本作ではきっきゃわー氏と協働でのキャラクター原案、絵コンテ制作、ドット絵制作、アニメーション制作などを担当。

きっきゃわー

墓場文庫所属のイラストレーター/シナリオライター。本作ではシナリオ、キャラクターデザイン、ムービーシーンの下絵などを担当。

(聞き手:斎藤充博)

『都市伝説解体センター』のドット絵

――『都市伝説解体センター』にはたくさんの魅力があるのですが、その中でも「ドット絵」は大きな存在だと思っています。そこでまずお伺いしたいのですが、なぜ『都市伝説解体センター』はドット絵なのでしょうか?

おでーん

僕らのチーム「墓場文庫」の前作『和階堂真の事件簿』がドット絵だったこともありますし、僕自身がドット絵が好きなこともあります。それに、数あるインディーゲームの中で、できるだけインパクトを出したいという意図もありました。

――一言にドット絵といっても、いろいろなものがあります。ドット絵の特徴を決めるものに解像度があると思いますが、どのように決められましたか?

おでーん

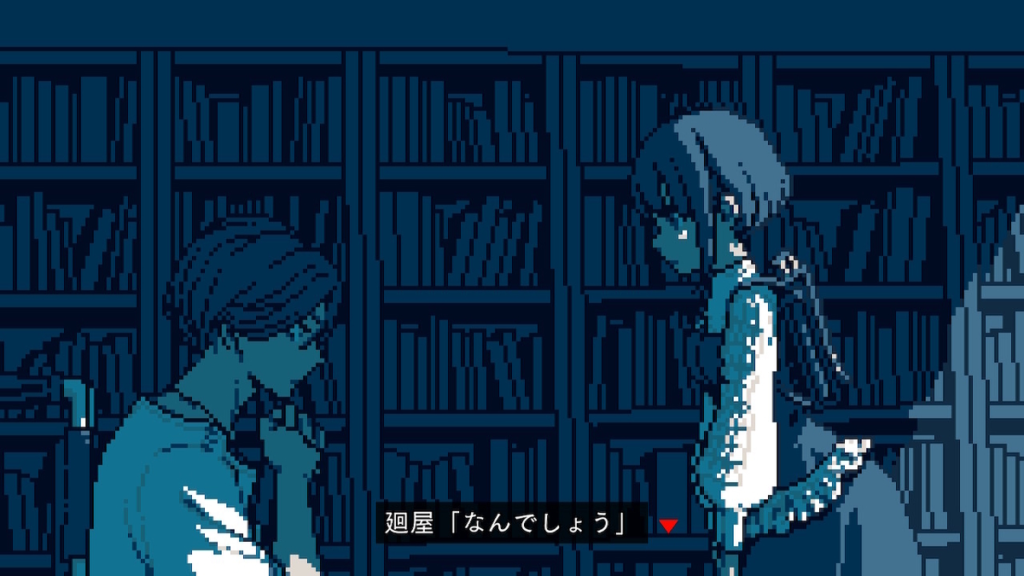

『都市伝説解体センター』の解像度は240×135ピクセルになっています。画面は1920×1080ピクセルのフルHDなので、8分の1ですね。ファミコンの画面よりちょっと解像度が低いくらいです。これは初期段階でかなり悩んで、何度も試作を重ねながら決定しました。

『都市伝説解体センター』はレトロゲームをオマージュしたものではありません。ドット絵を使う理由は「懐かしい」と思ってもらいたいのではなく、ドット絵そのもののインパクトを出したいからです。

僕としては、ドット絵の解像度は低い方がインパクトは上がると思っているのですが、低くしすぎるとディティールが描けなくなってしまいます。そのバランスを見ながら、キャラクターのバストアップのときに、髪の毛の流れや黒目の大きさをある程度は描き込めるようにしました。

――配色も印象的です。どのように決められましたか?

おでーん

先ほどの解像度の話と同じなのですが、色数も少ない方がインパクトが強くなると考えています。そして、パッと見たときに「『都市伝説解体センター』の色だ」と覚えてもらえるようなカラーリングを目指しました。

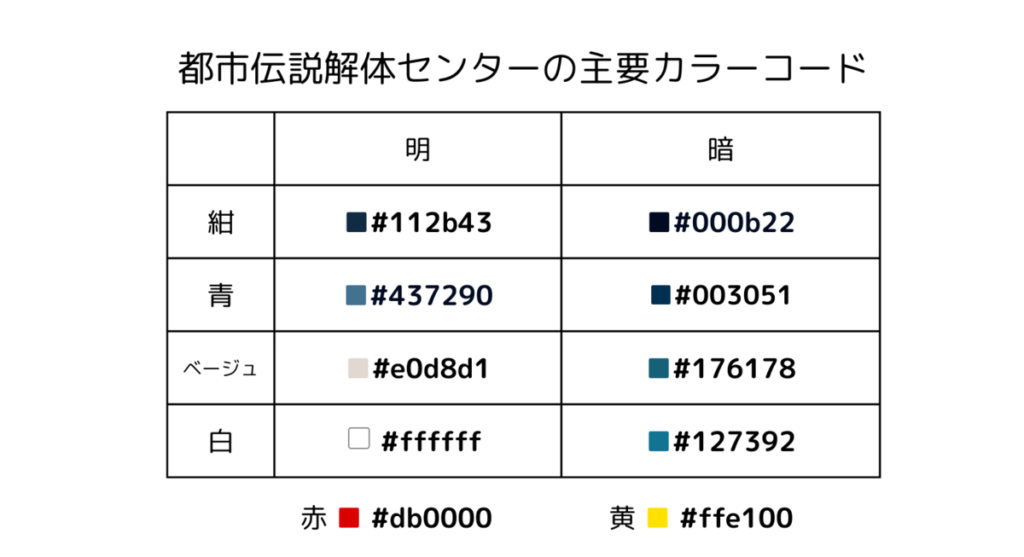

『都市伝説解体センター』は原則的に10色で表現しています。まずは基本となる4色があります。メインカラーの青、主線の紺、人物の肌などに使うベージュ、ハイライトなどに使う白です。それに影を加えた4色ですね。これに加えて光を表現する黄、怪異を表現する赤の2色があります。

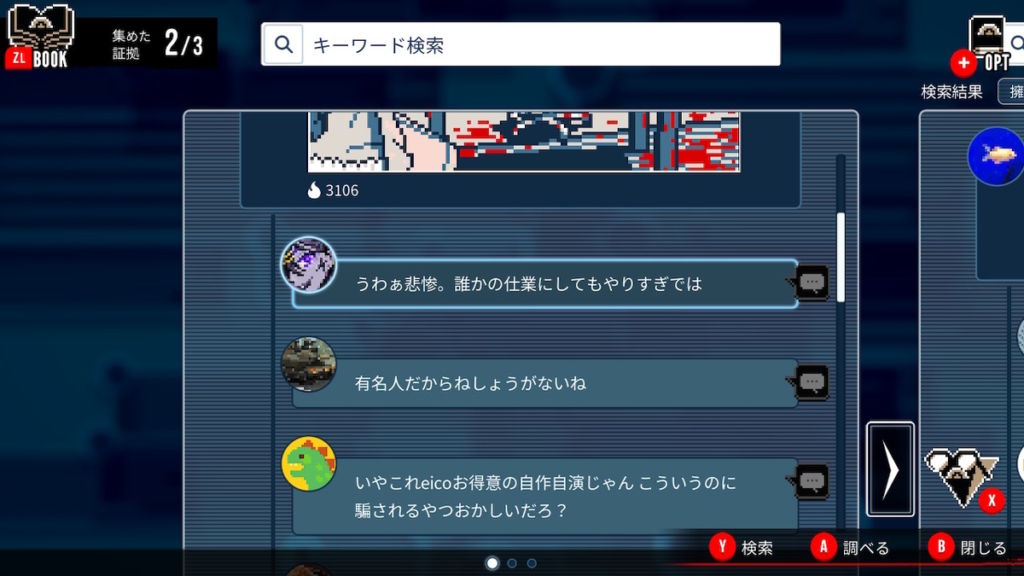

――SNSのアイコンなど、いくつかの例外もありますよね。

おでーん

都市伝説解体センターのSNSシーンって、この世界が現実の延長線上にあることをわかりやすく体験できる部分だと思うんです。より現実に近づけるために意図的にあの配色にしいます。SNSにいろいろな人が集まっているという表現にもなっていますね。

ドット一枚絵の見せ方

――都市伝説解体センターには印象的な一枚絵がたくさん出てきます。どのように考えて作られたのでしょうか?

おでーん

僕たちは画面全体に出てくる一枚絵を「カットイン」や「スチル」と呼んでいます。こうしたカットインではゲーム内の探索パートやSNS パートでは体験できないようなものを見せようとしていました。そこで寄りの構図の絵や、動きのある絵や、ホラー演出などが主に入っています。

こういったカットインやスチルは、きっきゃわーにラフを作ってもらっています。

きっきゃわー

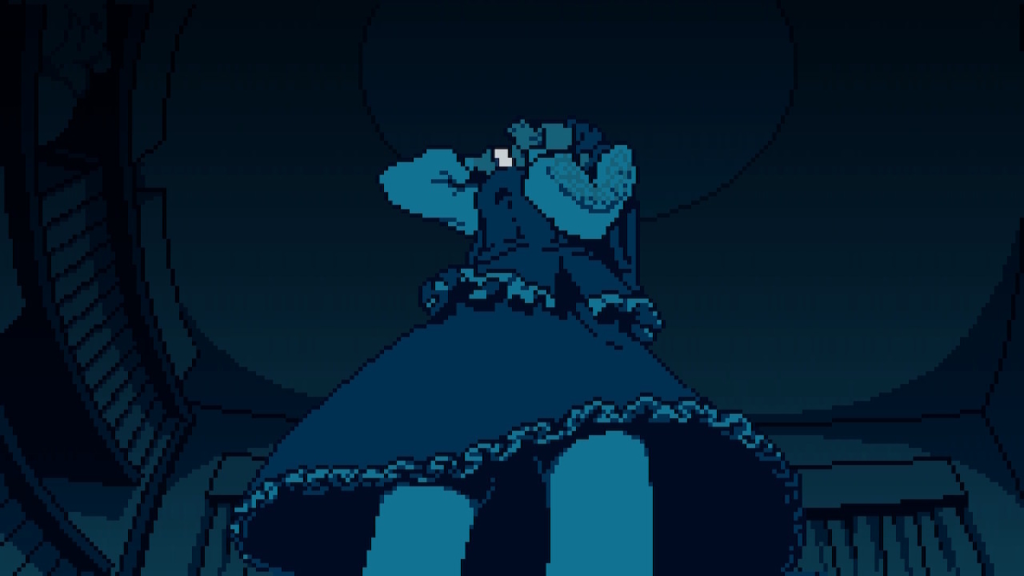

作るシーンの内容を聞いて、頭の中の3Dモデルをいじりつつ、インパクトのある構図を考えていました。

きっきゃわー

例えば、ゲームをスタートして最初のシーンはあざみちゃんを下からアオって撮って、天井が揺れるというものです。ここでは、カメラのアングルで天井を意識させつつ、あざみちゃんの顔を出さないようにして、不気味な印象を与えるようにしています。

――こうして改めて見ると、かなり凝った構図ですね。他にも開発サイドとして「ぜひ注目してほしい」というカットインはありますか?

おでーん

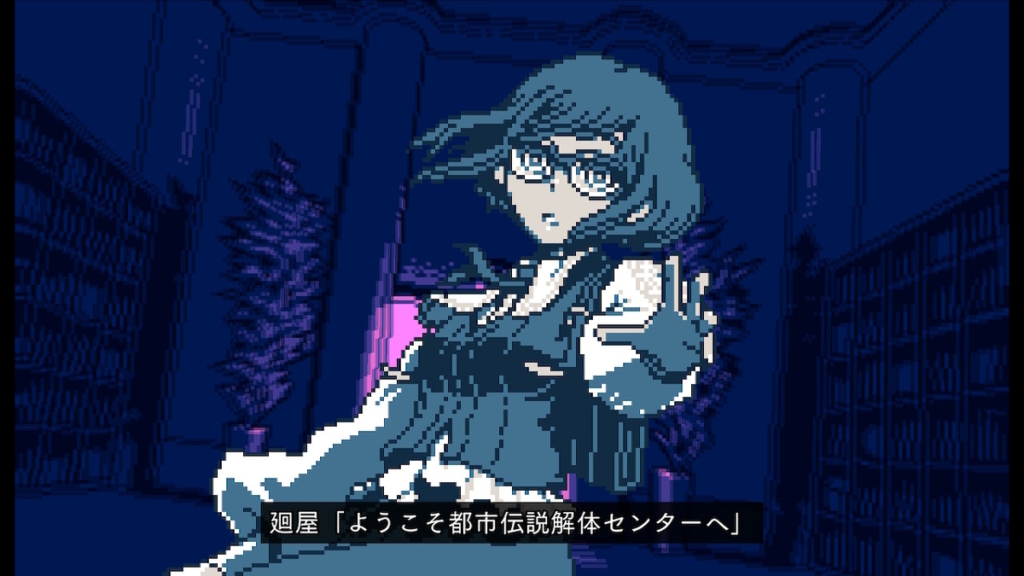

僕は第1話のオープニングのタイトルが出る直前にあざみが手を伸ばしてるシーンですね。あざみが都市伝説解体センターに巻き込まれる、まさにその瞬間をうまく描くことができたと思っています。

かなり初期の方にきっきゃわーと一緒に作ったシーンなので、そういった点においても思い出深いです。できたときは「都市伝説解体センターのカットインの作り方ってこうだよね」とハッキリと認識できたのを覚えています。

きっきゃわー

私は第2話のエンディングです。廻屋君が大興奮で、その奥であざみちゃんが ビービー泣いてるっていう。かなり漫画的な表現を意識してラフを作りました。

ラフを作る段階では、この場面が静止画になるのか、動くかが決まっていませんでした。私としては動いてほしかったんですが、動かなくてもそれっぽく見えるように制作してはいましたね。最終的には廻屋君はちゃんと指振りしくれたし、あざみちゃんはしっかりガクプルしてくれてるしで、すごくおもしろい絵になったと思います。

光と闇の表現

――『都市伝説解体センター』ではいろいろなところで光の表現が印象に残っています。これは意識されているのでしょうか。

おでーん

そうですね。光の表現とおっしゃいましたが、どちらかというとこれは闇の表現なんです。都市伝説がテーマなので、必然的に闇や夜を描くことになります。光を描くことは、闇や夜を効果的に表現することにつながっているんです。

――光と闇の表現ということですと、ジャスミンがバイクに乗っているシーンが強烈に印象に残っています。個人的にこのシーンがとても好きなのですが、開発サイドとして思い入れはありますか?

おでーん

僕もこのシーンは大好きです。というのも、このシーンを描いたのは実は墓場文庫のスタッフではありません。

僕が尊敬しているドッター(ドット絵を描くイラストレーター)にシロスさんという方がいます。その方にぜひ描いてもらいたいと思いまして、せっかくなので、このゲームの中で一番かっこいいシーンをお願いしました。

シロスさんはドッターとしてのスキルが非常に高く、光の使い方やその限られた色数での動きの見せ方が長けてるんですよね。ヘルメットに街灯の形がキレイに反射するのが流れて見えます。

きっきゃわー

このヘルメットに反射する光の動かし方が独特で、変な言い方かもしれませんが「粘り気のある光」という気がします。ねばっと伸びて縮んでいますよね。

おでーん

別の言い方をすると「余韻のある光」というか……。本当にいろいろな方に協力していただいて、いいシーンができていると思います。

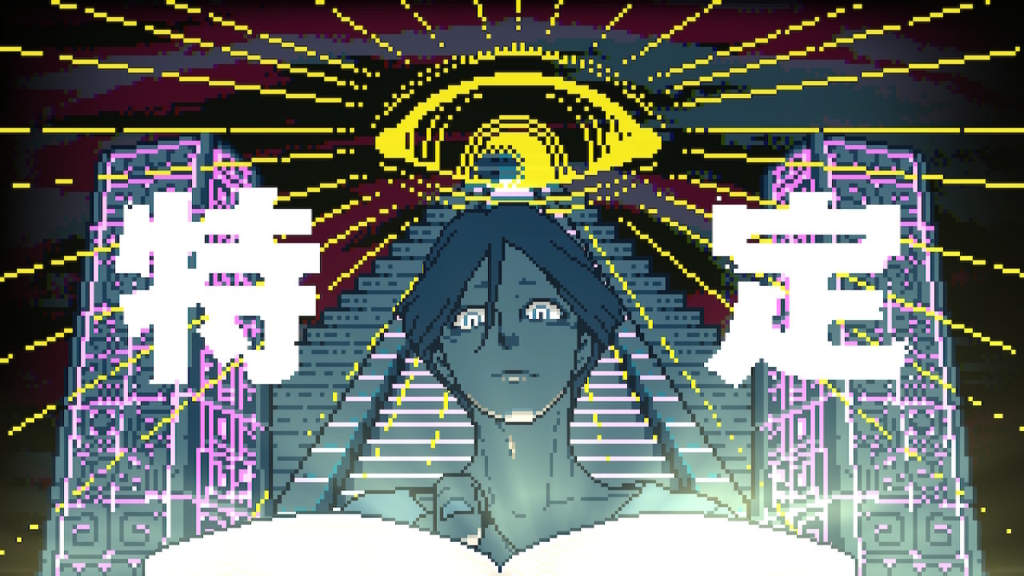

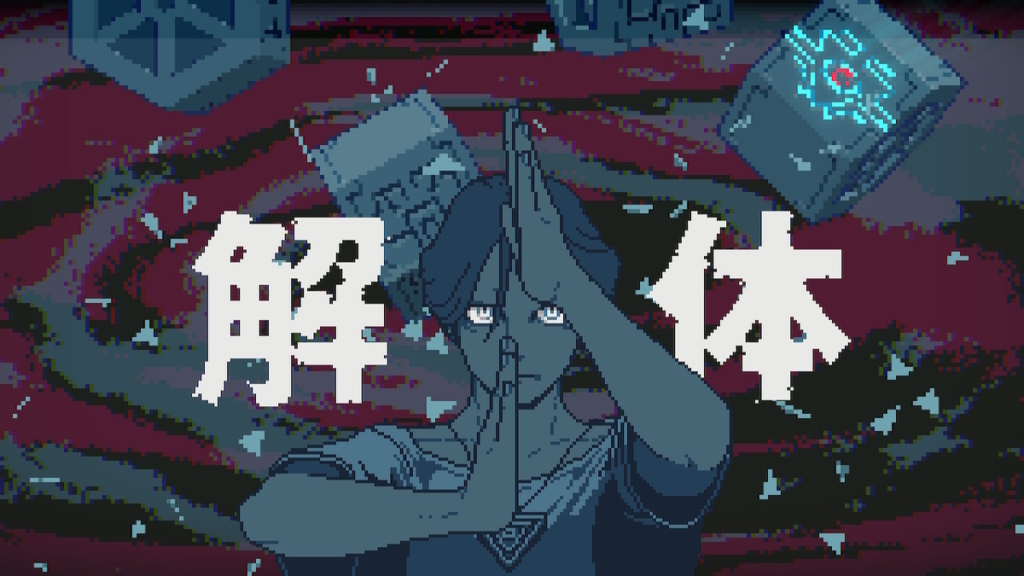

特定シーンと解体シーンはどのように作られたか

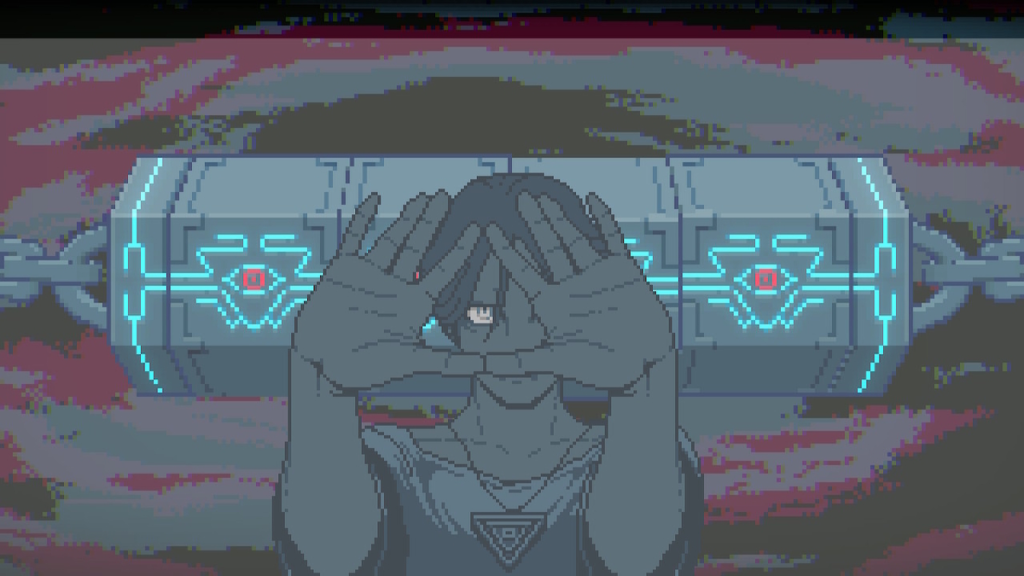

――『都市伝説解体センター』で強力なインパクトがあるのが「特定」と「解体」のシーンです。これらはどのように作られたのでしょうか?

おでーん

「特定」のシーンについては、キャラクターやストーリーができる前に作ったコンセプトアートがありました。このコンセプトアートがあまりにも評判になったので、ゲーム本編にも入れざるを得なくなった、というのが経緯ではあります(笑)。

――まず「特定」のシーンありきだったんですね!

おでーん

そうですね。ただ、推理ミステリーみたいなジャンルを扱おうとすると、推理シーンや解決シーンがどうしても絵的に地味になってしまいがちなんですね。そこがちゃんと目を引くものになったのは、最初にこういうシーンを作れたからかな、と思っています。

――「解体」のシーンはどのように考えて作られたのでしょうか?

おでーん

「解体」のシーンは、ストーリー上で一番の見せ場になります。だから、とにかく外連味(けれんみ)があって派手にしたかったんです。

「そういう演出って何だろう?」 と考えたのが、仮面ライダーの変身シーンです。廻屋渉が変身ポーズみたいなものを取って事件が解決されれば、プレイヤーにとって多幸感が出てくるんじゃないかと。

――廻屋渉が仮面ライダーだったとは……。 あの手の動きも印象的です。

おでーん

手の動きについては、忍者や修験道者が行う「印」を参考にしています。漫画の演出なども参考にしました。都市伝説なので、プロビデンスの目や三角形をイメージした手の動きを作りました。

――「マネしやすい手の動きを作ることで、拡散を狙っているのでは」という意見をSNSで見かけましたが、意識されていましたか?

おでーん

意識してないです(笑)。でも、ゲームをしながら一緒に解体のポーズをしている、みたいな動画が流れてくると、ああいう形にしてよかったなと思いますね。

――天眼錠(アイ・オープナー)というガジェットもかっこいいです。

おでーん

天眼錠のデザインは服部グラフィックスさんにお願いしました。カップヌードルのCMなどの制作もされている方です。『都市伝説解体センター』では、天眼錠の他にもエフェクトなどで協力いただいています。

キャラクターの見せ方

――都市伝説解体センターにはたくさんのキャラクターが出てきますが、どのキャラも非常に印象に残りました。

きっきゃわー

キャラクターのビジュアルのラフも私が作っています。

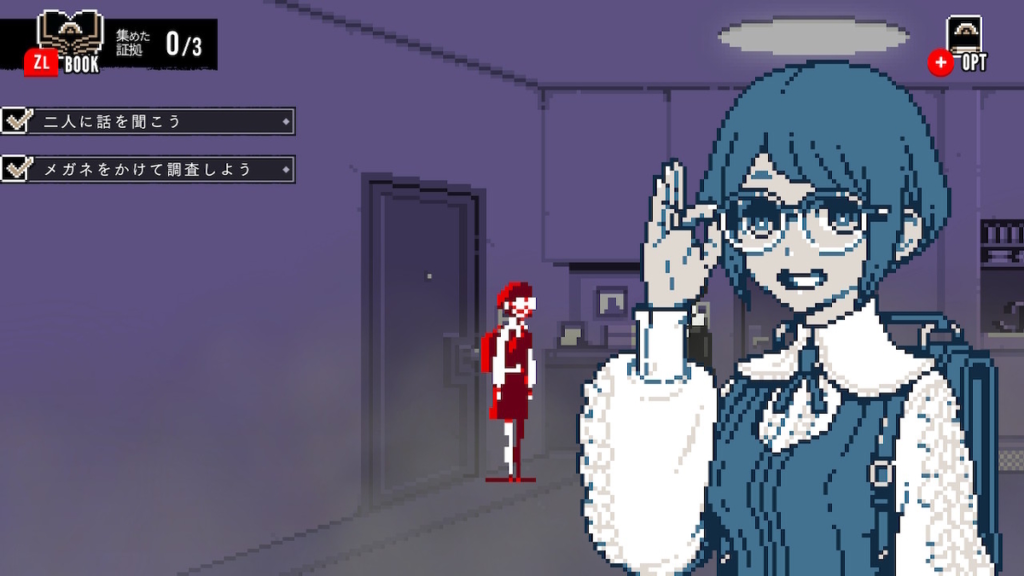

ちょっと出典の記憶がないんですが「漫画のキャラクターはシルエットだけでも判別できるようにするといい」というようなことを聞いたことがあって、そのあたりのことは意識しました。

『都市伝説解体センター』においては解像度にも色にも限りがあります。それに、キャラクターは固定された画面の中に配置されていて、動くのはあざみちゃんだけというゲームシステムです。他はみんなその声をかけられるのをずっと待っています。その中に似たシルエットが出てくるとおもしろくないなと。

他にも、極端な線を引いてみたり、特徴的なポーズや表情を持たせたりもしました。結果として、キャラのほとんどが強く主張するようになったと思います。

――ビジュアル的にお気に入りのキャラはいますか?

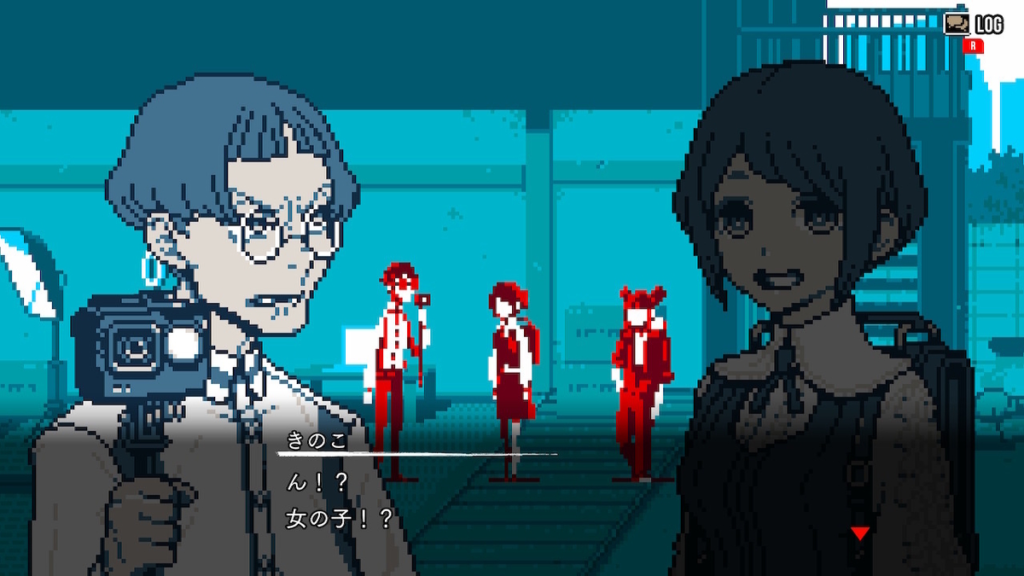

きっきゃわー

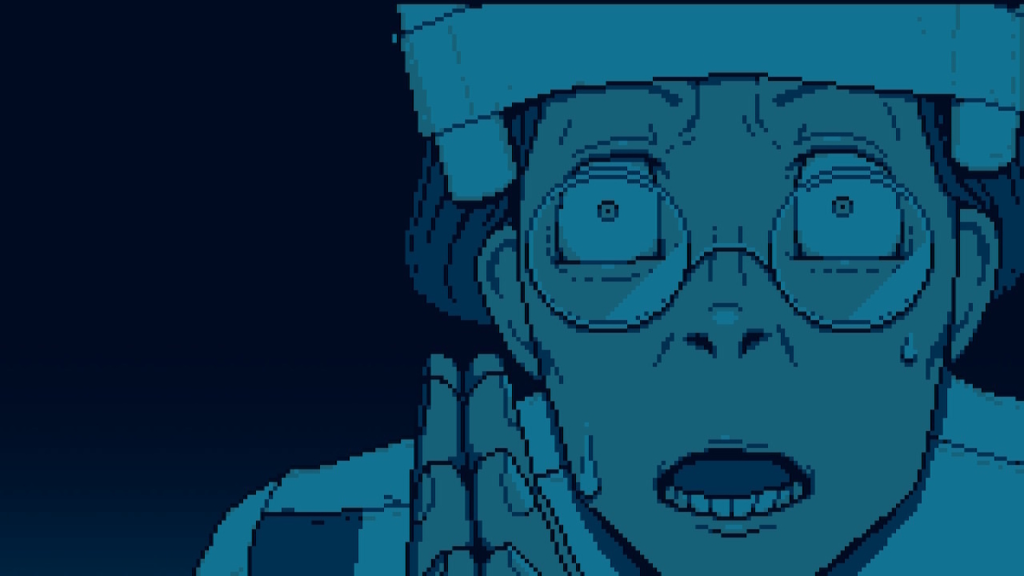

個人的にはきのこが推しです。彼は表情がすごく豊か。たくさんの表情を描くことでキャラクターの主張を出す実験にもなりました。

きっきゃわー

こうして改めて見ると、本当にすごい顔ですよね……(笑)。

――きのこというキャラクターは、コミカルな面とシリアスな面が同居していますよね。

きっきゃわー

きのこに限らず、『都市伝説解体センター』においてキャラクターをできるだけ多面的に描くことは心掛けていました。

現実の世界に悪人がいたとしますよね。でも、そうした人も仲のいい友達から見ればそんなに悪い奴には映らないはず。ゲームにおいてもそういった描き方をしないとフェアじゃないと思うんです。

おでーん

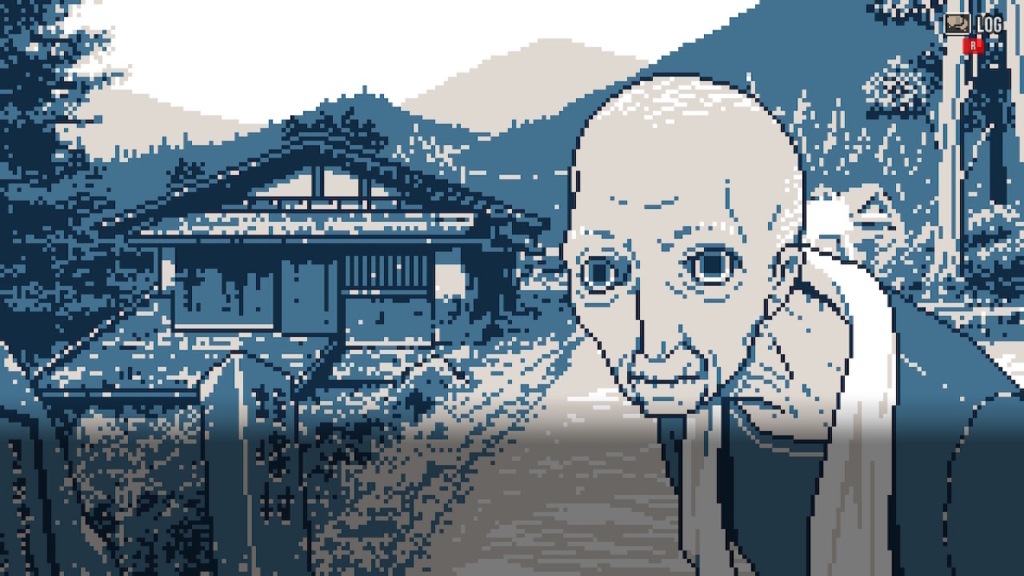

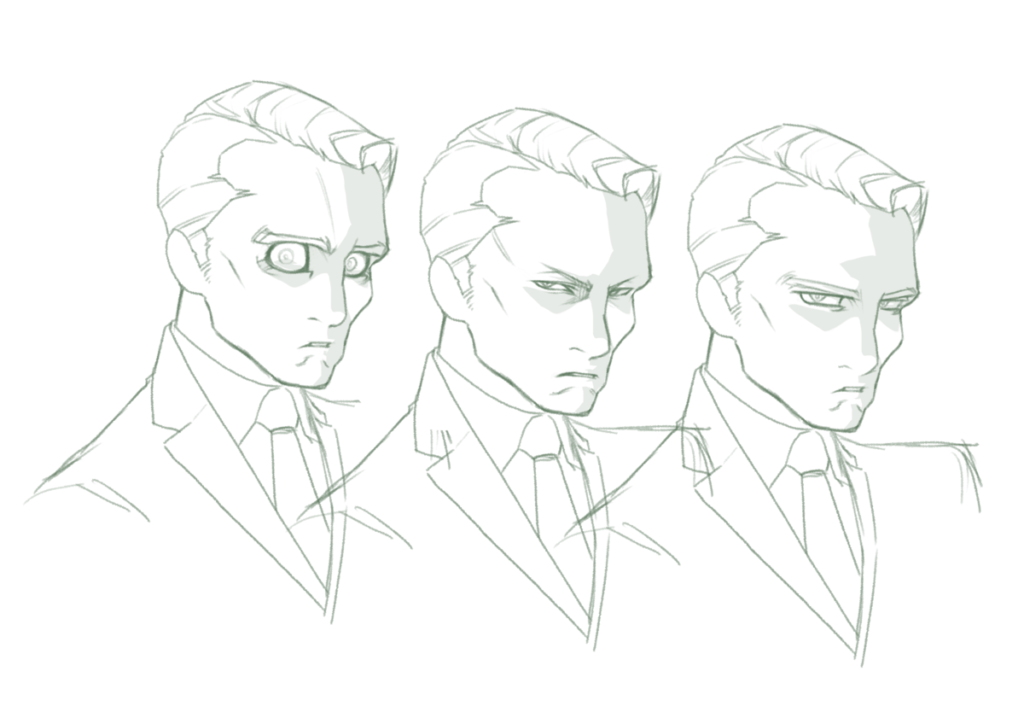

僕は富入ですね。最初はもうちょっとやわらかい雰囲気の案をきっきゃわーからもらっていたんですが、「何を考えているかわからない蛇のようなキャラにしてほしい」と変えてもらいました。

おでーん

最終的に、うまくこの作品の雰囲気にもマッチした、味付けの濃いキャラクターになったと思います。

ドット絵の魅力

――ドット絵の魅力はどういうところにあると考えられてますか?

おでーん

ちょっと前まではレトロゲームをオマージュをした手法でしたが、いまはデジタルアートの一つと捉えられていると思います。若い人はファミコンでドット絵の体験をしていない人も多いですよね。

個人的には、1 ドットに 1 ドット以上の情報を詰め込めることができるのが、ドット絵のおもしろさだと思っています。そして解像度が低ければ低いほど、僕はドット絵に多幸感――ビジュアルの強さや気持ちよさを感じます。

先ほど天眼錠(アイ・オープナー)の話で挙げさせていただいた服部グラフィックスさんは超低解像度のアニメを作られていて、1 ドットに1ドット以上の情報を詰め込める人としては最高峰だと思っています。

――ドット絵に魅力を感じて、制作しているGENSEKIマガジンの読者にメッセージがあったらぜひお願いしたいです。

おでーん

『都市伝説解体センター』のようなアドベンチャーゲームって、開発コストが比較的低いゲームなんです。ドット絵を制作しているのなら、試しにアドベンチャーゲームを作ってみてはどうでしょうか。ぜひインディーゲームの業界に入っていただけるとうれしいですね。一緒に業界を盛り上げていきましょう。

きっきゃわー

そうですね。『都市伝説解体センター』は盛り上がっていて、インディーゲームが注目を受けている状況だと思いますが、後にどんどん続いてくれる人がいないと、この波は続かないんじゃないかと思ってしまっていて……。「ドット絵は描けるけど、どう活かしたらいいかわからない」って思っている方もたくさん見かけています。

ドット絵を活かすには、こういったアドベンチャーゲームやノベルゲームはすごく入りやすいものなので、ぜひ作ってみてください。インディーゲームを発表できる場も増えていますよ。

取材協力

株式会社集英社ゲームズ

ハフハフ・おでーん、きっきゃわー(墓場文庫)

我々、墓場文庫は、「漫画とゲームの中間」あるいは「アニメとゲームの中間」のようなエンタメコンテンツを作っているチームです。

「都市伝説解体センター」はゲームが苦手という方や普段ゲームを遊ばない方にも遊んでいただけるように作りました。

GENSEKIをご覧になってるユーザーの方々にもきっと楽しんでいただけるような作品になっていると思います!

インタビューで語らせていただいたドット絵のスチルシーンも、作中にはこれでもかと詰め込みましたので、ぜひプレイしてご自身の目でご確認いただけると嬉しいです!

企画

kao(X:@kaosketch/Web/GENSEKI)

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2023.5.23

-

2025.8.14

ライターだから仕事で絵を役立てる 記事にイラストを効果的に入れて「シェーキーズ」をレポート【iPadお絵かき修行 最終回】

-

2025.2.4

-

2024.5.14

-

2024.3.14

-

2023.8.3