「コピックでここまで描けるんだ!」コピックアワード2025審査会レポート

【この記事は株式会社トゥーマーカープロダクツの提供を受けています】

こんにちは。GENSEKIマガジン編集部です。

先日、コンテスト「コピックアワード2025」(主催:株式会社トゥーマーカープロダクツ)が行われました。この記事ではコピックアワード2025の審査の模様と、審査員からの受賞作品へのコメントを紹介します。

72か国から4,700点を超える作品が集まったコンテスト

コピックアワードは、アルコールマーカーのコピックをはじめ、コピック製品を使用したコピック作品のコンテストです。2017年から行われており、コピックアワード2025では、72か国から4,700点を超える作品が集まりました。

コピックアワードのコンセプトは「世界中のコピックユーザーとつながる」こと。そして、以下のように非常に自由度の高いコンテストになっています。

- 応募はWebで完結

- 応募料・審査料はなし

- 作品の募集テーマなし

- 応募者の年齢・国籍を問わない

- コピック以外の画材の併用も可能

さらに、すべての応募作品はコピックアワード公式サイトで閲覧することができます。

各界の著名クリエイターがすべての作品を見て審査

コピックアワード2025の審査方法は手間がかかった独特のものです。

まず、応募者は自身の作品を撮影・もしくはスキャンした画像を使い専用サイトから応募します。応募要件を満たしたすべての作品はWeb上に掲載されます。

コンテストの中には、応募作品をある程度スタッフが絞り込んだ後に審査員が審査を行うというケースもありますが、コピックアワード2025では毎年異なる5名の審査員がWebサイトに掲載されているすべての作品を見て審査を行います。

先ほど書いたとおり、応募総数は4,700点を超える大量の数になります。審査員の方々の負担は非常に大きいことが想像されますが、良い作品を取りこぼさないようにしているとのことです。

一次審査を通過する作品は51点(例年は50点だが今年は諸事情により51点が選出)。最終審査では審査員が一同に会し、原画で審査を行います。

審査員は以下の通り。アートやイラスト、コピックに縁のあるさまざまな職業から選ばれています。みなさん著名な方で、「この人に絵を見てもらいたい」という応募者も多いのではないでしょうか。

竹内康彦

雑誌「イラストレーション」編集長。

なつめさんち

イラストレーター/YouTuber。ツッコミ担当の夫「げん」、個性派ボケ担当の妻「さや」によるお絵描き夫婦クリエイター。

真島ヒロ

漫画家。代表作は『RAVE』『FAIRY TAIL』『EDENS ZERO』。

箭内道彦

クリエイティブディレクター/東京藝術大学教授。東京藝術大学美術学部デザイン科卒業後、博報堂を経て、風とロックを設立。タワーレコード「NO MUSIC, NO LIFE.」など、数々の広告キャンペーンを手掛ける。

山口裕子

デザイナー。株式会社サンリオ入社後、1980年よりハローキティの3代目デザイナー。

主な賞と審査員のコメント(一部抜粋)を紹介いたします。

ちいさなお客さん/orange(グランプリ)

山口裕子

優しい時間がここにあり、見た人が心穏やかになる。こういう作品はとても大事だと思います。

なつめさんち

「コピックでここまで描けるんだ」と思うような、この柔らかい光が降り注いで、女の子が動物と楽しそうにしています。この物語性を感じるこの一場面を描いているだけで、コピックで描く楽しさが伝わります。

真島ヒロ

やはりこの作品には優しさを感じます。 見ていてワクワクしますし、「コピックでこんなに描けるんだ」と驚かされる部分もある。とても楽しくなる作品だと思います。

箭内道彦

まず、「ちいさなお客さん」ってタイトルが素敵です。

世の中の表現物に対して、見る人は裏側を読み取ろうとしたり、違う見方をしようとしたり、いろんなことをします。

だけど、この絵は「実はクマが悪いやつ」とは思おうとしても思えない。

生き物はこうあってほしい、こうやったら素敵だなって作者の人が思っている絵をまっすぐに描いてるって思いますね。もちろん、光の表現とかテクニカルな面もいろいろあるんだけど。

「明日がもっといい日になりますように」「世界中の人が昨日より優しくなりますように」みたいに、絵を描くって願うことだと思うんですよね。このグランプリの絵には、何かそういう「純」なものを感じました。

花葬/國安ユウキ(準グランプリ)

竹内康彦

オンラインの一次審査の際に拝見して透明感のある不思議な質感が気になり、ぜひ原画を見たいと思った作品です。実際に拝見すると、素材の質感やその重量感に圧倒されました。原画ならではの魅力を感じた作品です。

真島ヒロ

コピックを使った作品なんですけれども、コピックの枠を越えて、 見ごたえがありましたね。どうやって作ってるんだろうって疑問にも思いました。

なつめさんち

制作現場を見ていないので推測にはなってしまうんですけど、 レジンの層を作って描いて、2層目入れて描いてっていう、デジタルのレイヤー構造を物理的にやっている作品だと思います。僕も同じようなことをやったことがあるんですが、すごく難しかったです。こんなふうに色がまとまって、透明感を保っているのはすばらしいです。

よく見てみると、コピックのインクだけじゃなくて、 アクリルで線を入れてたりラメ素材が入ってたり。ずっと長く楽しめる作品になっています。

コピックって、こうやって使うのもありなんだっていう発見があったのが うれしかったポイントで、コピックアワードっていうところでも異彩を放ってました。

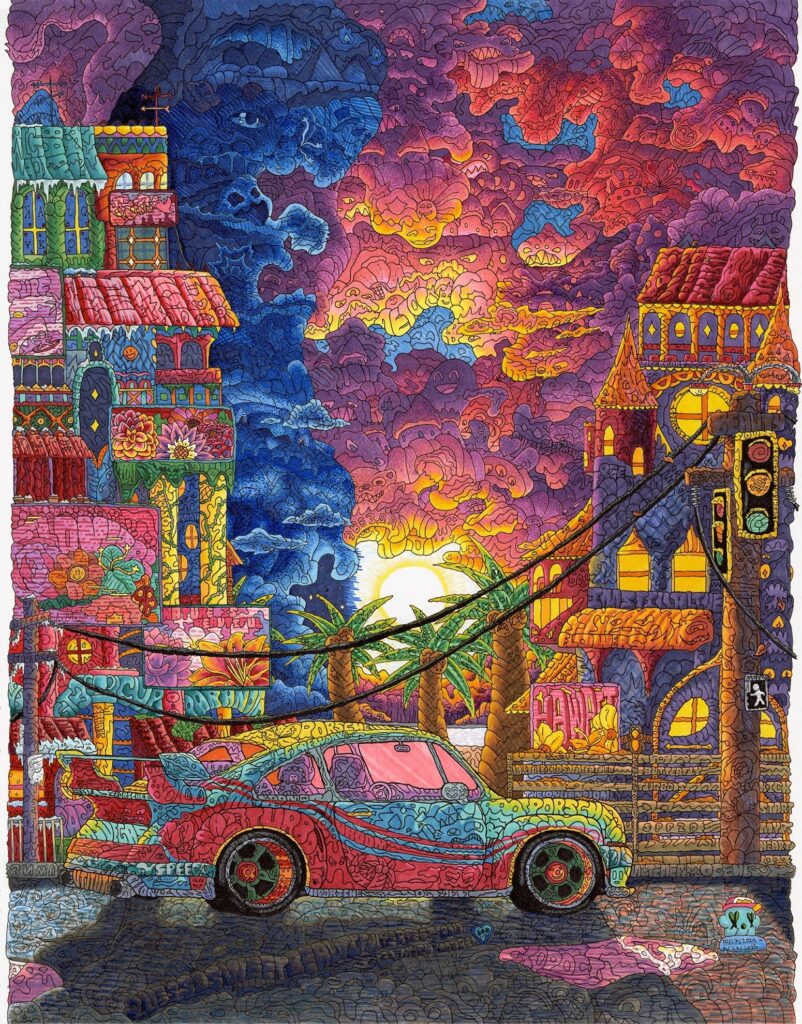

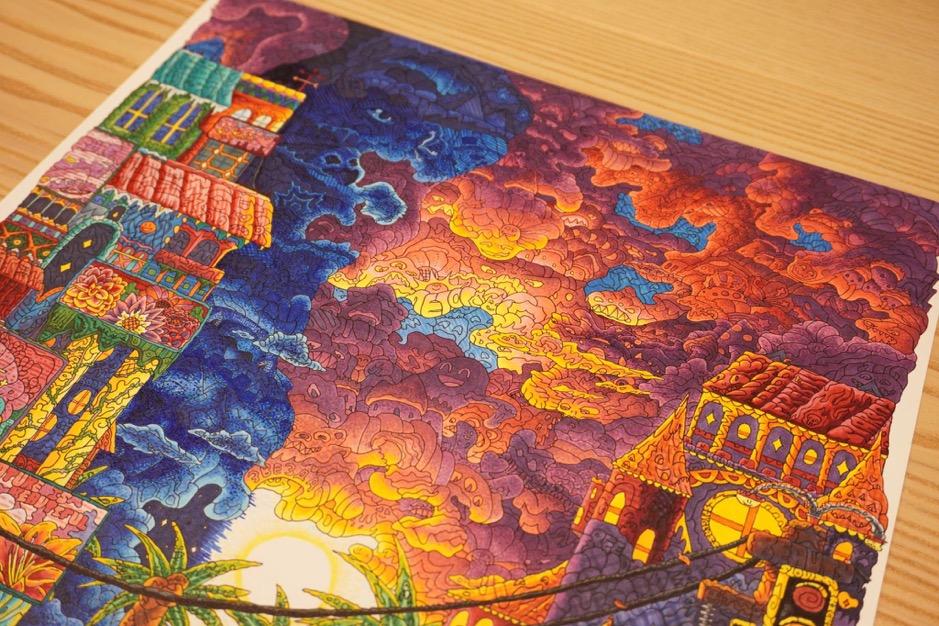

An Abstract Sunset/Daniel Luskin(準グランプリ)

竹内康彦

描き込みの豊かさに目を引かれました。 オンラインの一次審査では気づかなかったのですが、原画を見ると絵の中に文字が散りばめられており、その遊び心も楽しいです。 カラフルで色使いも多いのですが、全体として見るとまとまりがあり、完成度の高い作品だと思います。

箭内道彦

デッサンの時って利き手のクセが出やすいので、絵の先生はそのクセが出ないように線を指でこすったり、いろんなタッチで質感と立体感を出すことを教えてくれたりするんです。

でもこの絵は、コピックで置いた色の上から「文字」というタッチを使ってるんですよね。

文字を騙し絵みたいに使うんじゃなくて、タッチになってるわけですよ。ポルシェって書いてあったり、いろいろ書いてあるんだけど、それがすごく珍しい立体感というか、独特な膨らみ方を作ってて、これは大発明だと思いました。

なつめさんち

自分で絵を描くときに、「引きで見たとき」と「寄り」見たとき」の、どちらもよく見えるようにするって、すごく難しいと思っています。

描き文字でテクスチャ作ったりとか、稜線を描いたりとかっていうのも含めて、ただただ好きです。めっちゃいいですね。

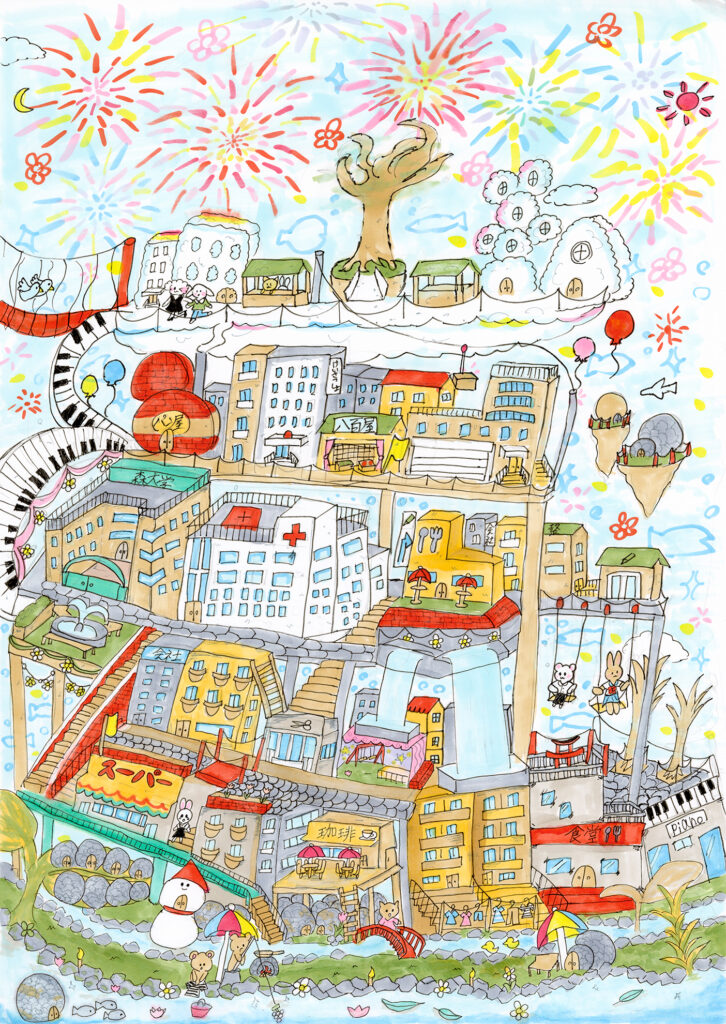

ひだまりの街/moko(次世代アーティスト賞グランプリ)

真島ヒロ

もう本当に見てて楽しい作品だなと思いました。 僕らみたいにプロになるとパースがどうのこうのって言ってしまいますが、そんなこと関係なく描けるのがすごく素敵だと思います。

箭内道彦

絵に限らず、音楽でも、みんな少年少女の眼差しを持てるよう、大人にならない訓練をみんな必死にしてる。だから、今しか描けないこの絵は本当にすばらしい。無自覚に描けてるのかもしれないし、ある程度は狙って描いてるようにも思えますが。

次世代アーティストと呼ばれたわけですから、この絵をどのようにして「大人の自分」のところまで連れていけるか。それがmokoさんのこれからの課題かもしれません。

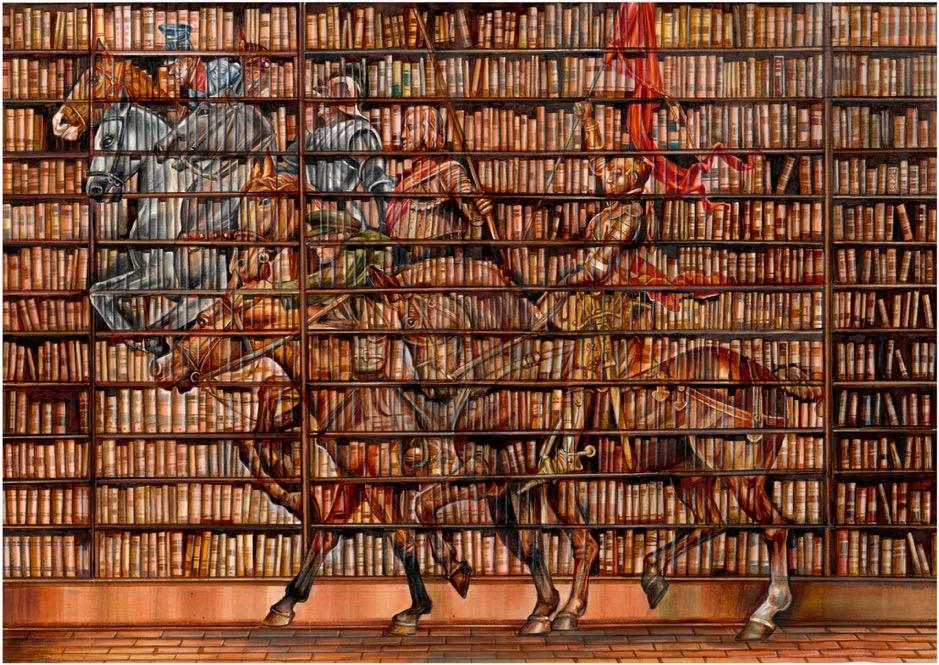

History ~ Biography of Mankind/陳裕旻(竹内康彦 審査員賞)

竹内康彦

オンラインの一次審査の段階から「いい作品だな」と注目していました。 本棚の中に馬と騎士を隠すという発想がおもしろく、そのアイデアを具現化するための工夫や調整がとてもうまくいっていて違和感がありません。本棚の描写や騎士と馬の描き込みは非常に完成度が高く、 惹きつけられる作品です。

綺麗を見つけた/棘目るち(なつめさんち 審査員賞)

なつめさんち

原画を見てすごくいいなって思いました。 この作品が選ばれないなんて、そんなことあるかっていう気持ちで選ばせていただいた作品です。

影色のところに紫系統が淡い感じに入って透明感が出ています。重ね描きができるコピック アクレアを使って、区分けしたように同じ画面の中に収めてる表現もいい。これで世界観がバキッと分かれてるのがかっこよすぎて。しかもきれいにまとまっちゃってるのに嫉妬します。

めいろ/moco(真島ヒロ 審査員賞)

真島ヒロ

やっぱり遊べるっていうのがすごいですよね。 絵で遊べるってめちゃくちゃ楽しいんじゃないかなと思います。

すし/けいた(箭内道彦 審査員賞)

箭内道彦

「感じ」が出てるかどうかっていうのはとても大事なんですよ。「森の光のあの幸せな感じが出ているか」「夕焼けの光を浴びている車の匂いも含めた感じが出てるか」……みたいに、感じを出すためにみんなやってると思うんです。言葉にするとすごく陳腐なんだけど。

この寿司の絵は「感じ」がすごく出てるんですよね。このクネクネした具合とか、サーモンとマグロと白身の違いだったり、シャリの感じだったり。感じが出てるから食べたくなる。

絵の力ってその場で終わるんじゃなくて、それを見た人の行動を変えていく。多分、僕は今日か明日にでも、お寿司屋さんに行くと思います。

chacha/Monet(山口裕子 審査員賞)

山口裕子

オンラインの一次審査の時からいいなと思っていました。もう、シンプルイズベストですね。女の子の横顔を美人に描くっていうのはとても難しいことなのに、色あいもすごくすてきだし、魅力的です。

審査員の総括

審査を終えて、コピックアワード2025の総括を審査員の方々にうかがいました。

山口裕子

楽しかったです。自分が普段出会わないジャンルの作品を見れたし、審査員の方々もみんなジャンルが違う方々なので、見るところや視点も違うと思うんです。だから意見が割れちゃったらどうしようかなって最初は不安だったんですけど、決まって良かったと思います。

一次審査はWeb上の画像、最終審査は原画を見ましたが、Webで見たとき原画を見たときのギャップある作品がいくつかあって、とくにピンク系の色の見え方が違っているケースが多いと感じました。

Web上の画像は、原画の出来よりもよく見えることが多いかもしれません。ただ、中には原画のほうがずっといいものもありました。とくにグランプリの「ちいさなお客さん」はそう感じました。

今回コピックという画材を使ったコンテストですが、コピックは色が多彩にあるところがすごくいいなと思います。それにすぐに乾くし、細部まで筆のように塗れる。

笑い話になっちゃうんですけど、私は仕事柄よく使う色がある程度は決まっています。最初、インクを補充できることを知らなくて、そのたびに買ってたんです。そして知ったときはびっくりみたいな(笑)。それを知るまでは、本当に何本買ったかわからないです。

竹内康彦

若いクリエーターは、絵を評価してもらうことに対して、ちょっと怖いと思うかもしれません。その気持ちはわかります。ただ、有名なクリエーターになったら、世の中のあらゆる人に評価をされることになります。

だから、どんどんコンペに応募したり、有名なアートディレクターに見てもらった方がいいですね。そして評価されることに慣れていってもらえればと思います。

私自身は普段から意識的にあらゆるところで絵を見て、クリエーターを発掘することを意識しています。SNS、TVのCM、書籍の挿画、雑誌の表紙とか。この人の絵いいなと思ったらSNSでブックマークに登録したり、どういうCMで流れてたかなどをメモしておいて、それを蓄積させていくんです。

やっぱりクリエーターから発信してもらわないとメディアが気付くことは難しいので、いかに見てもらうかっていうのが大事だと思いますね。

なつめさんち

最終審査会は他の名だたる審査員の方々が集まっていたのですごく緊張したんですけど、 みなさんの視点を隣で聞けたのがよかったです。

自分も原画を見ながら、ひとつのコピックで、使い方が本当にたくさんあるんだなと思いました。「こういう線が入っている」「この色が入っている」という発見もありましたし、紙じゃないものに描いてるとか、立体作品とか、それこそ今回準グランプリを取られたレジンの作品があることに驚きました。

仕事でコピックはよく使っています。手軽なのが魅力です。 やっぱりコピックって棚に置いといたらバッと取ってバッと塗る。キャップを抜くだけで絵が描けるってすごいことですね。

しかも、色が決まってるんですよ。『ONE PIECE』の尾田栄一郎先生がコピックで塗ってるっていうのを中1ぐらいのときに知ったんです。「この番号とこの番号で塗ってる」という情報があって、同じ番号のコピックで塗ってみたら「本当だ、この肌の色はルフィだ!」みたいな。 めっちゃ感動したんですよ。そういう入り方ができるのはいいですよね。

真島ヒロ

大変でした。力作ぞろいだったので、選ぶのが大変でしたね。 本当にコピックで描いたのかと、疑いたくなるような作品がいくつもあったんですよ。これ、 絵の具で塗っているんじゃないのかな――と。でも、作品を手に取って裏を見ると、懐かしのコピックの染みがあるんです。いや、すごかったです。

コピックについて自分のことを思い出すと、同じ雑誌の先輩に大暮維人さんというすごくコピックの上手な方がいらっしゃって、編集部を通して何番の色で塗っているのかというのを聞き出したりしていました。

クリエーターとして長く続けるコツは、仕事を楽しむことです。がんばってください!

箭内道彦

これだけ職業も違う、ものの見方も違う、さまざまなことが違う審査員が集まっている。もし審査員が違ってたら、受賞した絵も違っていると思います。受賞されなかった方は審査員のせいにしてください。

でも、絵っていうのは、それがいいんですよね。見る人によって、好きな絵が違う。世の中は多様性を認め合うということで、好きな人も違うし、好きな花も違うし、好きな食べ物も違います。その最前線にあるのが絵ですよね。

しかもその絵も、美術館でお金を払って並んで見る巨匠だけじゃない。こうしたコンテストでは、プロでやれる人もいれば、描き始めたばかりの人もいたり、久しぶりの人もいたり……それが世界中から集まってくる。それがもう、まぶしいんですよ。

こういったコンテストを開いているコピックは偉いと思います。いや、別にそれを言えって言われてるわけじゃないですよ、コピックの偉い人にね(笑)。

みなさんの創作活動がより活性化してほしい

最後に、コピックを製造販売し、今回のコピックアワード2025を主催しているトゥーマーカープロダクツよりお話をうかがいました。

この度はGENSEKI マガジンにてご紹介いただきありがとうございました!

コピックアワードはコンテストという体ではありますが、応募要項を満たした応募作品はすべて、結果発表後もWebサイトでご覧いただけます。なつめさんちのお二人も仰ってくださったように、コピックアワードの応募作品ページそのものが世界中のすばらしいコピック作品の展覧会のようになっています。

コピックアワードサイトは、作品応募期間中は応募された順にどんどん新しい作品が掲載されていく仕様になっています。受賞の有無やSNSでの人気にかかわらず、どの作品も等しく掲載されていますので、応募していただいた方も、応募されなかった方も、ぜひ応募作品ページを改めてご覧いただき、個性的な作品の数々をじっくりご堪能いただければと思います。

ここ数年でデジタルツールで絵を描くことはより一般的になっているように感じますが、そんな中、コピックアワード2025はありがたいことに10代の方をはじめとし応募数が増えました。 デジタルネイティブな世代の方々にもアナログで絵を描くことの魅力や楽しさを感じてもらえていることがとてもうれしいですし、コピックがきっかけでそう思ってくださっていたらとても光栄に思います。

コピックアワードは社内で運営しているのですが、作品管理や審査会をするための準備など、「多分(コンテストの運営のなかでも)かなり手間がかかっている方だよね」と言いながらも、集まる作品の数々を見るのが何より楽しくて続けられています。ご参加いただいた方全員に心から感謝しています。

こうして集まった多くの作品から、作品を見た方がさらに刺激を受けて、みなさまの創作活動がより楽しいものになりましたら幸いです。

以上、コピックアワード2025の様子をお届けしました。絵を描く人なら、きっと誰もが一度くらいは目にしたことがあるコピック。そのコピックを使って、こんなに多彩な表現ができるのかと驚いたコンテストでした。

いままで使ったことがなかった人も、よく使っている人も、きっと新しい気持ちでコピックを使いたくなるのではないでしょうか。

コピックアワードの最終結果発表ページでは、グランプリ、準グランプリ、審査員賞(5名)に加え、「コピックチーム賞」、株式会社ピクシブが選ぶ「pixiv賞」、今年追加された「コピック アクレア賞」、19歳未満の応募者の作品から選出された「次世代アーティスト賞」(100名)など、入選作品以外からも選ばれた多数の受賞作品を紹介しています。各賞の発表はぜひ公式サイトでご覧ください。

協力

株式会社トゥーマーカープロダクツ

X:@COPIC_Official

制作

GENSEKIマガジン編集部

関連記事

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2024.10.3

-

2023.6.14

【動画あり】商業イラストレーターを目指す人必見!「スコッティ」のかっこよくかわいいキャラクターイラスト、洗練されたCLIP STUDIO PAINT活用法《GENSEKI イラストメイキング #7》

-

2024.1.25

-

2022.7.8

-

2023.5.25

-

2024.12.20