なりたい自分への「憧れ」が原動力。ギャル&ギャル男イラストコンテスト講評会

GENSEKI主催で「盛れれば何でもアリぢゃね?viviON社員が選ぶ!ギャル&ギャル男イラストコンテスト」を開催しました。

GENSEKIを運営する株式会社viviONは、各部署に二次元コンテンツへの知識と愛情を持ったメンバーが多数在籍しています。アニメ・マンガ・ゲーム業界出身者はもちろん、全く異なる経験を活かしているメンバーも多くいます。

今回はその中からギャル&ギャル男文化愛好家のらうどさん、もちまるさんを審査員とし、講評会を開催しました。応募作品から受け取った「ギャル文化への思いと憧れ」について、詳しくお伺いします!

参加メンバー

もちまる

ギャル文化愛好家、株式会社viviONの総務。多趣味でオタクで心配性なので常に物が多い。

ギャルへの憧れは漫画『GALS!』からの、平成生まれ。

らうど

ギャル男文化愛好家、株式会社viviONのシステムエンジニア。内気ながらギャル文化に憧れた「後天性ギャル男」で、ホスト経験を持つ。辛い時はゴールデンボンバーを歌って乗り切る平成世代。

コンドウ(メンバーブログ)

GENSEKIの運営スタッフ。イラストコンテストの企画運営、SNS運用、バナー制作なども担当。商業イラストレーターとしても活動。

今回はギャル・ギャル男文化に詳しいもちまるさん、らうどさんを審査員にお呼びして、全体からviviON賞を1作品と、それぞれ佳作を3作品ずつ選んでいただきました。

おふたりはどんな経緯でギャル・ギャル男になったのでしょうか?

私自身はバチバチのギャルではないのですが、小学生の時に『GALS!』(藤井みほな 著)という漫画が好きで、「渋谷に行ったらかっこいいギャルがいるんだ!」と憧れていました。雑誌だと「小悪魔ageha」に載っていたキャバ嬢系の髪型やメイクもすごく好みで、参考にしていました。

けっきょく私はバンギャ(バンドギャル)や原宿系、ロリータなどを通りましたが、「自分が好きなものを表現する姿」はギャルがお手本だったので、マインドはギャルだと思っています。

僕も『GALS!』の「2位」と呼ばれてるキャラ(麻生 裕也)が好きでした。ちょっとかっこ悪いのになぜか一目置かれるカッコよさがあって「こういうふうになれたらいいな」と思っていましたね。

僕、中学まではすごく大人しかったんです。でも入った高校が、学業は厳しいけど服装は自由で、ギャルとギャル男がいて憧れました。その子たちが読んでた「men’s egg(メンズエッグ)」を学校帰りにこっそり買ったのが始まりです。

青春ですね……!

ただ、元が地味だと知られていたので、けっきょく仲間には入れてもらえませんでした……。

当時は「ギャル男+アメカジ」のサーフ系が主流でしたが、僕はスーツのお兄系/V(ビジュアル)系の方が好きだったのでホスト系に行った結果、ホストも経験しました。雑誌も同じ系統の「MEN’S KNUCKLE(メンズナックル)」を愛読していましたね。人見知りがなくなったのも、ホスト時代のおかげです。

服装が自由な会社に就職してからまたホスト時代の服を着るようになり、今日も着てきました。当時ほどの再現度はないものの、いつも心にギャル男の魂が残っています。

ギャル&ギャル男のイラストを語るのに心強いお二人です。

受賞イラストについて、ひとつずつ詳しく解説をお願いします!

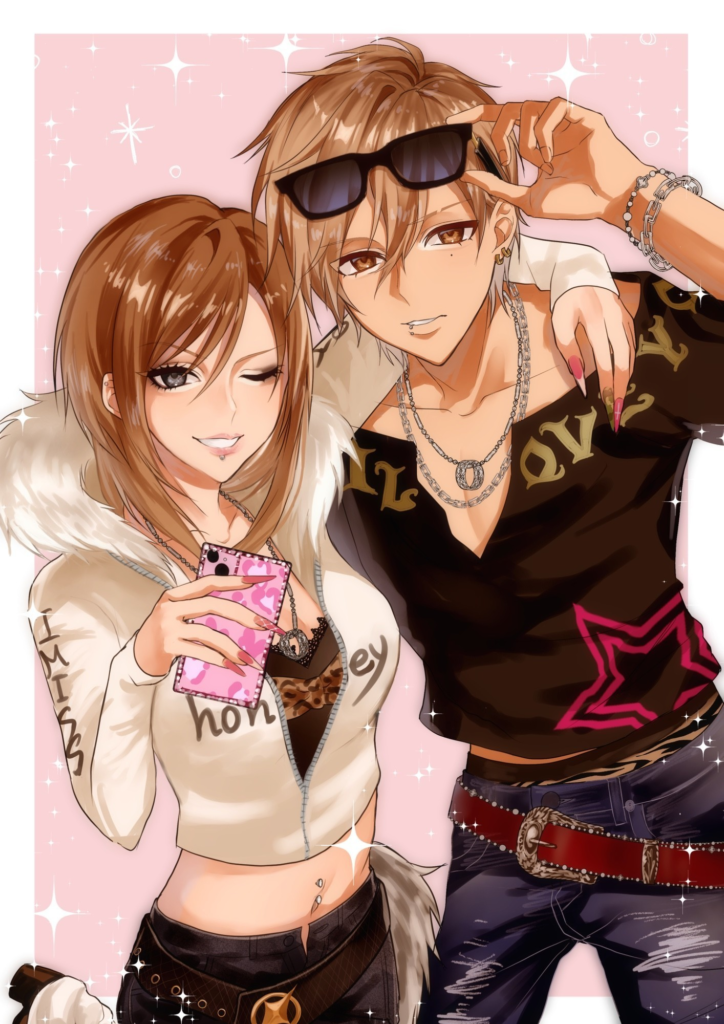

【viviON賞】「いつかこうなりたい」と夢見た姿を描ききった一枚

viviON賞は来夏さんの「永遠の憧れ」です。おめでとうございます!

二人とも盛りまくっててめっちゃかわいいのはもちろん、「いつかなれると思っていた、あの頃の憧れの人達」みたいな姿に共感しました。

あと、背景のネオン感とか「プリクラの背景ほんとこれ!」と思って(笑)。

こういう背景ありましたね(笑)。

小物もかわいい。手首のシュシュも、ただかわいくて謎に流行ってましたね。この、髪の毛をすごく盛って意味なくいっぱいヘアアクセをつけてるギャル、本当に好きでした。

便利だからとか前髪が邪魔だからでなく、ただかわいくていっぱいつけてるんですよね?

髪の盛り具合も大変そうです……。

私も「こういう髪の毛どこでやるの? まさか自分で?」と思ってました(笑)。大人になったらこういうかっこいい金髪制服ギャルのお姉さんになれると信じてて、本当にうらやましかったです。

このイラストはギャル男の目線でも、いいなと思いました! 靴がとんがったりスタッズがついてるんですが、僕も似たようなのを持ってたんです。当時はギャル男に限らず普通に流行ってて、ABC-MARTのような普通の靴屋でも、3種類ぐらいは置いてありました。

そういう流行があったと知らないとこの絵は描けないので、解像度が高かったです。

【佳作・らうど部門】ギャル男という生き方は「憧れ」から始まる

意識したことは平成のプリクラに色味を寄せたことです!

いいですね! 撮ったあとらくがきするから、背景はこういう、やわらかめで主張しない色味でしたよね。

また、アイテムの解像度がとても高い。ギャル男のグラサンは「Ray-Ban(レイバン)」、服は「GOTCHA(ガッチャ)」など、当時人気だったアメカジサーフ系をオマージュしていると思います。

こういう星のプリントや大きく開いたVネック、それこそ肩が出るぐらいのものも、よくありました。

一番気に入ったのはベルトで、「Diavlo(ディアブロ)」というブランドのものだと思うんですが、僕も同じようなデザインの色違いを持ってて。

えっ、実物を……!

これの白を持ってます(笑)。当時のSHIBUYA109で2万円ぐらいして、高いから似てる安いのが売れたり。ギャル服も、こういう白のアウターが流行ってました!

そういう当時人気だったアイテムや、かわいいギャルを連れているところも含め「こうなりたくてギャル男をやってた世界ランキング1位(らうど調べ)」の姿、よく描けています。

ギャル文化の奥には「憧れ」があるんです。それを感じられて、お気に入りの一枚になりました。

「ギャル文化の奥には憧れがある」、いい言葉ですね……。

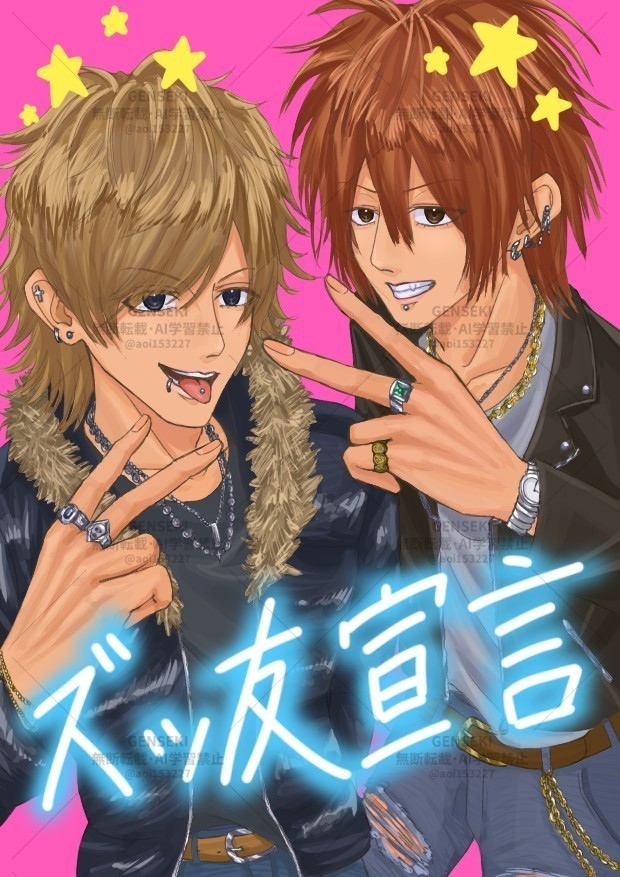

これは「こうなりたくてギャル男をやってた世界ランキング2位(らうど調べ)」です。先ほどの作品と同じ方向性で、選ばせていただきました。

憧れの表現やプリクラらしい画角、シンプルに「僕もこうなりたかったなぁ……」と思える姿がよかった。

おしゃれは人によって解釈が違うから、「自分達はこう納得してる」と表現する必要があります。だから完全にペアルックじゃなくて、こうやって少しずらしてお揃いにしてたんです。

それがあまりにもよく描けているので、僕も過去を思い出して、辛くなりました(笑)。

辛く……?!

はい(苦笑)。思い出して辛くなるのは「当時の瞬間をよく切り取れて描けている」証なので、ポイントが高かったです。

私も人とおそろいするのが大好きなので、リンクコーデがかわいいと思いました。

ギャルの眉がキリっとしてる細くて強めのメイクも、平成な感じでいいですね。整えすぎて眉毛なかったな……と当時のメイクを思い出しました。

これもプリクラの画角がいいですね。僕の好みも混じっていますが、この作品は「こうだった世界ランキング1位(らうど調べ)」です。

いちばんうれしかった点は髪型で、盛っている表現がすごく上手。当時を知らない若い子には言わないとわかってもらえないのですが、誇張なく本当にこういう髪型だったんですよ(笑)。

ギャル男達は、いかに楽に正確にこの髪型ができるかを追求してて、整髪剤もこだわってました。僕は「VO5」の緑と「GATSBY(ギャツビー)」のピンクの組み合わせがベストで。

だからたぶん、この二人も日頃からスタイリングについて話しあってると思うんです。「お前今日けっこうイケたね」「ハマったわ」とか。(笑)

ああ~!(笑)

ファッションもいいですね。左はファー付きで、右はライダースのジャケット。ギャル男はみんなこのふたつを持ってたと思います。描いてあるアクセサリーも「Chrome Hearts(クロムハーツ)」思い出すデザインですね。

ギャル男には種類があるのですが、この二人は「V(ヴィジュアル)系」「ホスト系」まで行かないぐらいのホスト寄りの「お兄系」。僕は「お兄系」がいちばん好きだったので、それもうれしかったです。

らうどさんの好みでは、どっちがイケてますか?

めちゃくちゃ難しいですね!!! 全体で見ると気持ち右ですが、髪型に限っては左かな。

右の髪型はM字バングといってギャル男の基本形なんですが、わざとらしくて女の子ウケは悪かったんです(笑)。自分でやるなら左の髪型がいいなあと思いました。

(一同爆笑)ちなみに、ヘアセットはどれくらい時間をかけてましたか?

どこに行くかによって違いますが、よくて30分か……常に1時間ぐらい見積もっていました。

友達と出かけたり買い物なら、服も髪型もチャレンジできる練習の場でいいんですが、デートや合コンなど勝負をかけるときは、細心の注意を払いました(笑)。

……どんどん掘り下げたい話が出てきますね(笑)。

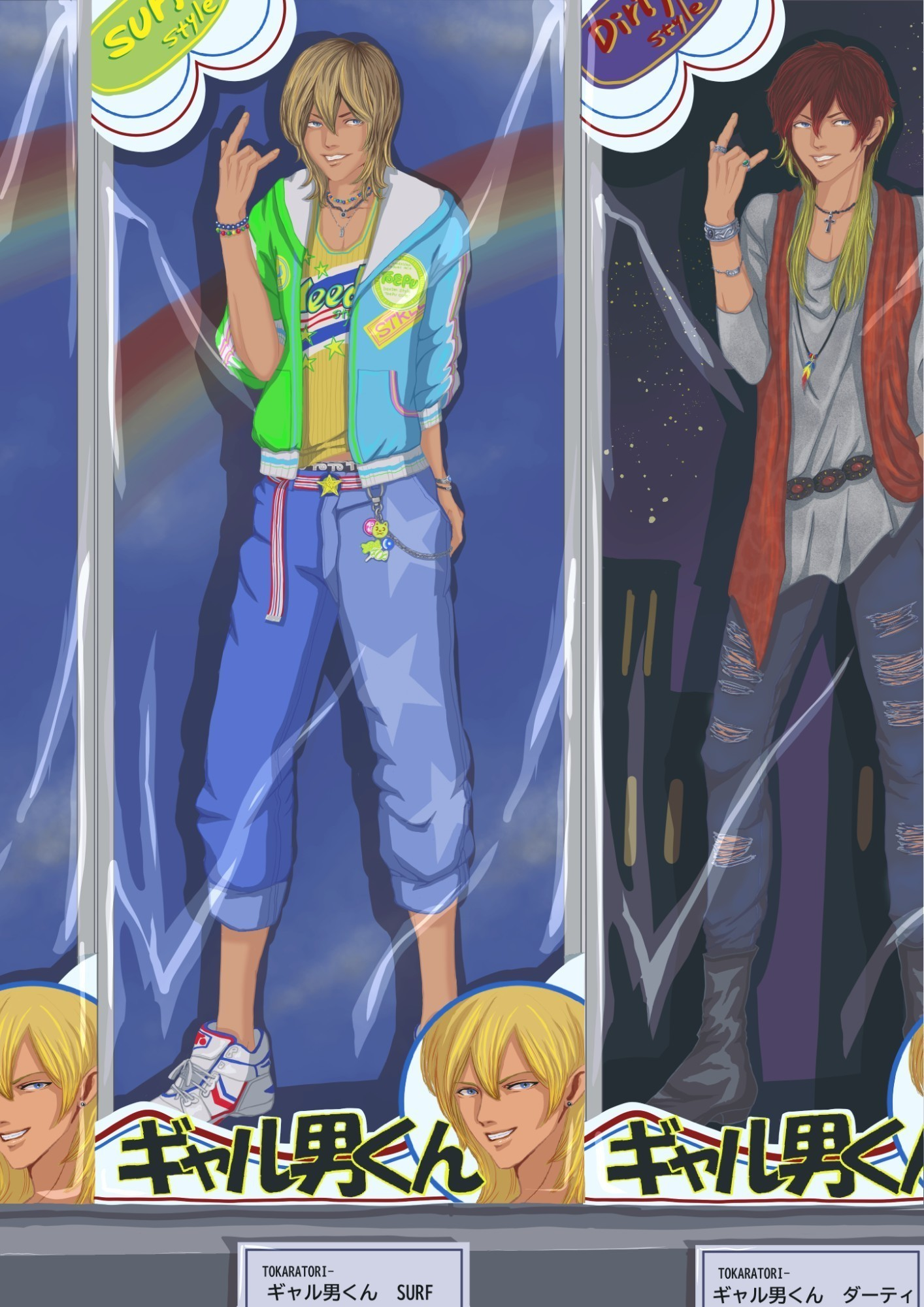

おもちゃ売り場にあって欲しい「平成ギャル男くん」人形です。

リカちゃん人形などもその時代を反映するファッションをしているので、ギャル男くんも可愛いかなと思い描きました。ファッションも2タイプ。ギャル男くんもパッケージも、描いててとても楽しかったです。

コンセプトがユニークで、個人的に気に入って選びました。こういうイラストが出てくるのが、コンテストを開催する価値で、いいところですね。おもしろい目の付けどころで応募作品一覧でも光っていましたし、楽しませてもらいました。

ギャル男に種類の違いがあるようですが、それぞれどういうスタイルなのでしょうか?

左はサーフ系で、右はダーティ系です。ギャル男の種類の違いがよく表現されていたのも、うれしいポイントでした。

サーフ系の定番は109にあった「COCOLULU(ココルル)」というブランドだったんですが、解像度高く描けていてGoodです! 109の服はさらっと着ているように見えて、めちゃくちゃ高いんです。スニーカーでも2~3万するから、みんな古着屋で似たようなアイテムを探してたのを思い出しました。

ダーティ系は「グランジロック」という音楽のファッションに近く、こういう崩れてて土臭いかっこよさがありました。

【佳作・もちまる部門】多様な「かわいい」を包み込む、ギャルの懐の深さ

個々の可愛さを受け入れるギャルの文化が素敵だなと思ったので、系統の違う仲良しな姫ギャル達をイメージして描きました。

ギャルメイクの解像度が、好きです。。。私、姫ギャルがめっちゃ好きだったんです。自分もこうなりたかったな、と感じて、選ばせていただきました。

お洋服もよく描けてて、フリルもかわいいしネイルも細かい。デコった折りたたみコームを持っていたり、細部までギャルです! 髪の毛くるくるにして、デカリボンつけて……私もこんな感じでライブに行っていました。背景のピンクのフリルも平成を感じます。

「姫ギャル」には、どういう特徴があるのでしょうか?

リボンやティアラ、フリフリの服、ピカピカ・キラキラな、言葉の通りお姫様みたいなギャルです。当時の109の中では、「LIZ LISA(リズリサ)」というブランドがこういうフリフリの服をたくさん置いていた印象です。

当時のリズリサはかわいい系ギャル多かったですね。

あのときはそういうギャルしかいなかったですよね。でも西野カナさんが流行ったあたりでだんだん小花柄の落ち着いた服になって、そのあとは地雷系が増えました。時代によって置いてある服が変わっていくのを感じますね。

それから、つり目と垂れ目のメイクが流行ったのですが、私は手前の子みたいな垂れ目のメイクをしたかったんです。

とんでもない位置につけまつげをつけたり、内側の粘膜まで白く塗ったりすると、この垂れ目になります。近くに寄ると「どうした?」という感じなんですが(笑)、遠くから見るとすごくかわいい顔に見えるので、今もそのマインドでメイクしています。

ぷにぷにした感じの絵柄が大好きで選ばせていただきました。細かいモチーフがたくさん詰まっていて、キラキラでカラフルで元気になれます! 男の子の髪型もかわいいですね。

こういうギャル男、本当にいましたね(笑)。

ティアラやピンも飾りでたくさんついていて、スクバ(スクールバッグ)のらくがきまで細かい。。。!携帯電話がパカパカのガラケーで、盛ってあるのも、かわいいです。

スクバは真っ青や真っ赤なやつもよく見ましたね。

ありました! スクールバッグをデコるのは今もあると思いますが、当時も流行ってて、私は学校が厳しくて指定バッグだったので、ここまでできなくてうらやましかったです。

「P」って書いてあるピンクや紫のカラフルなスクールバッグが流行っていて、めっちゃ欲しかったですね。 ブランド名で「ワッペ(ワールドペガサス)」と呼ばれてました。

こちらはタイトルも印象的です。これはデコった写真ですね。

こうやって写真デコしてたなあ、と思って選びました! 当時はまだインスタントカメラで、友達が写真屋さんで現像した写真をくれるんですが、プリクラみたいにできるらくがきペンが流行りました。無意味にたくさん描いたりして(笑)、名前のⒸは「ちゃん」の略だし。。。。。。。伸ばし棒が謎に矢印だったり、懐かしいです。

それぞれのギャルの様子もかわいいです!

3人とも違う印象です。ギャル男は種類がありましたが、ギャルにも種類がありますか?

一番右のあげはちゃんはきっと黒ギャル、みくちゃんは普通の白ギャルかな。れいなちゃんだけ現代の地雷系ギャルっぽいですね。

キャプションに「現代っぽいモチーフも含めています」とあります。

なるほど、蝶々モチーフとか令和って感じがします。かわいいですね。

これは「最近の地雷ギャル」っぽかったです。あと、男の子をかわいく描いていていいな、と思いました。

応募作品の多くは平成の当時のギャルをいっぱい描いてくださっていたのですが、これは本当に最近の地雷系とギャルが融合した感じだったのと、単純に私がとても好みで、選ばせていただきました。この男の子めっちゃ顔タイプで。。。

それは大事。すばらしい。

かわいいですよね。最近は男の子もネイルしてたりしますし、爪も長かったりするので、そういうのいいなって感じました。

先ほどまでの「ギャル男」とはまた別の存在ですね。

そうそう。地雷系と融合しても、ギャルはギャルなんですよ。

ギャルって懐が深いな、と思いますね。

「ギャルって懐が深い」。。。

今回は名言がたくさん出てきて驚きました。

「なりたい自分」を肯定してくれるギャル文化

今回は143作品ものご応募をいただきました。すてきな作品をご応募いただき、ありがとうございました!

いい作品が多くて、選考は難しかったですね……!viviON賞もみんなですごく迷いました。

viviON賞の作品のタイトル「永遠の憧れ」って、よかったですね。

講評でお二人から伺った憧れのお話ともぴったりで、ギャル・ギャル男どちらにもうまく反映された作品でした。審査員をされてみて、いかがでしたか?

私で大丈夫かな、と思いながら一生懸命務めさせていただきました。応募作品はどれもめっちゃかわいくて、見ていて楽しかったです!

僕は当時のことを思い出しながら、なるべくいいコンテストになるよう準備していて、当時の写真を見返したとき「ギャル・ギャル男」って思った以上に世相を反映してたんだ、と気づきました。

平成のあの頃は今よりもっと元気な押しの強さを感じる空気感だったのですが、それがよく表現されている作品がたくさんありました!

ご自身のことまで振り返りながら、見ていただいたんですね。

実は、選考でいろんな作品を見ていて辛い気持ちになることもありました。「ギャル・ギャル男」って、失敗することもすごく多い。まわりに受け入れられなかったり、憧れがあるからこそ嫌な気持ちになったり……。作品を見ていて当時の気持ちを思い出し、恥ずかしくて頭が痛くなったり、嫌なことが蘇ったりしました。

でも、それは作品のクオリティが高いからこそできたこと。審査させていただけて、とてもうれしかったです。

最後に、おふたりにとっての「ギャル・ギャル男」とはどんなものか、教えてください。

ギャルは「自分のことを強くしてくれる存在」です。

自分の好きなものを好きなように表現しているから、すごく派手で街で浮いて、悪口を言われることもありました。それでも「私はこれをかわいいと思ってやってるんだよ」とやってこれたのはギャルのおかげです。

難しいけど、率直に言うとモテたかったし、人気者になりたかった。楽しい人たちの仲間になりたかったし、あわよくばギャルと付き合ってみたかった(笑)。だから、「純然たる欲望の原動力」ですね。

どんなファッションになろうが「憧れを追い続ける姿勢」そのものが、心にギャルマインドとして残っていくと思います。

▼応募作品一覧と結果発表

おしらせ

GENSEKIを運営する株式会社viviONでは、お互いを尊重し共に成長できる仲間を募集しています。

社員、アルバイト、クリエイターなど、本当に様々な職種や雇用形態があります。職場環境やスタッフを紹介するページもありますので、おもしろそう! と少しでも感じた方は、ぜひ一度のぞいてみてくださいね。

【定期開催】GENSEKIイラストコンテスト

執筆

kao(GENSEKI/X:@kaosketch/Web)

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2025.7.3

ギャップにグッとくるってどういうこと? GENSEKIスタッフが「ギャップ」イラストコンテストの入選作品を見てワイワイする会

-

2025.2.12

-

2024.12.10

キャラクターデザインは「描きやすさ」が大事。アドビ×GENSEKIキャラクターコンテスト優秀賞「雛宮ぶちょす」インタビュー

-

2022.11.24

-

2024.12.3

言葉遊びをしながらキャラデザインを考える。アドビ×GENSEKIキャラクターコンテスト大賞「Yotsuba Kei」インタビュー

-

2024.4.17