ドラゴンの描き方をタカヤマトシアキが解説。身体の基本構造からウロコの描き込み方まで《GENSEKIイラストメイキング》

さまざまなイラストの描き方を解説する『GENSEKIイラストメイキング』。今回は、イラストレーター・タカヤマトシアキさんの「ドラゴンの描き方」です。

多数のトレーディングカードゲーム(TCG)でドラゴンを描いてきたタカヤマさんに、ドラゴンの身体の基本構造からウロコの描き込みまで、徹底解説していただきました!

▼プロフィール

タカヤマトシアキ(X:@tata_takayama/Web/GENSEKI)

デュエル・マスターズ、ヴァンガードなどさまざまなカードゲームでメイン・パッケージイラストを手掛けるイラストレーター。クリーチャーやメカニック、リアル系まで幅広い画風をもち、ゲームや書籍など多くの媒体で活躍。著書に『タカヤマトシアキ画集 幻想光臨』『タカヤマトシアキ ART WORKS』『カード絵師の仕事』など。京都芸術大学通信教育部イラストレーションコース講師。

▼目次

1.基本構造

2.全体のシルエットでバリエーションを作る

3.構成をずらして種類を増やす

4.自然な「動き」のイメージ

5.角度とパースのコツ

6.顔の構造

7.ウロコの描き方・パターンについて

ドラゴンイラストの完成作例

1.基本構造

私は、ドラゴンを人間と同じ脊椎動物として捉え、「骨」と「筋肉」を考えて描写しています。

■骨

背骨を中心に上から頭、胸があります。胸のあたりから前足のように腕が伸びており、その少し下、胸の背面から翼が伸びています。さらに下に腰骨があり、後ろ足、尻尾と続きます。

■筋肉

上記の骨をベースにして、このように筋肉がつきます。

骨格や筋肉を大まかにでも把握していると、筋肉の緊張やたわみを描写できます。

私がドラゴンを描くときは「関連が深い身体のパーツはどこか?」「どこが連動して引っ張られたりたわんだりするのか?」と考えながら描いています。次の図のようにイメージできるようになると、ドラゴンをかっこよく描けるようになります。

また、筋肉の塊の感じは、ドラゴン以外のモンスターを描くときも重要です。「かっこよさ」の要素になりますので、それも踏まえてモリっとした筋肉を描けるようにしたいですね!

point!人間と違う部分の参考

ドラゴンは空想上の生き物なので、実在の動物から丸ごと全部参考にするのではなく、部分ごとで参考にするといいでしょう。

・胸、肩まわり、前腕や後ろ足:ネコ科の大型獣、翼の構造は鳥類・コウモリ、まれに昆虫の羽

・手、足、爪の具合:大型のトカゲ類

・尻尾:大型のトカゲ類

・首まわり:サギや鶴の仲間など、大型の首の長い鳥類

・口まわり、目のまわりの造形や表皮:ワニや大型のトカゲの仲間

・角:山羊やその仲間

などの写真をヒントにしています。

2.全体のシルエットでバリエーションを作る

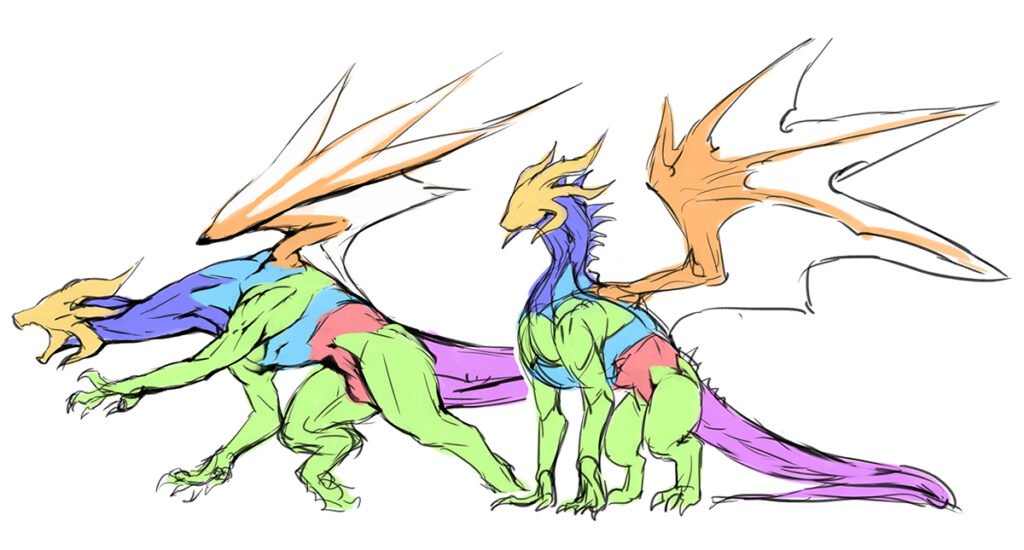

シルエットは胸部や腰部を三角・四角などシンプルな図形に見立てて、脊椎のラインに配置して考えます。デッサン人形に肉付けしていくイメージです。

三角や四角を大きくしたり小さくしたりしながら組み合わせて脊椎の線で繋ぐと、いろいろなドラゴンのシルエットを作れます。

point!:参考にしている書籍

私がイラストレーター向けの動物解剖学の参考書としてよいと思うものは

・『幻獣と動物を描く』(マール社)

・『幻獣デザインのための動物解剖学』(マール社)

です。必要に応じてチェックしてみてください!

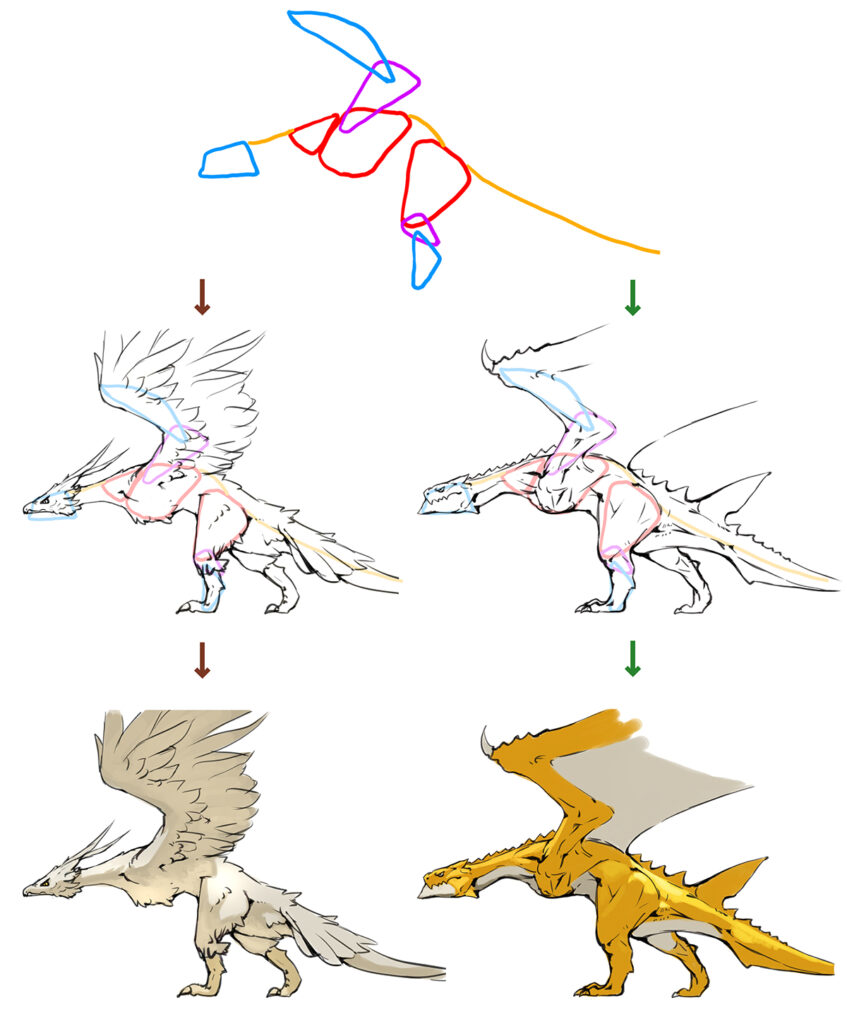

3.構成をずらして種類を増やす

クリーチャーの基本構造は、「骨、筋肉、表皮」の3部構成です。

同じシルエットから「表皮」のみを変え、2パターンのドラゴンを描いてみましょう。

ゲームのモンスターの3Dモデルでも、同じモデリングを使用して別バージョンを作ることがよくあります。

骨を長くしたり、丸くしたり、筋肉を大きくしたり細くしたり、一部を変えるだけでもデザインのネタが多様になると思います。

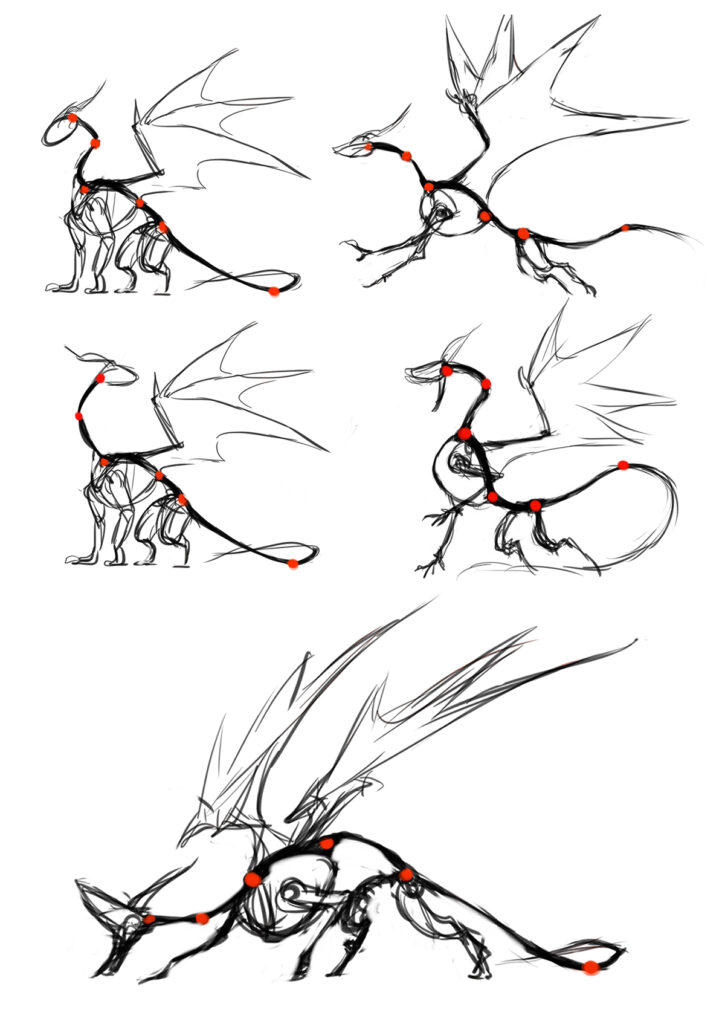

4.自然な「動き」のイメージ

想像上の生き物であるドラゴンに「自然なポーズをつける」というと難しく感じられてしまいますが、実在の動物と同様に考えることができます。

頭からしっぽにかけて、関節のポイントを把握していれば、それなりに自然で躍動感のあるポーズにできるでしょう。簡易的ではありますが、6箇所の赤い点を関節と見立てて、そこから反ったり曲げたりさせてみましょう。

頭と首の付け根、首の真ん中、首と体の付け根、肋骨と腰骨の付け根、腰骨と骨盤の接点、しっぽの真ん中……と目印をつけるだけで、動きのポイントがわかりやすくなります。

point!:動きやポーズの参考

動きも1.と同様に実在の生物を部分ごとに参考にしています。ドラゴンと見た目が近い大型のトカゲやワニは、口回り・表皮の参考にすることがありますが、動きやポーズの参考には向きません。ガニ股でスピード感に欠け、嚙む以外の攻撃をしないからです。

例えば「前足を広げて襲いかかるドラゴンのポーズ」なら、四足歩行でしなやか・スピーディーでパワフルに動く動物が参考になります。私はネコ科の大型動物であるライオン、ピューマなど、毛の下の筋肉が見やすい動物をよく参考にします。

「首が長いドラゴンが振り向いているポーズ」なら首の長い鳥、サギや鶴の仲間、または蛇などが参考になります。アナコンダなど大型の蛇なら、首下の筋肉のたわみ具合や筋なども見て取れたりします。

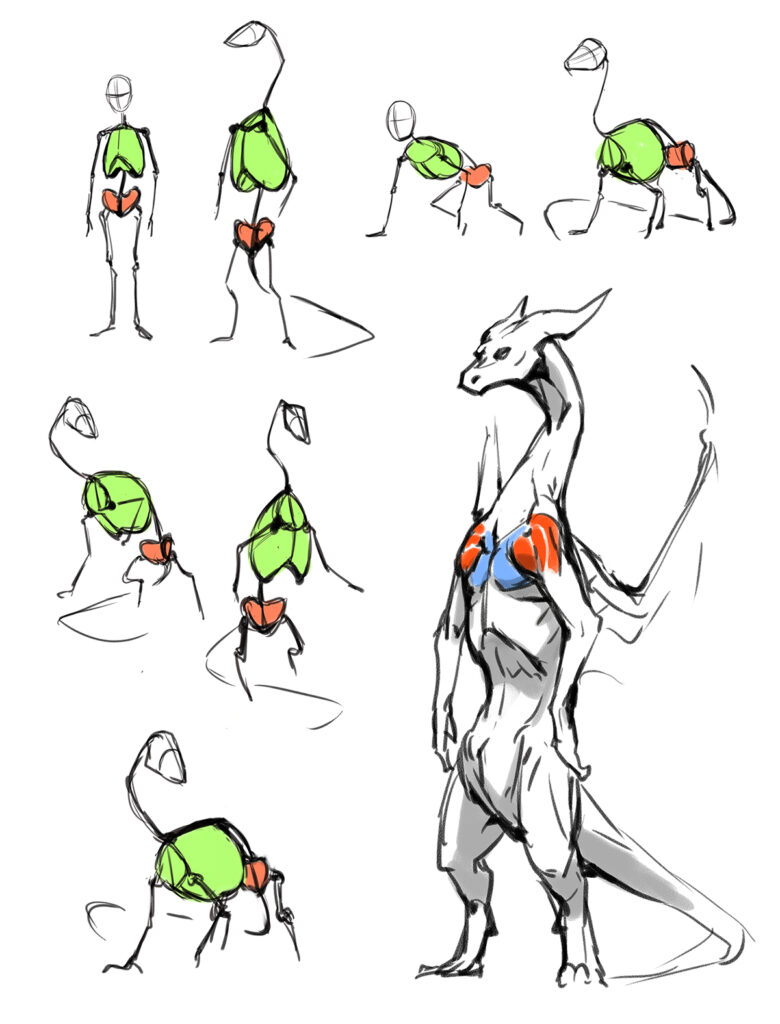

5.角度とパースのコツ

四足歩行のドラゴンに角度やパースをつけて描く場合、最初は基本の構造がわからず、上手に描けないことがあるかもしれません。

ドラゴンも人間も基本の形は同じなので、上半身の肋骨部分・下半身の骨盤部分を意識して描いてみましょう。

ドラゴンは人間より肩幅を狭く、胸を小さくしています。肩は胸の横ではなく正面につくイメージです。

また、肩の三角筋は、人間のように大きくモリッとさせ過ぎない方が自然に見えると思います。

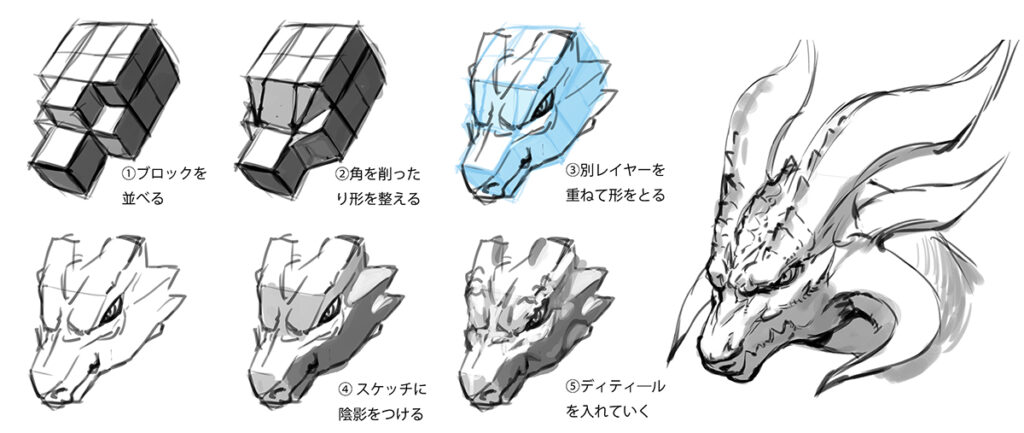

6.顔の構造

私のYouTubeチャンネルのライブ配信で絵のQ&Aをすることがあるのですが、よく「ドラゴンの顔の構造がわからない」というご質問をいただきます。

このように、顔をブロックに見立ててガイドにし、少しずつ丸みを入れてみるとわかりやすいと思います。

point!ブロックにするときのコツ

最初は難しく感じるかもしれませんが、あまり鱗や張り出し部分のことは考えず、まずは「4.スケッチに陰影をつける」程度で描いてみることをお勧めします。

また、ドラゴンを描きなれていない方に多いのが「角を小さく描いてしまう」ことです。ドラゴンの角はカッコいいポイントなので、思い切って大きく描いてみましょう。

顔単体で見ると、角が多少小さくても見栄えよく感じられます。でもドラゴン全体のシルエットで見ると、角が小さい=シルエットの弱さにつながってしまい、没個性な「モブのドラゴン」に見えてしまいます。

角は大きく張り出している方がよい! ということで、思っている2倍ぐらいの大きさでもいいかもしれません。単純に長さや大きさが2倍というだけでなく、「前に突き出てから折り返して後ろに伸びる」とか「後ろに伸びつつ横に張り出す」「二股に分かれている」といったこともいいでしょう。

ドラゴンの角は、人間キャラでいう髪型に近いと思います。ぜひカッコよくて目立つ、特徴的な角を考えてみてください。

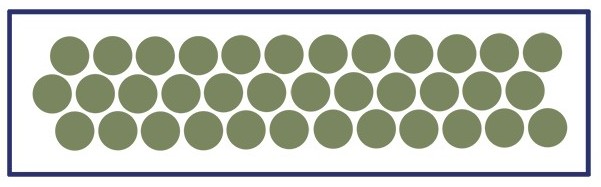

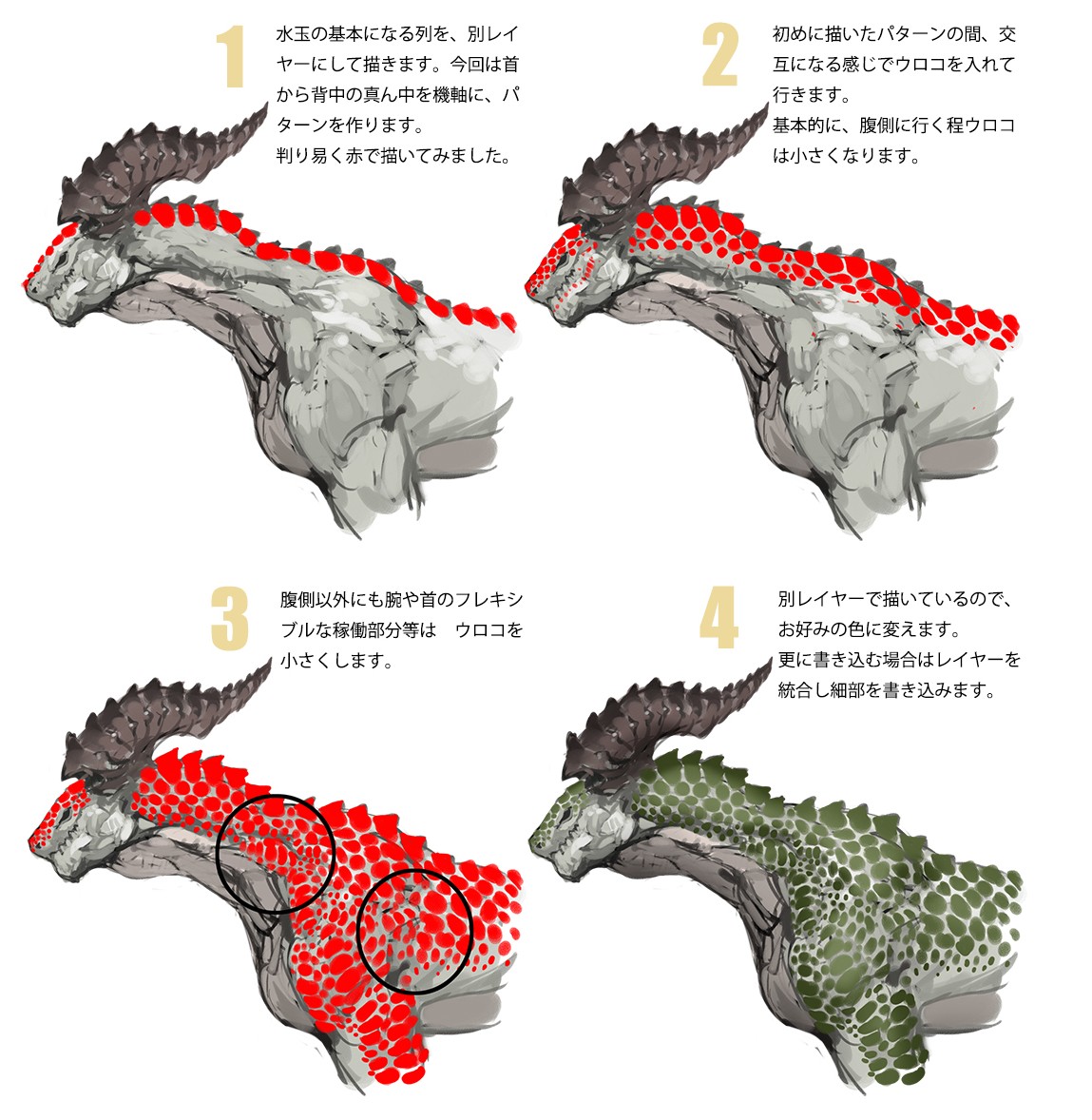

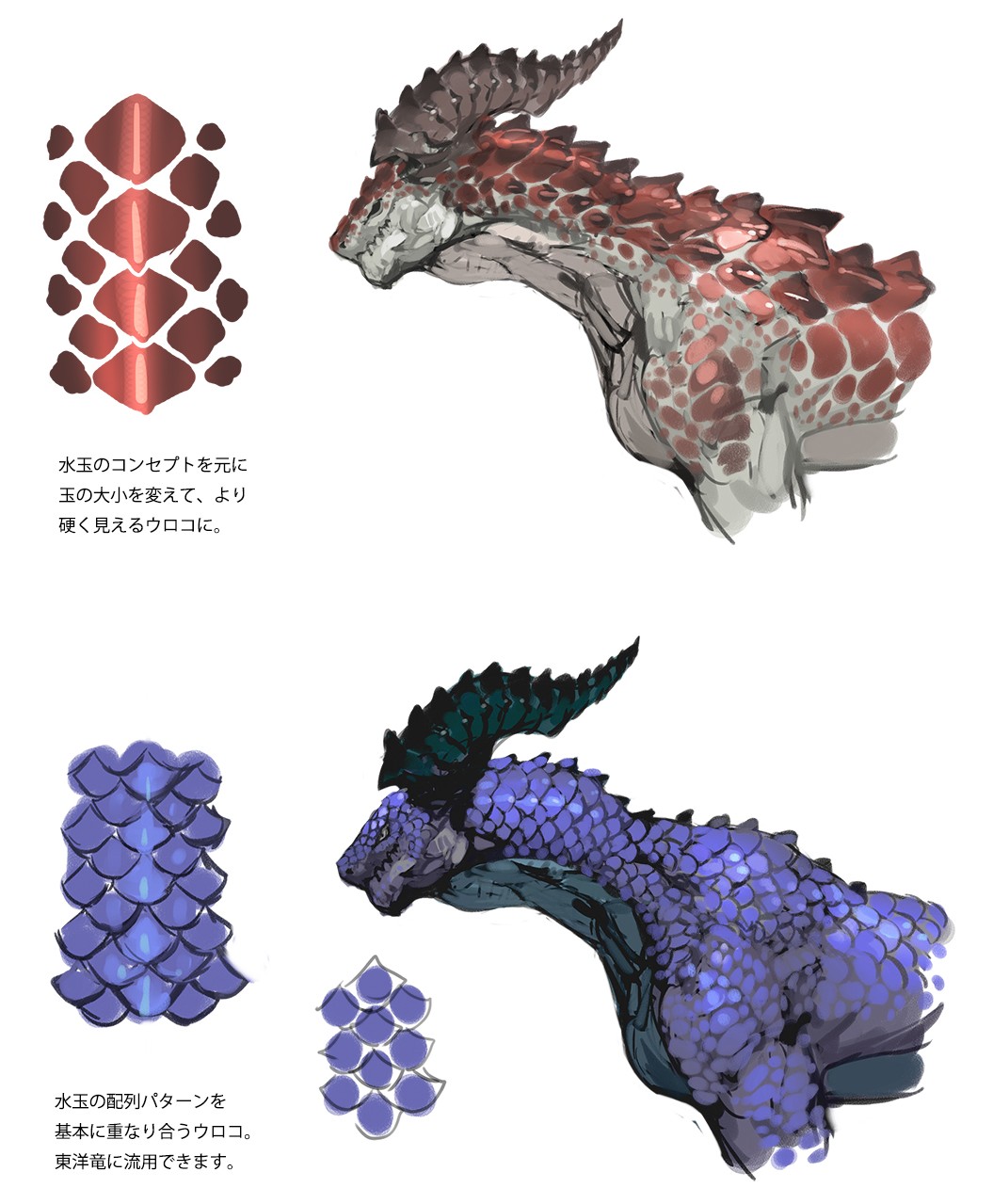

7.ウロコの描き方・パターンについて

ウロコの描き方もよくご質問をいただくので、お悩みポイントのようです。ウロコの基本は「水玉の配列パターン」と考えるとわかりやすいです。

これをドラゴンの体型や場所にあわせ、変化をつけていろいろなパターンに発展させます。

■パターンの応用で別タイプのドラゴンに

最初のうちは、ウロコを1枚1枚描くことに抵抗があるかもしれません。ですが、角や翼、体型と同じようにドラゴンの特徴を表す重要なポイントです。

描き慣れてくれば、より短い時間で描けるようになります! ぜひ一度チャレンジしてみてください。

ドラゴンイラストの完成作例

タカヤマトシアキさんのドラゴンの描き方メイキング、いかがだったでしょうか?

タカヤマさんのイラストメイキングやQ&Aは、まだまだGENSEKIマガジンの記事でたくさん見ることができます。YouTubeチャンネルではメイキング動画を見ることもできます! ぜひあわせてご覧ください。

▶タカヤマトシアキさんの記事一覧

▶動画付きイラストメイキング

▶GENSEKIのYouTubeチャンネル

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2024.1.18

-

2023.2.1

-

2026.2.3

-

2025.12.4

-

2023.5.9

-

2024.4.25

キャラクターのポーズが難しい! 手や足どうなってるの? 人体描写に困ったとき使えるもの【GENSEKIお役立ちリンク集】