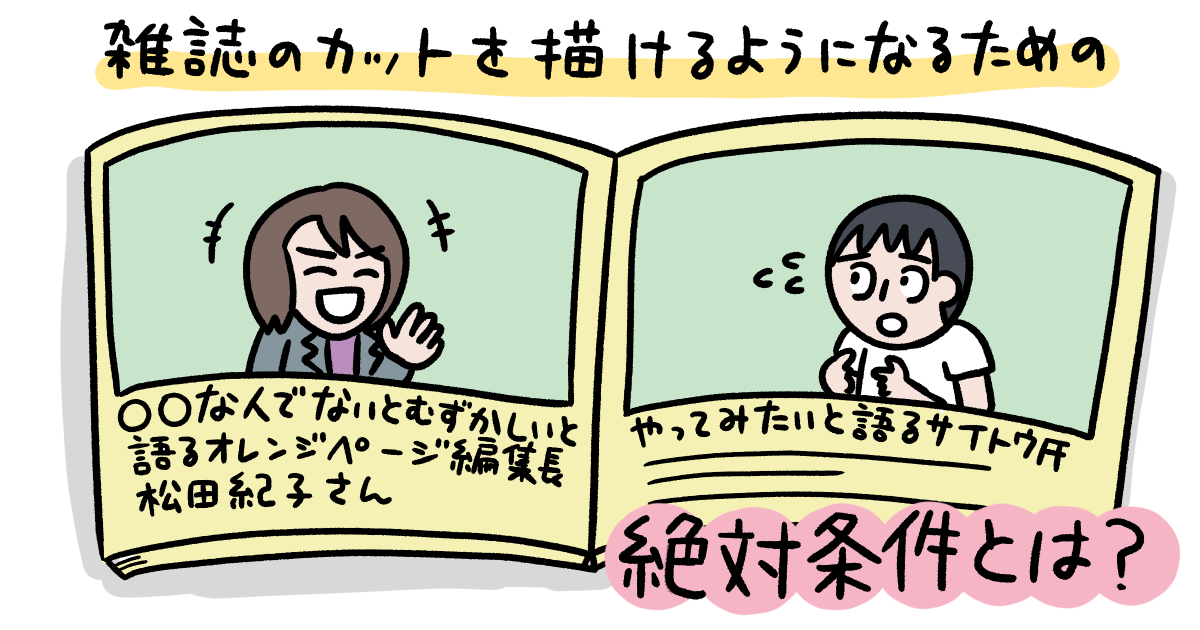

雑誌でカットを描けるようになるための「絶対条件」とは。『オレンジページ』編集長・松田紀子に聞く

みんな~! 聞いてくれ~!!

株式会社オレンジページ刊行のムック『これつくろ!』の巻頭に!おれのマンガが載ったぞ~!!!!

『うちの定番食材レシピvol.17 献立にもう迷わない!ブロッコリーあったら、これつくろ!』より

こんにちは。ライターの斎藤充博です。

株式会社オレンジページは誰もが知っている超一流雑誌『オレンジページ』を作っている出版社。そこが出しているムックに僕のマンガをフルカラーで2ページも載せてもらえるとは……。田舎の両親も喜ぶでしょう。生きていればこんなこともあるんだな~!

さて「紙の雑誌にイラストを描けるようになりたい」こんなふうに考えているイラストレーターは多いのではないでしょうか。多くの人が携わって、流通に乗っている雑誌に自分のイラストが載っているというのは、ちょっとしたステータスだと思います。

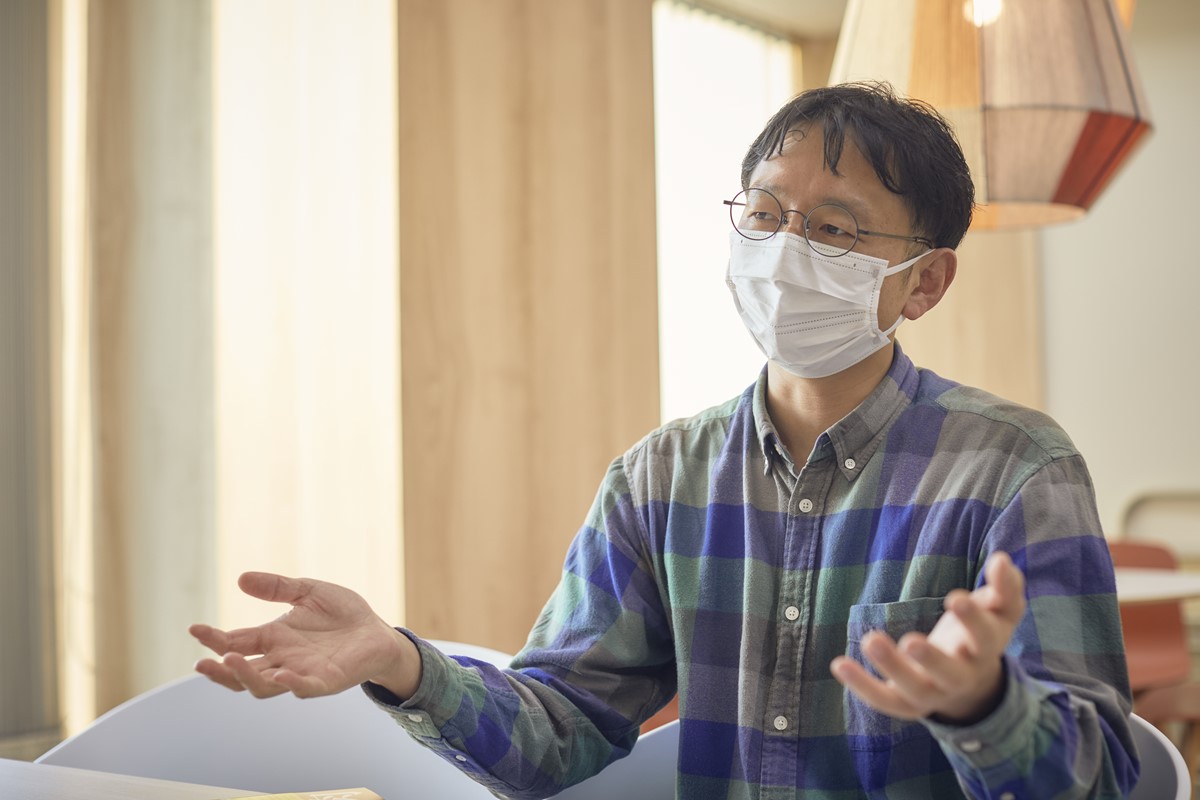

今回株式会社オレンジページとつながりができたのをきっかけに、『オレンジページ』編集長の松田紀子さん(写真右)にインタビューをさせてもらいました。

- 雑誌の編集部はどのようにしてイラストレーターを選定しているのか?

- 雑誌の編集部が求めているイラストレーターってどんな人なのか?

- 『オレンジページ』が求めている画風・スキルとは?

ぶつけてみたのは、こんな質問。仕事を獲得したいイラストレーターの方、必見の内容です!

お話を聞いた人

松田紀子

『オレンジページ』編集長。株式会社オーバーラップ『はちみつコミックエッセイ』編集長。株式会社ファンベースカンパニーディレクター。

過去にはメディアファクトリーの編集者として『ダーリンは外国人』など大ヒットコミックエッセイに携わる。KADOKAWA『レタスクラブ』の編集長として売上をV字回復させた実績でも知られている。

ライター(絵も)

斎藤充博

ライターだけど、イラストやマンガも描く。とにかく毎日がんばって生きている。昨年は子どがも産まれました。

『オレンジページ』にとってイラストは重要?

斎藤

『オレンジページ』って、レシピや料理の写真が多いですよね。それでもイラストって重要でしょうか?

松田

料理ページにイラストはあまり使わないのですが、料理以外の「生活情報」を載せているページはイラストを使うことが多いですね。

たとえば「冷蔵庫スッキリ上手のコツ」という特集はイラストメインで構成しています。

斎藤

ホントだ。言われてみると、いろんなところにイラストが出てきていますね。

松田

私がこの号(インタビュー時点での最新『オレンジぺージ 2022年12月17日号』)の中で一番好きなのは、このイラストなんです。

斎藤

小麦粉と片栗粉がトラックに載って引っ越ししている……。

松田

「小麦粉や片栗粉などは冷蔵庫よりも密閉容器に入れて常温保存したほうがいい」という実用的な内容なのですが、こういうイラストがつくと楽しくなりますよね。

他にも「冬の腸活」というページもイラストをメインに構成しています。

松田

こういった内容をモデルさんの写真で構成するのは、大変なことも多いです。イラストだったら編集者がお願いした通りに描いてもらえます。

斎藤

あ~。言われてみると「体の疲れが出やすくなっている女性の写真」を撮るの、難しそう。

雑誌編集者はどうやってイラストレーターを探している?

斎藤

こうしたイラストを描く人を、どうやって探しているのでしょうか?

松田

私も編集現場の仕事から少し遠ざかっているので、編集部員の意見をまとめてきました。私が実際にイラストレーターさんにお願いしていたときの感覚とあわせてお話ししますね。

斎藤

ありがたいです!

松田

雑誌の編集部には「イラストレーター年鑑」のようなものが送られてくるんです。私はそれをよく見ていて、好きなテイストのイラストレーターさんに付箋を貼っていました。

斎藤

イラストレーター年鑑……! ぜんぜん考えたことなかった。編集者は見ているんですね。

松田

ここからお願いすることもあります。もっとも、付箋を貼って、そのまま……ということもよくあるんですけど(笑)。

斎藤

編集者あるあるですね……。

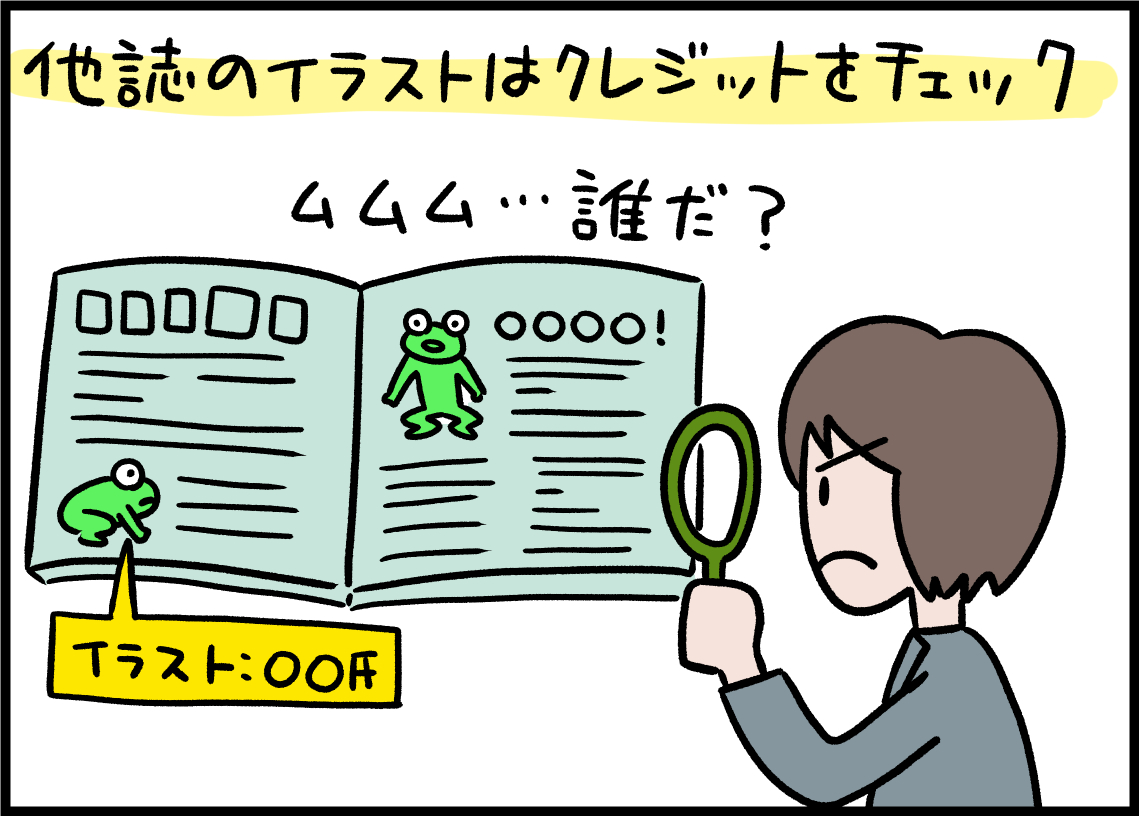

松田

他の書籍や雑誌を見ていて「このイラストがかわいい」と思ったらクレジットを調べておきます。現場で編集の仕事をしているときは、よくそうしていました。

斎藤

やっぱり他誌はチェックするんですね。イラストレーター的には「クレジットの出る仕事をするのが重要」となりそうです。

松田

紹介もよくありますね。他の編集部員から紹介されることもありますし、わたしが紹介することもありました。

斎藤

現在仕事をしている編集者との関係作りが必須ですね……。仕事ができるイラストレーターのところに仕事が集まる……。

イラストの持ち込みは有効か?

斎藤

ここまで編集者がイラストレーターさんに声を掛ける場合をお伺いしましたが、逆にイラストレーターさんが持ち込みする場合はどうでしょう?

ちょっと前のイラストレーターさんだと「自分の作品ファイルを作って編集部に持ち込んでいた」という話をよく聞きます。現在でもこういうやり方は有効でしょうか?

松田

以前は社内の編集部員が共有している棚にファイルを保管しておいて、必要に応じて見ていました。ただ、コロナ禍以降はテレワークも多くなっているので、こうしたファイルを送っていただいても、あまり見られないかもしれません。

斎藤

ファイルを送っても仕事に結びつけるのは難しいのか……。

松田

そもそもイラストレーターさんからファイルをいただくこと自体が減っています。

その代わりに、代表のメールアドレスに「自分のポートフォリオページへのリンクを貼ったメール」をいただくことはあります。現在でも月に5件くらいはいただいているでしょうか。

こうしたメールは編集部の共有のメールアドレスに転送されます。こちらの方が目に留まる可能性はありますね。

斎藤

「メールで売り込みなんてお手軽すぎるかも」と思ってしまいそうですが、メールの方がいいんですね。

松田

そうですね。すぐには拝見できないことも多いのですが、イラストレーターさんを探しているときにメールボックス内を検索したりはします。

斎藤

編集者の検索から漏れないようなタイトル付けや文面が必要かも。ビジネスメールの基本かもしれませんが。

松田

そして、ポートフォリオページには自分の描ける画風をすべて載せておいた方がいいと思います。企画によって、さまざまなテイストのイラストが必要になるので。

斎藤

編集者がどんなイラストを欲しているかは、イラストレーターさんにはわからないですもんね。僕はこの画風しか描けませんが……。

しっかり対応してくれるイラストレーターと仕事をしたい

斎藤

『オレンジページ』では「こんなイラストレーターさんと仕事をしたい」というのはありますか?

松田

まず絶対条件として一般的な社会人としてのやりとりができる人でないと難しいです。

たとえば編集者からのメールに対して、即レスでなくてもいいから、24時間以内くらいには反応してくれる。「○○日の13時までにはイラストを送ります」と約束したなら、その通りに送ってくれる。仮に遅れるとしたら、ごまかさずに遅れそうなことを言ってくれる。

斎藤

やはりコミュニケーション面は重要なんですね。

松田

私が現場だったころは「○○時までにはイラストを送ります」と言ってくれたのに、結局送ってもらえなかったこともよくありました(笑)。また、イラストレーターさんと突然連絡が取れなくなってしまうこともあります。

こういうことがあると、次にお願いできなくなってしまいます。そこはシビアに見ていますね。

斎藤

みんな当然のように気をつけているとは思うのですが、これが不思議とうまくいかない……。

松田

そして雑誌発行のスピード感で仕事をしていただける人ですね。『オレンジページ』は月に2回発行しているのですが、編集部は発行日にあわせて2班で動いています。制作体制としては月刊のようなスパンです。

その結果『オレンジページ』ではイラストの発注から納品まで3週間弱くらいでお願いしていることが多いです。

斎藤

3週間。ラフを提出して、編集部の確認期間があって、それを修正して、という工程を踏んでいくと、意外と短いですよね。

松田

そうなんです。だからこちらがお願いしても、スケジュールが詰まっていて忙しい方だと、やっぱり難しいとなるケースもあります。

ちなみに、週刊誌のような媒体だとスケジュールはもっと厳しくなるはずです。

斎藤

信頼関係という意味で、新しいイラストレーターさんが入るのって、やっぱり大変そうですかね……?

たとえば編集部の方がイラストレーターさんのポートフォリオサイトを見ると、成果物のクオリティはわかると思うんです。ただ「誠実なレスポンスを返してくれる人なのか」「制作のスピード感」「スケジュール的に対応可能か」まではわからない。その結果、編集者としては二の足を踏んでしまいそうな気もします。

松田

これまでの経験上、編集者とイラストレーターさんが長く仕事をしていって、コンビのようになっていくというのはよくありますね。仕事の雰囲気はわかるので安心感はあります。

斎藤

ひょっとすると『オレンジページ』としては、もうイラストレーターさんは長い付き合いの方ばかりで、飽和状態だったり……?

松田

飽和しているということはまったくないですね。新しいイラストレーターさんにもお願いしたいです。編集部員も余裕があるタイミングには、初めての人にお願いしようとしていますね。

こんな画風のイラストレーターと仕事をしたい

斎藤

画風や技術面についてはどういったことを意識されていますか?

松田

先ほどの「冷蔵庫スッキリ上手のコツ」を見てください。かなり細かく描き込みがされているのに、一つ一つのモノがなんだかわかりますよね? こういったわかりやすさはとても重要だと思います。

斎藤

たしかにわかりやすい。一つ一つのモノだけでなくて「冷蔵庫からあふれているさま」もすごくわかりやすく構成されていると思いました。

松田

あとはイラストレーターさん独自のユーモアを付け加えてくれる人もうれしいです。

松田

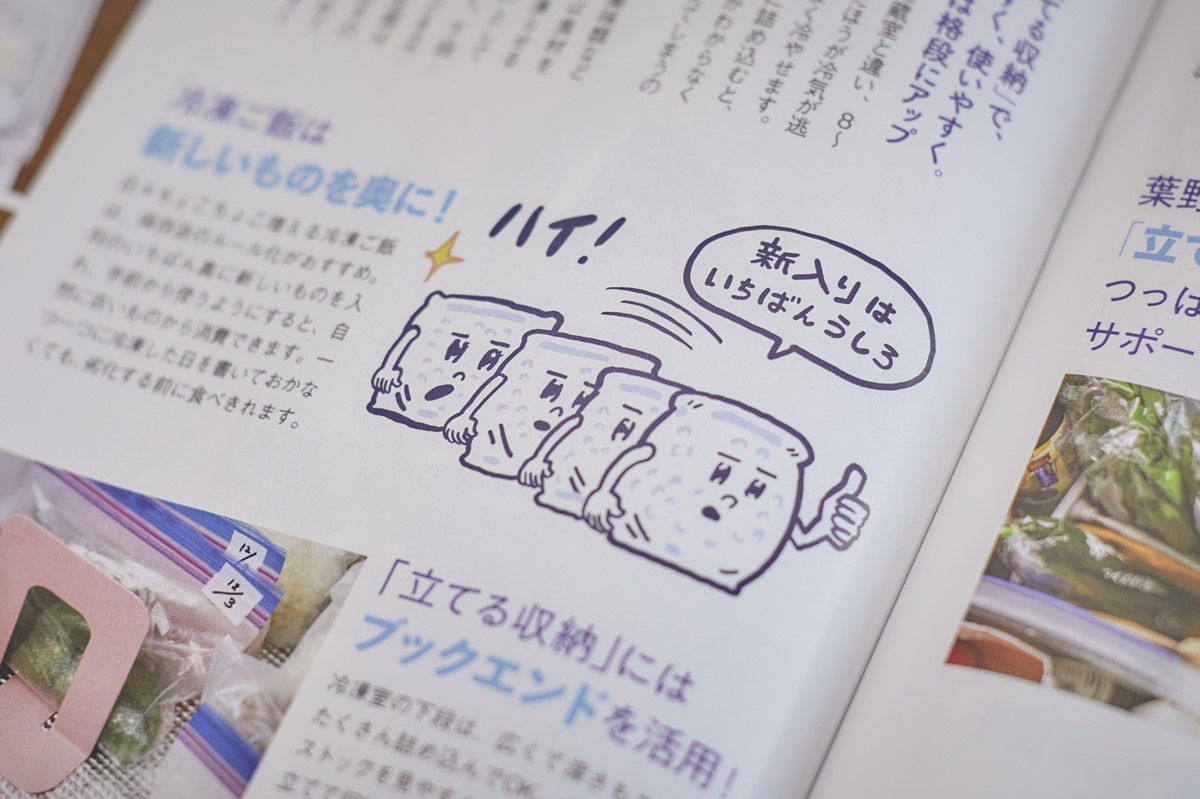

こちらは「冷凍ご飯は新しいものを奥に」という内容です。冷凍ご飯を擬人化して「新入りはいちばんうしろ」と言わせているの、おもしろいですよね。

斎藤

こういったセリフは編集者の指示ではないんですか?

松田

イラストが入る状況だけ伝えておいて、内容はイラストレーターさんに考えていただいています。

こういうことを編集者からなにも言わずに描いていただけるのって、イラストレーターさんのセンスだと思うんですよ。写真でも文章でも表すことができない、イラストならではの世界観ですよね。

斎藤

こういったユーモア、描くの意外と難しいですよね……。自分もやろうとして、うまくいかないことも多いので、よくわかります……。

松田

そうそう、編集部員からは「写実とデフォルメのバランスがいいイラストレーターさんとお仕事をしたい」という声も上がっていました。

斎藤

どういうことでしょう?

松田

たとえば「ストレッチ特集」のイラストを描いていただくときに、デフォルメの効いた2頭身のイラストではわかりませんよね。ただ、写実的すぎると、生々しくなってしまいます。関節の位置や、体の動かし方はしっかりと伝えつつ、シンプルなイラストにしたいです。

斎藤

ああ~。これはものすごく難しいことですよね。僕は指圧師の国家資格を持っているので、実際にストレッチ解説のイラストを発注されることがあるんですが(唐突な属性追加でホントすみません)毎回すごく苦しんでいます……。デフォルメと写実のバランスがいいイラスト、まったく描ける気がしません……!

SNSのフォロワー数はやっぱり無視できない

斎藤

イラストレーターさんの中には「SNSのフォロワー数が少ないから仕事がもらえないのでは」と悩んでいる人も多いようです。

松田

私としては基本的に「フォロワー数が少ないからお願いしない」とはなりません。

ただし、同じような仕上がりのイラストを描く方で、フォロワー数がそれぞれ10と10,000の人がいたとしたら……。「この雑誌に描いたよ」と発信してもらえれば、宣伝になりますから、多いに越したことはないですね。

いまのは私の考えですが、もっとフォロワー数を気にする編集部員もいるかもしれません。それはそれで正しいと思います。

斎藤

う~ん……。やっぱりSNSはがんばらないといけないですね。

松田

フォロワー数のこともありますが、SNSでの発信は続けておいた方がいいと思います。たとえば、最後に発信したのが1年前だと、現在イラストレーターを続けているのかどうかもわかりませんよね。

斎藤

ああ~。営業しているのか、していないのか、わからない飲食店に行く、みたいな感じになっちゃいますね。やっていなかった場合、打診している間の時間が無駄になってしまう。

松田

「時間を無駄にしたくない」というのは、編集部員の共通の認識としてあると思います。

斎藤が生きる道は……?

斎藤

最後に、僕の絵を見ていただけますでしょうか? こういう絵が雑誌で使われるようになるにはどうしたらいいでしょう? 向いている媒体、使われやすそうな状況などはありますか?

GENSEKIマガジンの過去のイラストをファイルにしたものを見てもらいました。本当に唐突でしばし考え込む松田さん。

松田

そうですね……。お子さんがいらっしゃるので、まず子育て系のメディアはどうでしょうか。お母さんが描いていることが多いから、お父さん目線のイラストもいいと思います。

斎藤

なるほど……。

松田

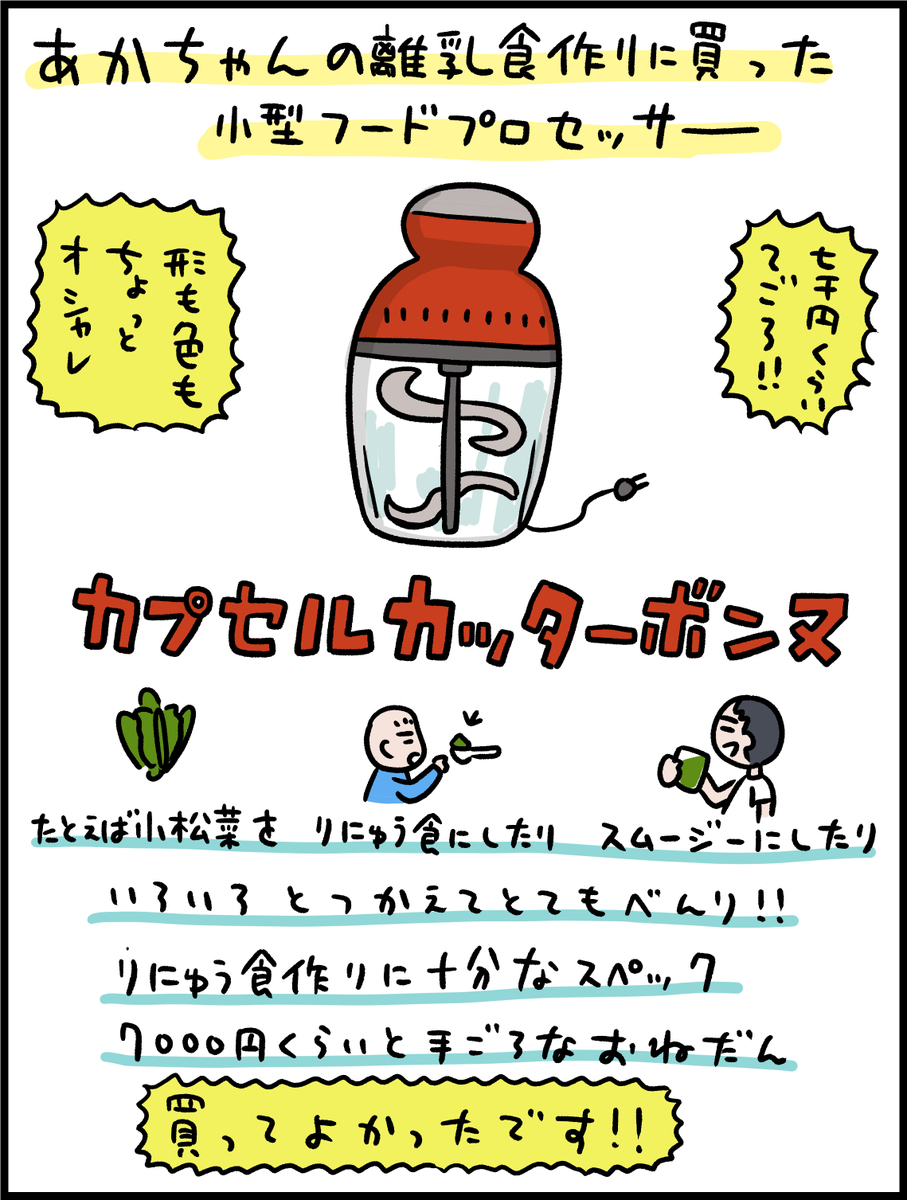

それから、線が特徴的ですね。とてもわかりやすい。記号のようでもあります。この線を活かすとしたら……。たとえば、モノ系のマガジンで家電をイラスト入りで紹介しているじゃないですか。ああいったところに向いていそうだなと思いました。

斎藤

家電の紹介……! いままで考えたこともなかったです。ありがとうございます!

というわけで『オレンジページ』編集長の松田紀子さんでした。

話を聞いていて思ったのは「やっぱり雑誌の編集部って忙しいんだな!」ということ。イラストレーターとしては、売り込むにしても、制作をするにしても、常にそのことを頭に入れておいた方がよさそうです。

そして、松田さんには僕のイラストのアドバイスをムリヤリいただいてしまいました。そこで出てきたのは「子育て」と「家電」。これを元に「子育てに役立った家電のイラスト」を描いてみました。

どうだろう……? こういうのをSNSで発信するとイラストの仕事が増えるかな……? 引き続きがんばってみまーす!

オレンジページ編集部

Web:オレンジページnet

Twitter:オレンジページ編集部

オレンジページ最新号はこの寒いこの時季においしいお鍋特集号です。全国の書店、コンビニ、ネット書店、電子書籍でお買い求めいただけます。

企画・取材・執筆:斎藤充博

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2022.7.18

-

2023.11.22

-

2022.5.9

-

2022.5.26

-

2022.6.4

-

2023.5.10