「絵が好きじゃないとプロにはなれない?」 成冨ミヲリが語る絵の仕事への向きあい方

悩めるクリエイターの駆け込み寺的存在となっている、成冨ミヲリさんという人がいます。

彼女が先日まで設置していた質問箱(匿名で質問を送れるサービス)には長年たくさんの悩みが寄せられ、成冨さんは丁寧かつ的確なアドバイスを返し続けていました。

成冨さんはプロ向けデッサンスクールの講師であると同時に、自身も絵に関するさまざまな仕事を受注していて、その範囲はイラストだけでなくデザイン、アニメ、CG映像など非常に多岐にわたります。また著書『絵はすぐに上手くならない』も、絵の道に共通する普遍的なものの考え方が詰まった一冊として話題になりました。

成冨さん自身は営業活動をしたことがなく、紹介のみで30年もの間、この仕事を続けているそうです。そう聞くと「順風満帆な人生だなあ」と思うかもしれませんが、そうではありません。不景気に揉まれながら挫折や絶望を経験する中で、仕事のチャンスやクライアントのニーズを掴み取ってきました。そんな成冨さんだからこそ、質問箱の回答には血の通ったやさしさと説得力が宿っていたのです。

今回は成冨さんに、絵を仕事にしていきたい人へのアドバイスを語ってもらいました。

お話を聞いた人

成冨ミヲリ(X:@naritomi/Web)

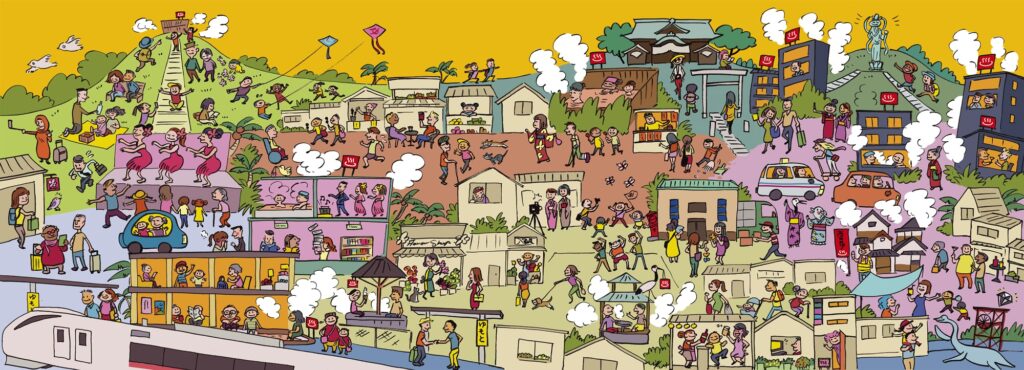

デザイナー・CGアニメーター・シンガー・文筆業。東京芸術大学美術学部工芸科卒。学生時代より集英社などのCM絵コンテを手掛ける。卒業後、ゲーム会社(3DCG、ドッター)、コンテンツ制作会社(アニメーション制作)を経て独立。フリーランスで活動後、2002年に有限会社トライトーンを設立。主にアニメーションの制作を行ったのち、エンターテ インメントを中心としたデザインを手がけるようになる。また、プロ向けのデッサンスクールを設立、3,000人を超えるクリエイター に絵を教えてきた。また、ゲーム制作会社等の研修などを通じてコンテンツ制作業界のレベル向上に貢献している。

(聞き手:ヒガキユウカ)

「絵が好きかわからなくなってしまった」という人はたくさんいる

――絵を描く人が「絵が好きかわからなくなってしまった」と悩んでいるのをよく耳にします。成冨さんもそういった相談を受けることは多いでしょうか。

成冨

私が主宰しているデッサンスクールでは、生徒の半分ぐらいから「絵が好きかわからなくなった」という声を聞きます。表明している人だけでそれぐらいなので、口にせずにそういう気持ちを持ってる人はもっといると思います。

そもそも「絵が好き」と思って描けていたらデッサンスクールには来ないと思うんですよ。手が止まってしまったり、何かしら悩みを抱えているから、なんとかしたいと考えてデッサンスクールに来るんでしょうね。

――成冨さんは「絵を好きではなくなってしまった」という悩みをどう考えますか?

成冨

「絵を仕事にしたいなら絵が好きじゃなきゃいけない」みたいな風潮ってありますよね。人材業界の「好きを仕事に」というキャッチコピーが、一昔前にものすごく流行りました。あれがきっかけじゃないでしょうか。

当時は「仕事とはつらいもの」という感覚が当たり前だったので斬新でしたが、今では定着した価値観になってきています。ただ、その価値観は絵を描く人にとってプレッシャーになっているのだと思います。

それに、メディアなどで公開されているイラストレーターへのインタビュー記事って、「好きなことを仕事にできてすごく充実しています」のように、ポジティブな内容が多いですよね。こうした情報も、「絵を好きでいなきゃ」という意識を強めるひとつの要因かもしれません。

実際はポジティブなことばかりではなく、うまく描けなくて原稿用紙を破り捨てるような日だってある。誰だって仕事がはかどる日は仕事が好きだし、その逆の日もある、というだけの話かなと思います。

――絵を仕事にする以上「絵が好きではない」という状態があるのは当たり前、ということでしょうか。

成冨

というよりも、アマチュアからプロに成長していく過程で、従来の「絵が好き」というピュアな感情が複雑な形に変化しているのでしょう。それは良い兆しなんですが、この変化が受け入れられないと、「絵が好きじゃなくなっちゃった」と思い込んでしまいます。

これから絵の仕事を目指す人も、今持っている「絵が好きだから仕事にしたい」というそのピュアさはとても大事ですが、道を進むにつれて好きの形が変化していくことは受け入れないといけません。

絵の仕事を続けるのに必要な3つの要素

――成長に従って純粋な「絵が好き」という感覚が変化するとしたら、絵の仕事を続けていくために、成冨さんは何が必要だと思いますか?

成冨

デッサンスクールの生徒さんを見ていても感じますが、「コンプレックス」と「好奇心」と「好き」が大切だと思います。

私がこの仕事を続けられてきた理由の大きなひとつが、学生時代からお金にコンプレックスがあったことです。父がフリーランスだったんですが、バブル崩壊の影響をもろに受け、私が通っていた美大の学費が払えなくなってしまったんです。学費は全額免除になったんですが、家はお米すら買えないくらい大変な状況でした。課題をやっているときも「私こんなことやってる場合なのかな」と気になってしまって、とにかく早く自分でお金を稼ぎたかったんです。

――なるほど、コンプレックスといっても絵に対するものではなく、お金に対するものだったんですね。

成冨

そうなんです。お金がないことに対する恐怖と言っても良いかもしれません。その後就職して給料をもらえるようになったので、お金に対する恐怖心やコンプレックスはかなり解消されていきました。それでもこの仕事を続けられている理由は、昔から好奇心が強かったことだと思っています。

「知りたい、試したい」という欲求を絵に向けていれば、それがモチベーションになりました。動物のことを知りたくて絵にしている人や、「自分はどこまで進化できるのか」あるいは「この絵を公開したら世間からどんな反応がくるか」を知りたくて、描き続けている人もいます。

「好き」も、もちろん大事です。長く絵を描いている人を見ていると、「嫌になる日もあるけれど、結局好きだから続けちゃう」というケースがあるんですよね。

これらは3つそろっていなくても大丈夫ですが、2つはないと厳しいです。例えば好きであるだけだと「絵が好きじゃないかも」「もうやりたくない」と思ったとき、そのまま筆を折ってしまいかねません。どれか1つに頼るのではなく、他の2つと組み合わせて、複数のモチベーションを持っておくことが理想的です。

――その3つは、どうすれば養えるのでしょうか?

成冨

残念ながらこの3つは得ようとして得られるものではありません。コンプレックス、好奇心、好き、どれも自分でコントロールできるものではないですよね。

ただ「じゃあ自分には備わってないな……」と思った人も、実は自己分析ができていないだけというケースがあります。

自分自身を顧みてみると、行動のための原動力としてよく使っているものがあると思います。私だったら、お金の不安はかなり解消されたもののコンプレックスはまだまだ根強く、嫌な仕事でも金額がよければ「やろう」という気持ちになります。引き受けた後、嫌になって投げ出したくなっちゃうようなことがあっても、「でも、このお金で新しい機材買っちゃうもんね」といった具合です。

作品よりもまずは自分自身に向き合う 「好き」の掘り下げ方

――「好き」については、単純な「絵が好き」とは違うのでしょうか?

成冨

「絵が好き」だとふわっとし過ぎていると思いますね。「絵が好き」なんて「お肉が好き」と同じぐらいおおざっぱなんです。モチベーションにつなげるには、自分の中の「好き」の種類や性質を、細かく分類しておかないといけません。

デッサンスクールでもよく生徒に好きの掘り下げをしてもらうんですが、最初に「“好き”を絵にしなさい」という課題を出すと、多くの人は解像度の低い状態のまま描き出そうとします。

例えば、「ゲームが好きだからゲームの絵を描きます」など。でも「ゲームのどこが好きですか? ストーリー? 戦うこと? レベルアップすること?」と聞いていくと、「私は収集癖があって、コンプリートしないと気が済まないんです」というふうに、だんだんゲームとは別の話になっていくことが多いんです。

そうやって「あなたはゲームそのものよりも、集めたものをいっぱい並べてコンプリートした達成感が好きなんですね」という段階までいけると、ようやくそれを絵にできます。

――自分の作品と向き合うより、まず自分自身と向き合う時間が必要なんですね。読者が好きを掘り下げるには、どうしたらいいと思いますか?

成冨

一番は、誰かと話し合うのが良いと思います。例えば私の生徒に、「自分が何を描きたいのかわからない」と言う漫画家がいました。

彼がアマチュア時代に描いていた漫画を見せてもらうと、とても真面目な内容なんです。題材が吸血鬼だったんですが、細部まで研究し尽くされていて、漫画の最後に参考文献が10冊ぐらい並んでいました。

でも直近で雑誌に載った漫画は、ページ数が少ないせいもありますが、「隣の席の女の子がかわいい」というシンプルな内容でした。私としては「これでいいのかな、描きたいものを描けているのかな」と思ってしまったのですが、本人は内容に満足しているそうなんですよ。

気になっていろいろ深堀りしていくと、彼はいろんな雑誌を見て、読者層の若い男の子が何をかわいいと思うか、女の子の持つかわいさとは何かを、ものすごく研究したそうなんです。つまり吸血鬼や女の子を描くことが好きなんじゃなく、自分なりにたくさん研究したものをアウトプットするのが好きだった、ということがわかりました。

――確かにそれは、成冨さんと話し合ったからこその気づきですね。自分ひとりではなかなか到達できないと思います。

成冨

「絵の何が好きか? なんで好きなのか?」について人と会話すると、自分と違った意見が出てきますよね。それで人と違った所が、自分なんです。自問自答でそれをするのは難しくて、「絵が好き」ということだけを人と語り合う機会が持てると良いと思います。

絵でなくても、同じ漫画や映画についてみんなで語るのも良いかもしれません。自分はあのシーンが好きだけどみんなには響いてないんだなとか、あのセリフが、あの表情が……と話していくと、自分は創作において何が好きかわかってくると思います。

――乱暴なまとめ方になってしまうかもしれませんが、「オフラインでもっと友達と会話しよう」ということでしょうか。

成冨

友達でも良いんですが、友達だとその場の空気みたいなものがあるから、大体みんな無難な会話になりますよね。特に若い世代は共感を大切にしているので、「わかる」「やばいよね」だけである程度会話が成立してしまいます。

なので、共感しないで良いグループを作るのがおすすめです。私が主宰しているデッサンスクールでは、知らない人同士や、話したことがない人同士でグループを作り、テーマを決めて自由に話すワークショップや交流会を行っています。

そういったスクールでなくても、読書会に参加するでも良いですし、もっとハードルを下げるなら映画を見てネットでレビューを読むのでも良いと思います。同じ作品を見て、他人がどう思ったのかを知ることが大事ですから。

前編はここまで。後編の「『バズる才能』がなければ『バズらない才能』に目を向けて。絵描きとしての居場所の探し方」では自分の絵のニーズがどこにあるのか、その探し方についてうかがいます。

インタビュー・執筆

ヒガキユウカ(X:@hi_ko1208)

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2023.12.20

「収入を上げるには?」「フォロワーを増やすには?」「いいアイデアを出すには?」 カメントツ先生に聞く【漫画お仕事道】第4回

-

2022.9.21

きっかけは育休中にSNSで見たコピックイラスト。育児と仕事も両立しながら、描き始めてたった4年でフォロワー2万超えの兼業イラストレーター・彩木ぴすこの素顔

-

2025.9.22

-

2025.1.10

-

2024.4.23

-

2022.8.9