専門誌『建築知識』はなぜ表紙にイラストを使うようになったのか

こんにちは。ライターの斎藤充博です。みなさん『建築知識』という雑誌をご存じでしょうか。

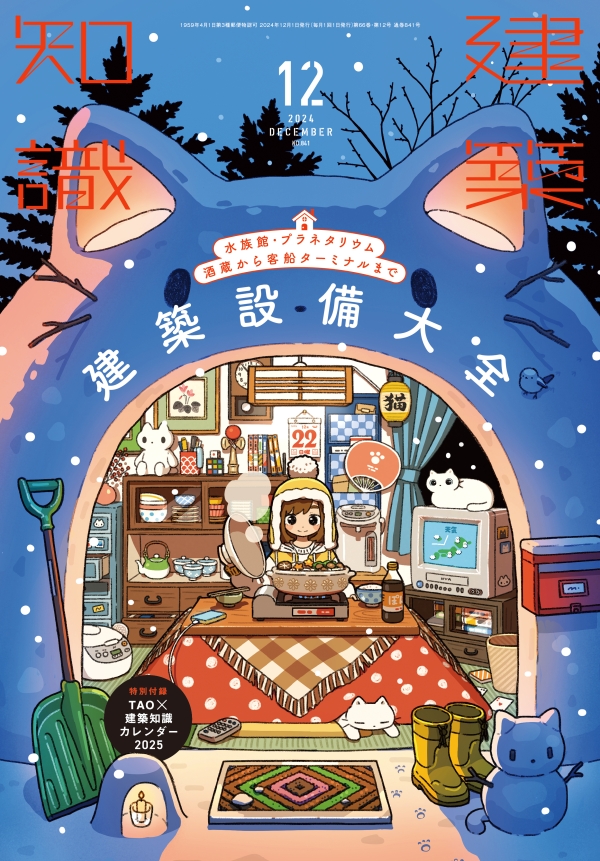

2024年12月号の表紙は人気イラストレーターのTAOさん。

冬の寒さと、それと対比されるかまくらの温かさがひと目見るだけで伝わってきます。中心の女の子も、いろんなところにいる猫もめっちゃかわいい。細かく描かれている小物のひとつひとつも、いいですね。

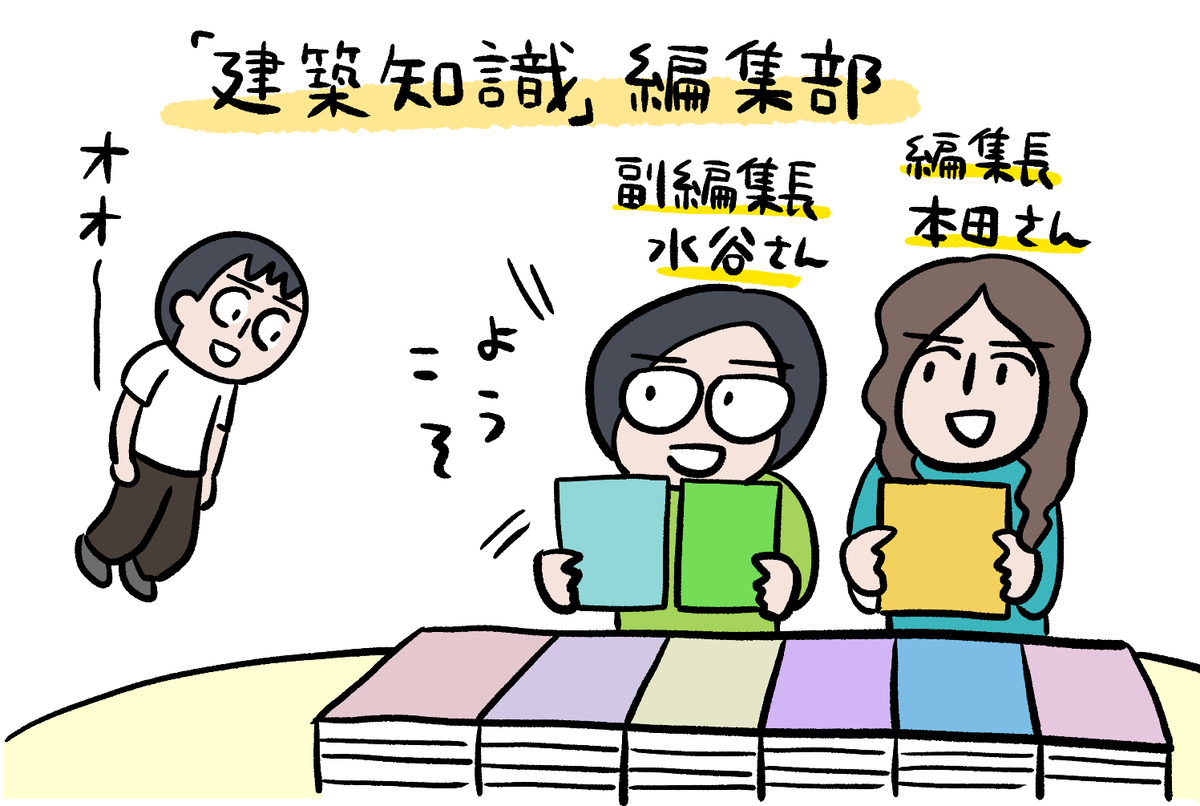

さて『建築知識』は建築関係者向けの専門誌です。なぜこんな力の入ったイラストを表紙にしているのでしょうか?そこで『建築知識』の編集部にお邪魔して「なぜ表紙をかわいいイラストにしているのか」をうかがってきました。

お話を聞いた人

本田明子

『建築知識』編集長。

お話を聞いた人

水谷優子

『建築知識』副編集長。

インタビューした人

斎藤充博

建築のことはなにもわからないが、『建築知識』の表紙を飾っているイラストレーターさんは全員知っている。

『建築知識』の表紙はイラストレーターの個性を重視している

斎藤

『建築知識』の表紙は、いつからこのような形になっているのでしょうか。

本田

表紙をデザイナーの名和田耕平デザイン事務所さんに依頼するようになったのが2014年からなのですが、イラストに固定されたのは2019年からです。そのときは月替わりでいろいろなイラストレーターさんに描いていただいていました。2020年から現在までは、1年間継続してひとりのイラストレーターさんにお願いしています。

2020年は大川ぶくぶさん

2021年は吉田誠治さん

2022年はア・メリカさん

2023年はカシワイさん

2024年はTAOさん

斎藤

編集部として、とくに印象に残っている表紙イラストはありますか?

本田

表紙のディレクションは名和田さんに完全にお願いしているので、編集部でもどうなるかわからないんです。その中でも、大川ぶくぶさんのイラストには毎回驚いていました。

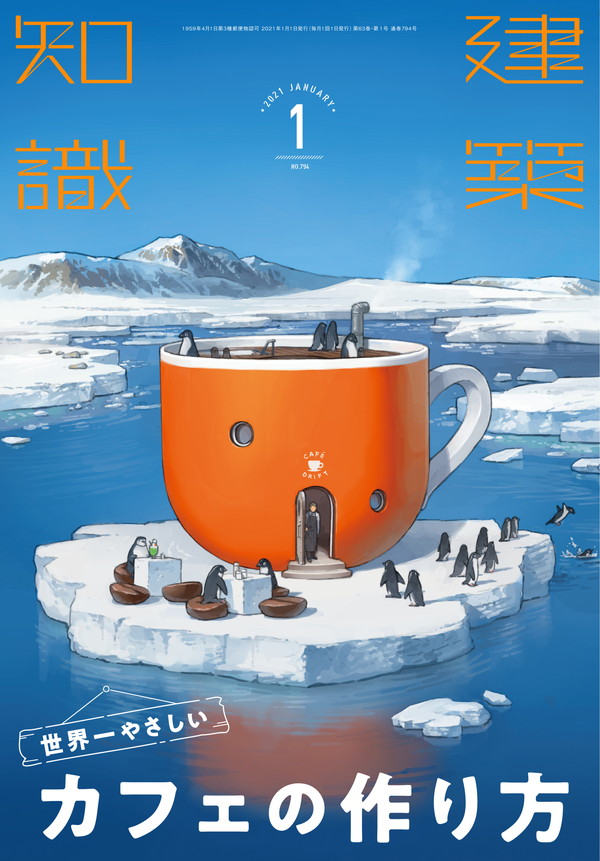

『建築知識』2020年2月号

斎藤

この特集でこの表紙。めっちゃおもしろいですね。

本田

大川ぶくぶさんは、イラストとお友達が撮った写真の合作で毎回作られていました。

水谷

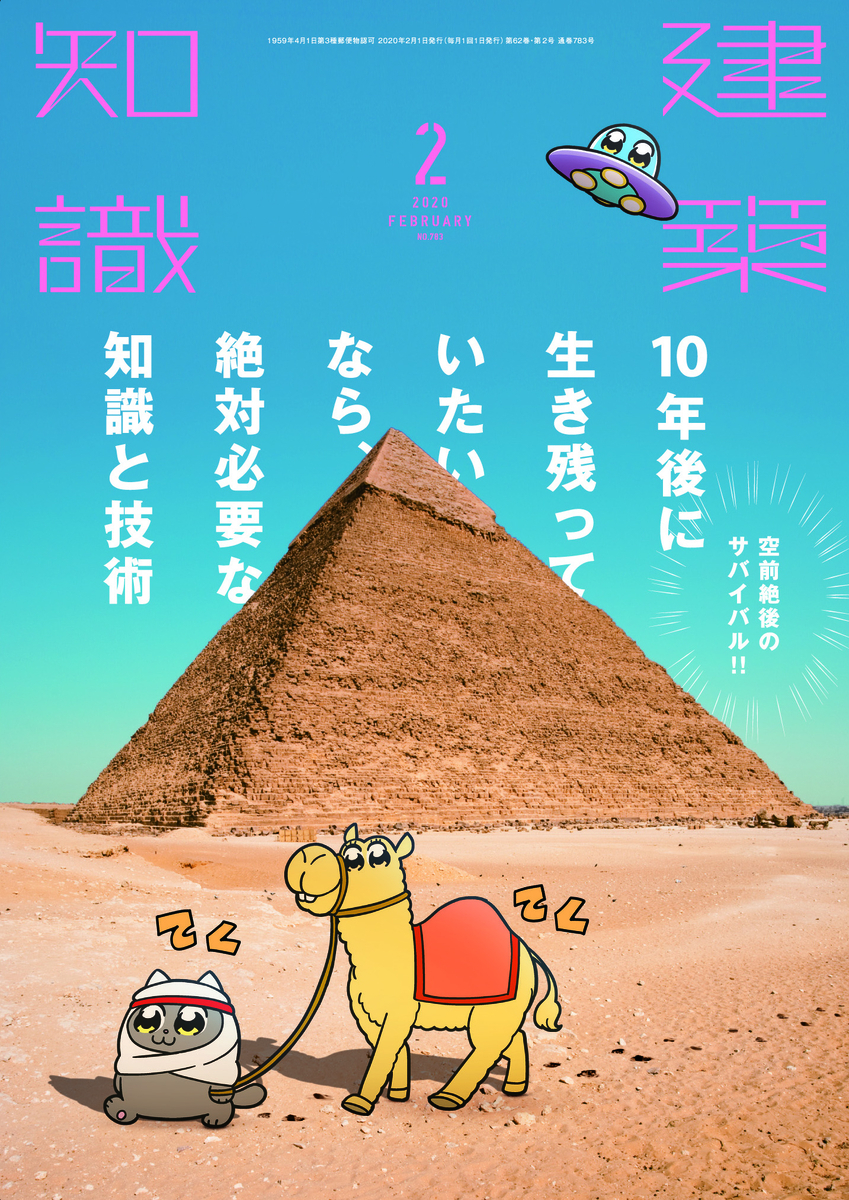

思い出深いのは2020年4月号ですね。特集のテーマが「お店」だったんですが、上がってきた表紙が衝撃で。

水谷

「これ誰?」って(笑)。

斎藤

(笑)。

本田

2020年2月号は建物があるし、2020年4月号には脚立がありますよね。だから、ここまでは一応建築がテーマになっているかな……という気もするんです。ただ、2020年8月号になると……。

斎藤

明らかに建築関係ないですね。

水谷

いい意味で脱線しています。驚きと同時に、うれしいですね。

本田

これは大川ぶくぶさんに限らないんですが、1年間表紙をお願いするにあたって、イラストレーターさんも最初はやっぱりちょっと緊張していると思うんです。「建築の専門誌だから、建築に関連することを描かなくては」みたいに。

でも、後半になってくると、だんだん力が抜けてくるといいますか。よりイラストレーターさん自身の個性が出てくるような気がします。

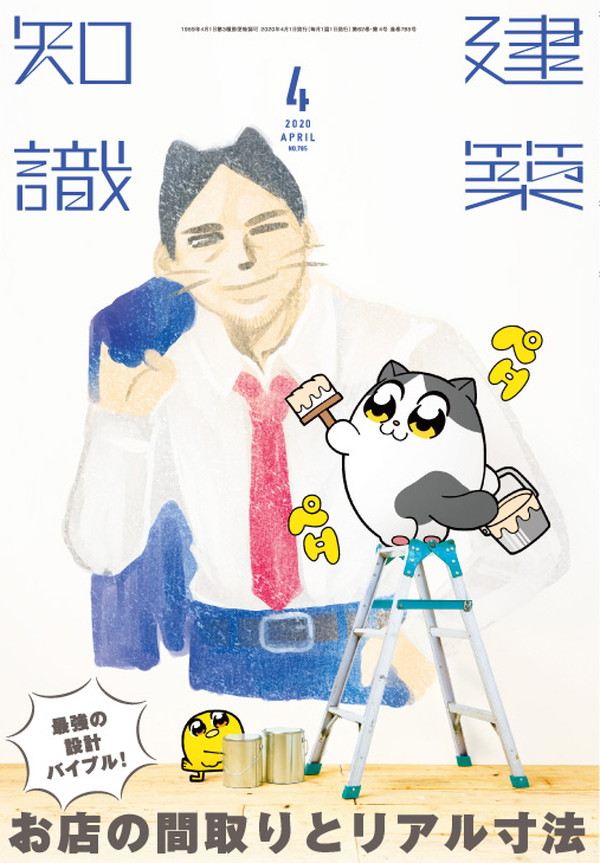

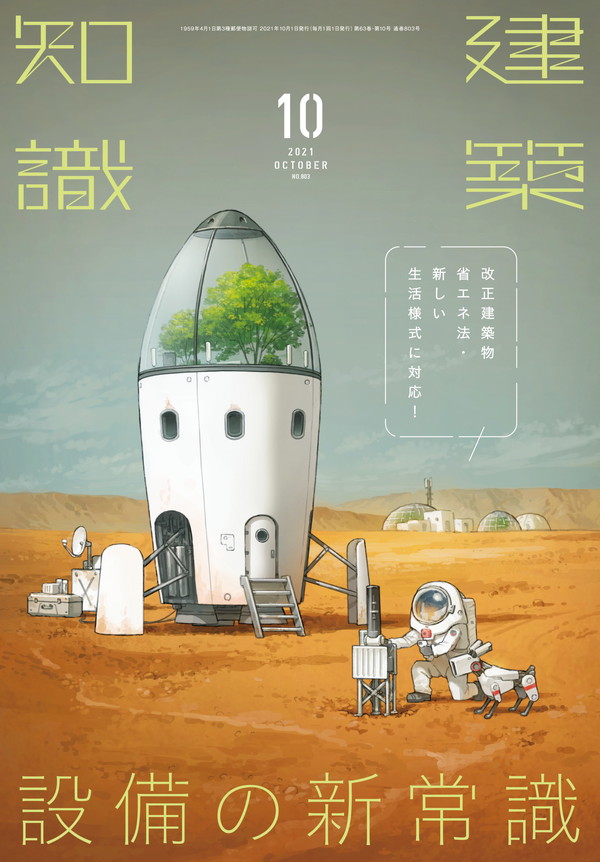

脱線の話ばかりしてしまいましたが、吉田誠治さんは毎回きっちりと「空想の建築」を描かれていて、すごいと思いました。

『建築知識』2021年2月号

『建築知識』2021年10月号

本田

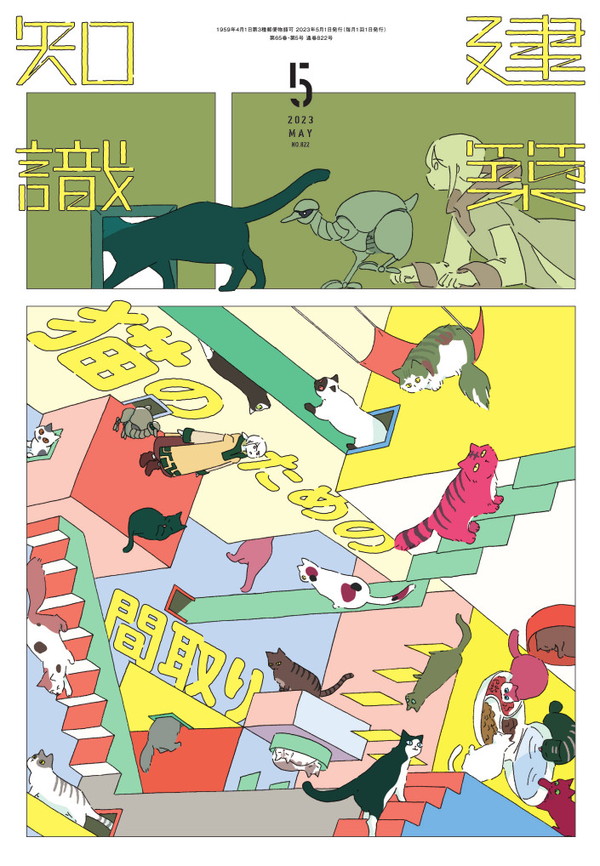

カシワイさんのこれもすごかったです。猫特集で、だまし絵になっているという。

『建築知識』2023年5月号

表紙をイラストにするのは、メインのターゲット以外にも興味を持ってほしいから

斎藤

『建築知識』は建築関係者向けの専門誌ですよね。なぜ表紙をイラストにしているのでしょうか?

本田

以前の表紙は、写真だったり、イラストだったり、さまざまでした。若い人や、雑誌を売っていただいている書店員さんにも身近に感じて手に取ってもらいたいという意図があり、専門誌であっても表紙は固くしないようにしていました。

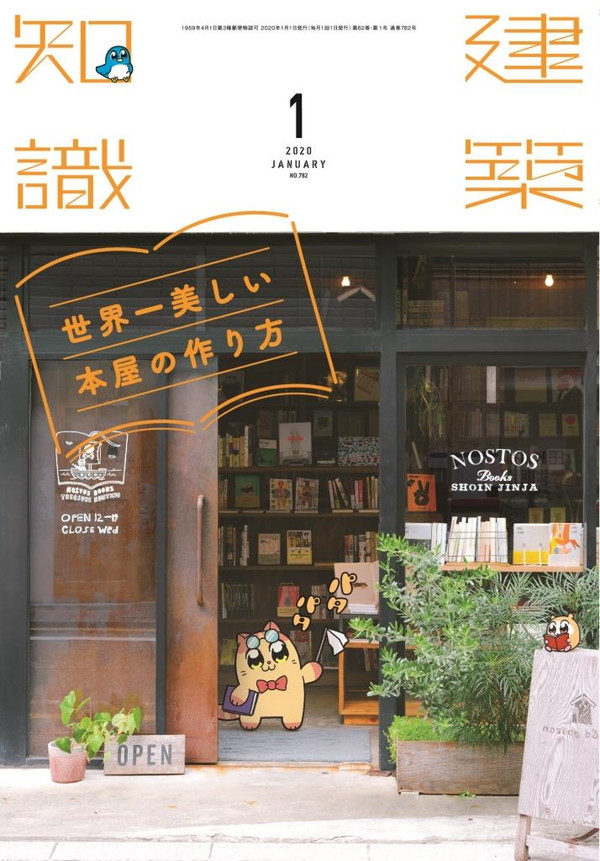

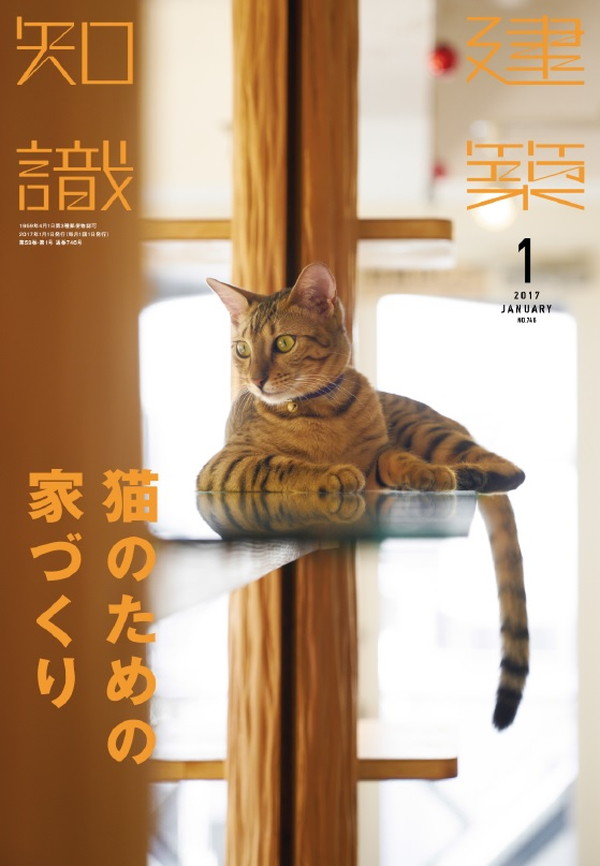

写真が表紙になっている『建築知識』2017年1月号

本田

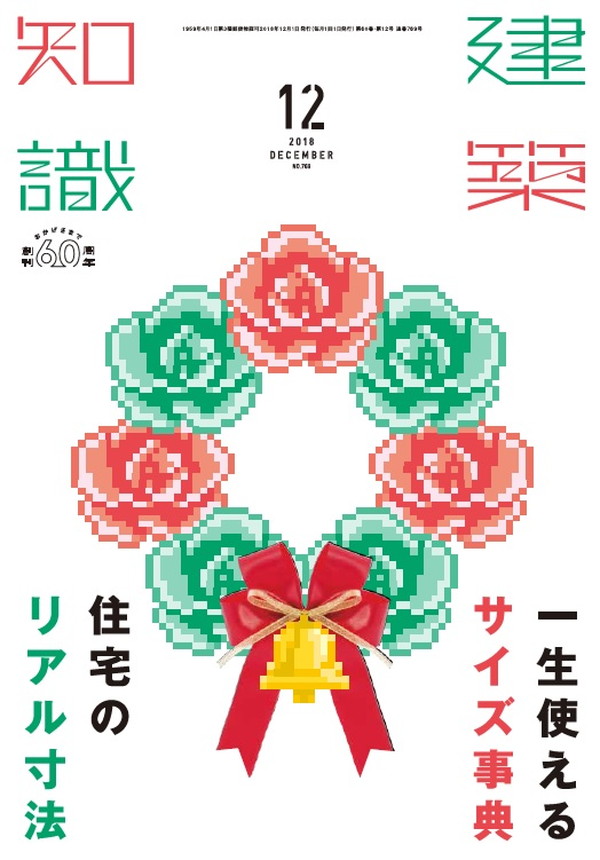

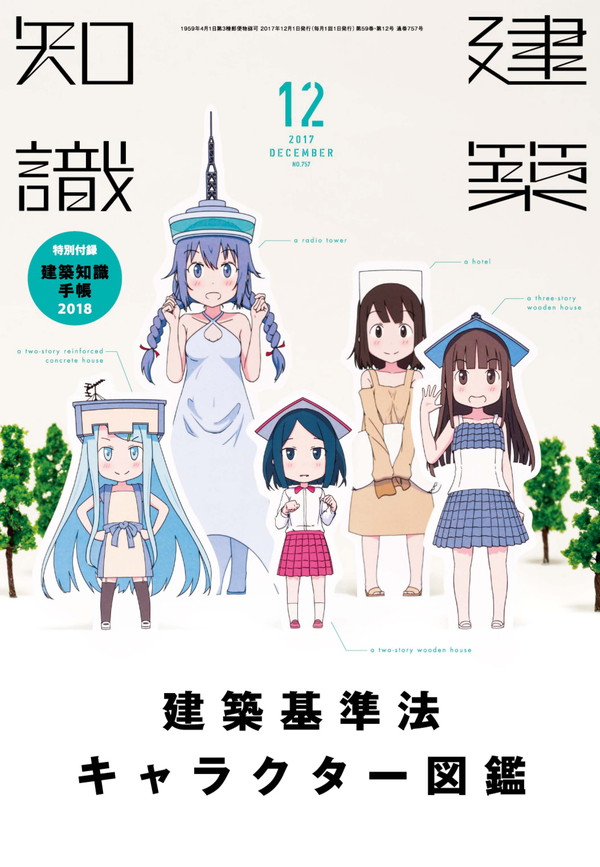

そんな中、2018年12月号がイラストレーターさんにものすごく売れたんです。

『建築知識』2018年12月号

斎藤

なぜ売れたんでしょうか?

本田

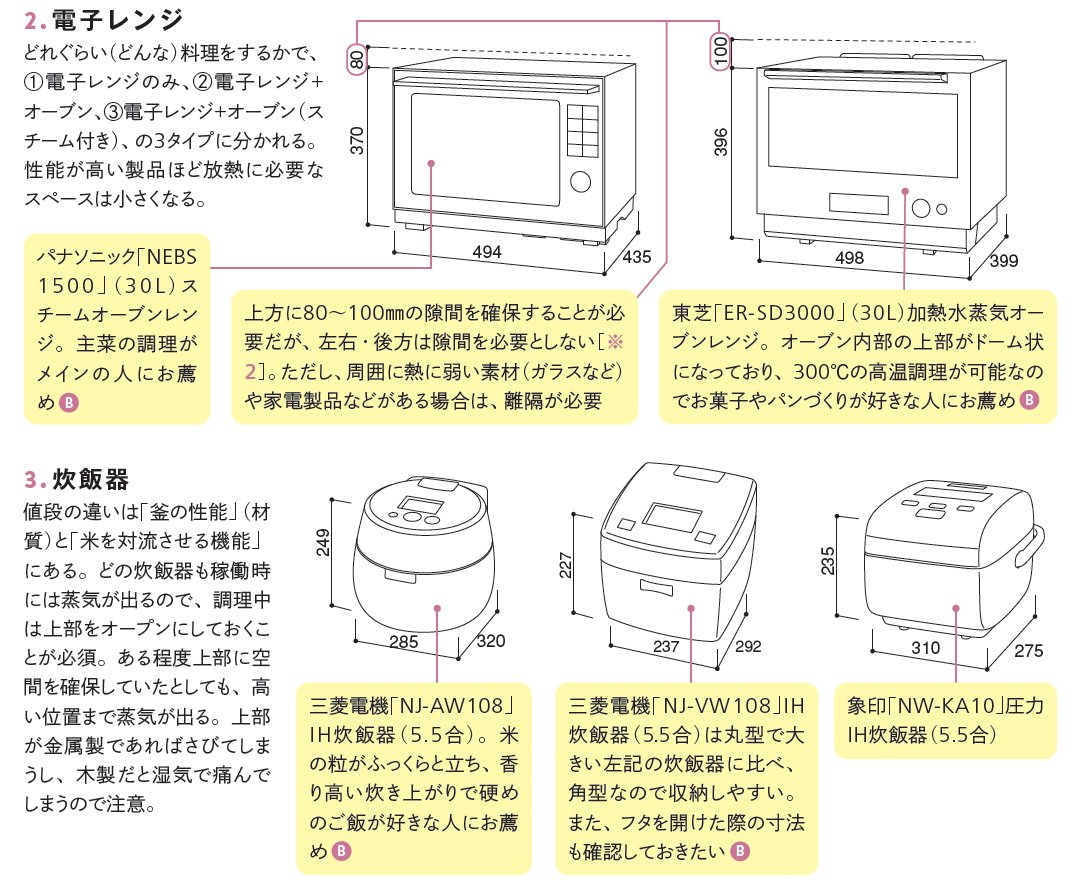

この号の特集は、家の内装や、家具家電など、家の中にあるありとあらゆるものの寸法をひたすら表示していくというものでした。

斎藤

なるほど。これはイラストレーターさんにとってものすごく役に立つ資料ですよね。

水谷

これをSNSで漫画家さんに言及していただき、話題になりました。

建築関係者は日常で使う物の寸法を知らないと設計ができないんです。棚を作るときは、本の大きさをわかっていないと作れません。キッチンを作るときは、鍋の大きさやお箸の長さを知る必要があります。

それがイラストレーターさんにとっても重要な情報だったということを、このとき初めて知りました。『建築知識』をイラストレーターさんに買っていただくのもいいのではということになったんです。

本田

これをきっかけに、表紙をイラストにするようになりました。

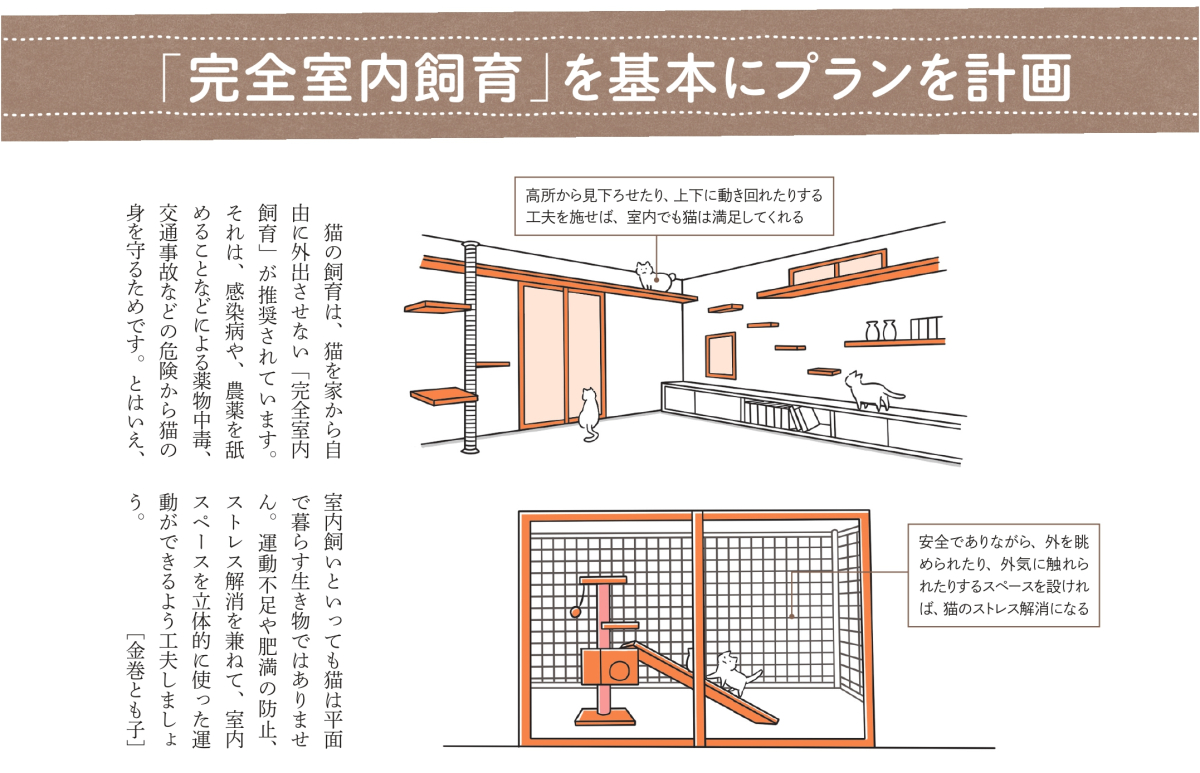

『建築知識』のサブターゲットは「建築のことをもっと知りたいすべての人」

本田

最近は特に、表紙だけではなく、特集も主要読者である建築関係者以外の方、つまりイラストレーターさんを始めとした「建築のことをもっと知りたい」と思っているすべての方に興味を持ってもらえるようなものを意識的に制作するようにしています。

ただ、あくまでも建築関係者向けの雑誌なので、裏テーマとしてそれ以外の読者さんにも見てもらいたい、という感じですね。

斎藤

さっきの2018年12月号以外に、とくに建築関係者以外の方から人気があった特集はありますか?

本田

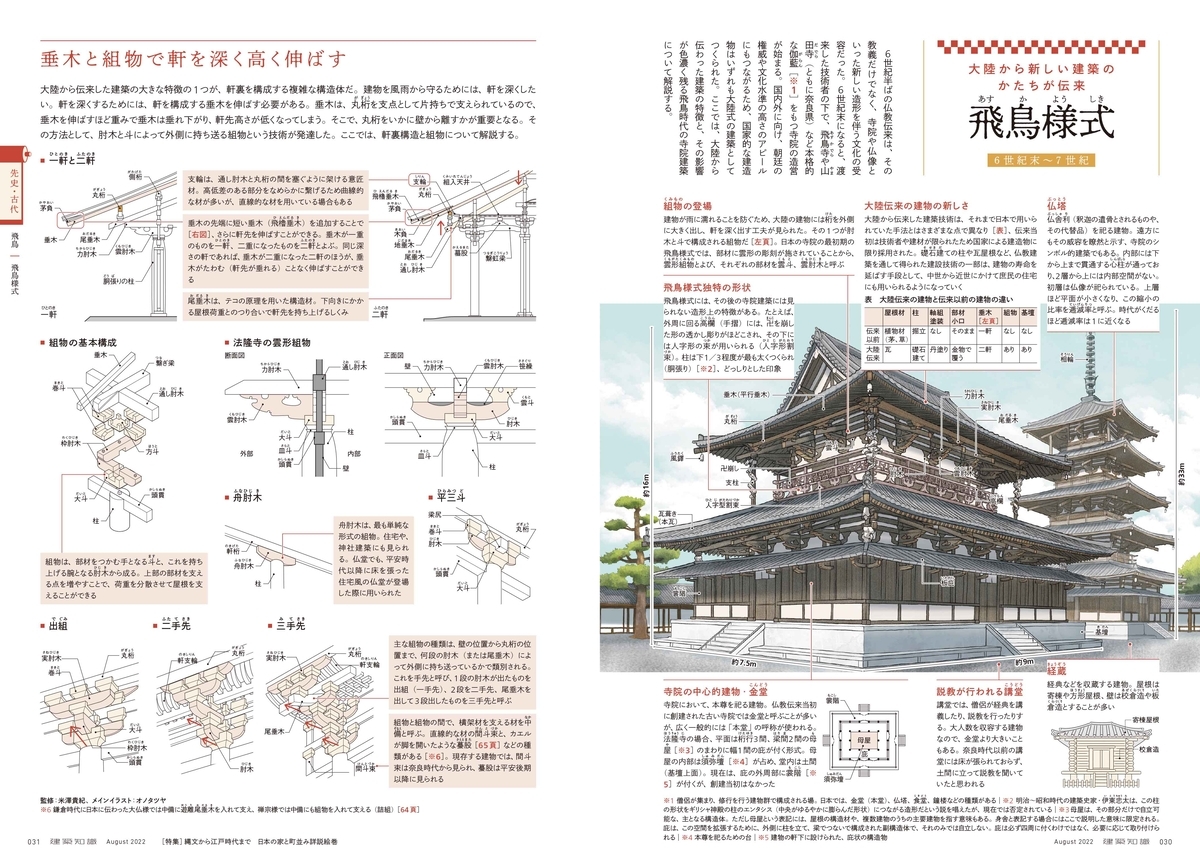

たとえば、2022年8月号の特集は「縄文から江戸時代まで 日本の家と町並み詳説絵巻」です。

斎藤

すごく細かく書いてある。これは歴史物のイラストや、マンガを描く人にはかなり助かりそうですね。

本田

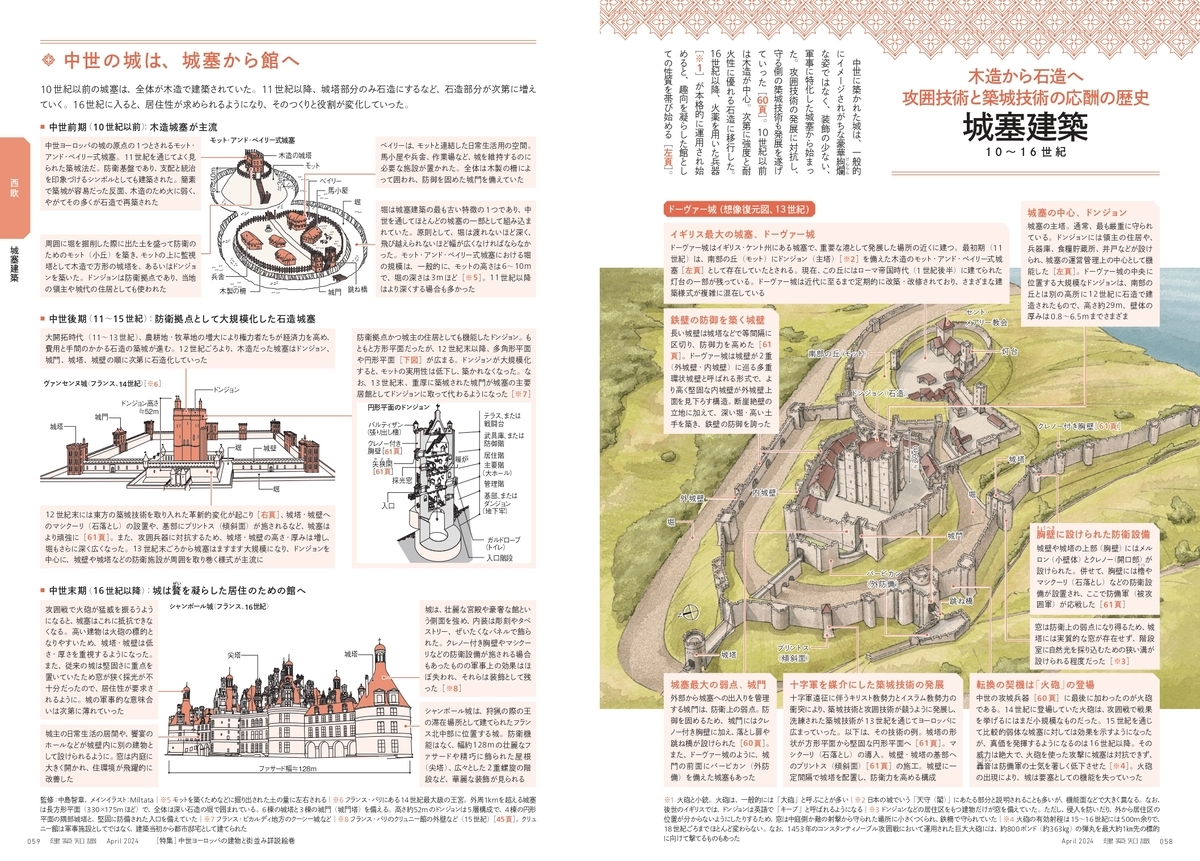

似たような特集だと2024年4月号は「中世ヨーロッパの建物と街並み詳細絵巻」でした。

斎藤

中世ヨーロッパを描く人だけじゃなくて、ファンタジーを描く人も参考になりそう。

水谷

小説を書く方にも喜んでいただいているようです。

斎藤

ちなみに、建築関係者の方の参考になるんでしょうか? 建築関係者を完全無視して特集を作っているとか……?

水谷

建築関係者の方も「知識として知っておいた方がいい」というものですね。建物のコンセプトをいちから考えるときに、建築の様式や文化に対する知識が必要になるんです。歴史的な建築を現代にどう生かすかと考えるときの資料にもなります。

イラストを活用して見せ方を模索する

本田

一般の方を読者層として意識する前のことではあるのですが、特集に関してはいろいろ模索してきた時期もありまして……。

『建築知識』2017年12月号

本田

「建築基準法」を女の子のキャラクターに擬人化する、という特集ですね。

斎藤

すごい、めちゃくちゃに尖っていますね……!

水谷

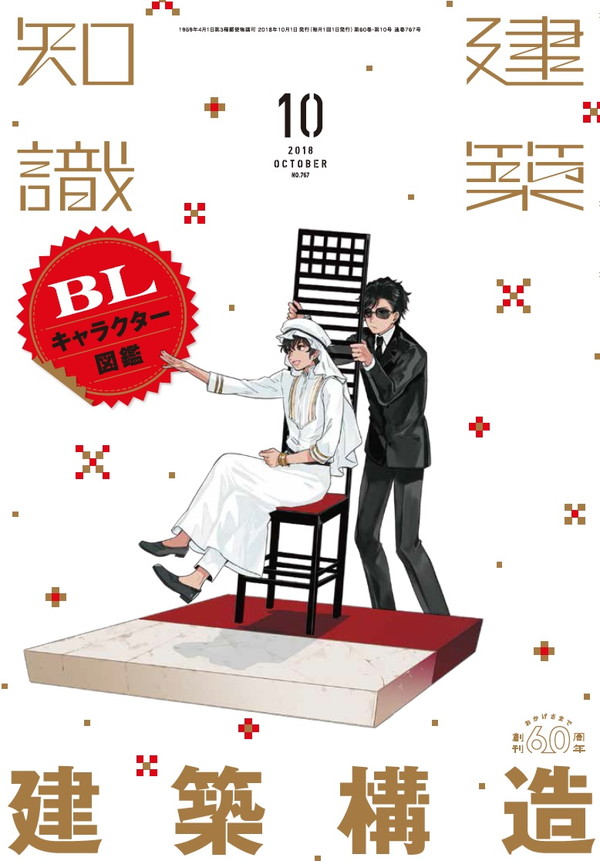

キャラクターだけじゃなくて、BLもあります。

『建築知識』2018年10月

斎藤

ウワー。もっと尖ってるやつ出てきた……。

水谷

梁や柱といった、建築を支え合う構造部材の関係性を、BLのカップリングのような視点で解説しています。

斎藤

なるほど、なるほど……(わかってない)。

本田

より幅広い層に見てもらうための見せ方を模索して、イラストを活用した特集に繋がりました。それに、法規や構造って建築関係者にとっても苦手な人が多いので、ちょっとでも楽しく入ってもらえればと。さすがに「会社で読みにくい」という声はありましたが……(笑)。

斎藤

建築に限らず、専門誌でこういう見せ方をしている雑誌って、あまりないですよね。僕も、自分の仕事に関連するような雑誌を買うことはありますが、こんなにおもしろくないですよ。

本田

建築系の雑誌はいくつかありますが、棲みわけがされていると思います。『建築知識』は自由というか、建築のことなら何でもござれといいますか……。

ただ、1959年の創刊時、当時編集長が創刊の理念として「一般の方にも広く読んでいただけるような雑誌に育てたい」と述べていたようです。いろいろな特集がありますが、その理念に沿った雑誌に育っている……はずです。

難しいことをわかりやすく。イラスト活用の可能性

斎藤

お堅いはずの専門誌にイラストが使われている、という驚きで取材に来たのですが、ひょっとしたら建築とイラストって相性がいいのでしょうか?

水谷

建築って、設計者とクライアントの間で使える共通言語が少ないんです。クライアントは専門家ではないので、図面だけで設計意図を理解するのが難しいこともあります。

だから、設計者もクライアントに伝えるためにスケッチ(アイデアを大まかに描いた図のこと)やパース(建物を立体的な絵にしたもの)といったイラストを活用することになります。

水谷

『建築知識』で言うと、建築って知識の更新がなかなかされない分野なんです。30年前の知識がいまだに使えたりします。でも、雑誌が昔と同じ見せ方ではいまの読者から受け入れられにくいですよね。若い世代はSNSを通じて画像やショート動画など、視覚的な情報を受け取ることがスタンダードになっていますから。必然的にイラストをたくさん使うことにはなります。

斎藤

いま、以前の『建築知識』と現在の『建築知識』を見比べていたんですが、イラストの情報量もけっこう違いますよね。

『建築知識』2017年1月号。シンプルなイラスト。

『建築知識』2023年5月号。フルカラーで情報量多めのイラスト。

水谷

最近では2色のイラストって、なかなかないかもしれないですね。

斎藤

イラストの活用の話で言うと、『建築知識』に限らず、最近は、いままでに使われていないような分野にもイラストがよく使われていますよね。

本田

発信する側としては、情報量をコントロールしやすいですよね。伝えたいことをちゃんと伝えられるというのが、イラストが多用される理由だと思います。

受け取る側としては、やっぱり親しみやすさがあります。イラストって、以前は「オタク」みたいなイメージがあったかもしれませんが、いまでは一般の人でもイラストが好きです。企業のちょっと固い側面と、一般の人をつなげるのにはすごくいいツールですよね。

水谷

現在、企業が一般の人に訴求するために、どんどん視覚的な情報量が豊富なものを使うようになっていると思うんです。今後もイラストは有用に使われていって、イラストレーターさんの仕事もすごく拡大できるのではないでしょうか。

というわけで、『建築知識』の編集部でした。表紙イラストの話をおうかがいに来たつもりだったのですが、建築や雑誌などさまざまな分野におけるイラスト活用にまで話は広がりました。

イラストって、もっともっといろいろな分野に使われてもいいのかもしれませんね。

お話を聞いた人

『建築知識』編集部

2024年10月より、建築知識PDF版の発売をエクスナレッジストアで開始しました。気になる号を1冊から購入可能です。

2024年6月に「知識が深まる、世界が広がる」をテーマにしたWEBメディア「エクスナレッジ・オンライン」をオープンしました。建築・創作・暮らしに役立つお役立ち情報を更新中です。

建築知識編集部では編集者(正社員)を随時募集中です! 建築やインテリアに興味のある方、芸術やイラスト・アニメに感心がある方、読書が好きな方など、ご自身の興味を誌面制作につなげてみませんか?編集未経験でも大丈夫。応募方法は弊社HPの採用ページからご確認ください

企画・取材・執筆:斎藤充博

この記事を読んだ人におすすめの記事

-

2022.3.7

-

2022.9.28

-

2025.11.4

-

2025.3.25

著作権侵害されたらどうする?「インターネット上の著作権侵害に対する個人クリエイター等の権利行使の弁護士等費用の支援」が開始されました!

-

2022.3.7

-

2022.8.18

コンテストがきっかけで生まれた、熱量の高いMVー『だんだんだん』作詞・作編曲 三矢禅晃 × イラスト・動画 彩田花道 スペシャル対談